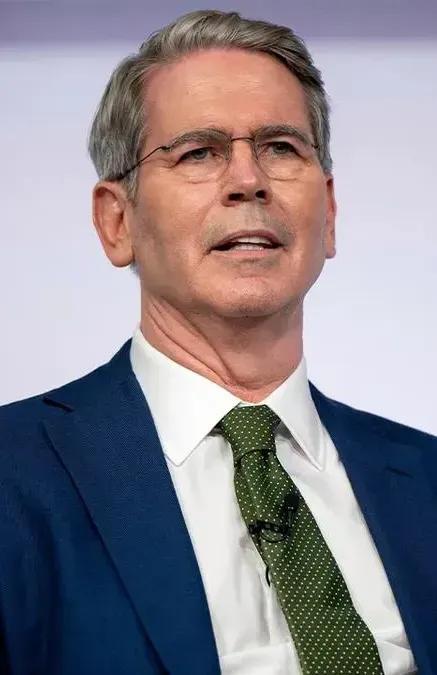

美宣布终结WTO体制“以特朗普赛道构建新贸易秩序”。 当地时间8月7日,美国贸易代表杰米森・格里尔正式宣布,特朗普政府将以关税和保护制造业为核心的贸易政策定义为取代现行世界贸易组织(WTO)体制的新秩序。 这一表态标志着美国自2018年贸易战以来的单边主义路线达到新高度,其核心逻辑是通过关税工具重构全球贸易规则,将多边框架下的“规则导向”转变为双边谈判中的“实力导向”。 自特朗普2025年开启第二任期以来,美国已逐步将贸易政策军事化。根据白宫7月31日公布的关税清单,美国将对全球约70个国家和地区征收从10%到41%不等的关税,其中与美国存在贸易顺差的国家税率普遍高于15%,未达成双边协议的国家如印度被征收25%关税,叙利亚等国甚至面临41%的惩罚性税率。 这种以“贸易失衡程度”为基准的差异化税率设计,彻底打破了WTO最惠国待遇原则,使关税从调节工具异化为地缘政治武器。 美国构建的新贸易秩序以“对等关税”为核心机制。根据耶鲁大学预算实验室的数据,2025年初美国进口产品平均税率约为2.5%,而新政策实施后这一数字将飙升至18.4%。 为迫使各国接受美国主导的规则,白宫采取“关税施压+标准输出”策略:一方面通过高关税迫使贸易伙伴在市场准入、知识产权等领域让步,另一方面要求对方接受美国的劳工标准、环保规则等非贸易条件。 这一政策直接冲击全球贸易体系。WTO争端解决机制因美国阻挠已瘫痪多年,而新关税政策进一步削弱了多边规则的权威性。新加坡《联合早报》指出,美国以“公平贸易”为名行保护主义之实,导致全球供应链加速向区域化演进。 例如,墨西哥因《美墨加协议》获得关税豁免,成为美国企业转移产能的首选地,而越南、印度等国则通过签署双边协议降低税率。这种“近岸外包”趋势虽短期内缓解了美国制造业压力,却导致全球资源配置效率下降,推高企业运营成本。 国际社会的反应呈现分化态势。欧盟虽在7月与美国达成框架协议,同意对多数输美商品统一征收15%关税,但成员国间分歧严重。德国汽车工业协会警告,15%的税率仍比此前4.8%的平均水平高出两倍多,可能导致德国车企在美市场份额进一步下滑。 欧盟委员会同时启动《反胁迫工具法案》程序,保留对美汽车、农产品加征报复性关税的权利。中国则通过关税调整和多边合作应对挑战,在5月日内瓦会谈后,双方关税降幅达91%,但中方仍保留对美关键矿产、半导体设备的反制措施。 美国政策的内在矛盾正在显现。尽管特朗普声称关税将促进制造业回流,但美银证券报告显示,2025年第二季度美国制造业PMI持续处于收缩区间,失业率升至4.2%。 一线企业主莫尔森・哈特在《美国低估了制造业回流的难度》一文中指出,美国本土生产成本比中国加征关税后仍高出15%,且供应链配套不足、技术工人短缺等结构性问题难以解决。例如,美国医疗器械企业因无法匹配中国供应商的质量和价格,被迫继续依赖进口,关税成本最终转嫁给消费者。 WTO改革陷入僵局加剧了全球贸易不确定性。尽管120多个成员在5月总理事会会议上呼吁恢复争端解决机制,但美国坚持要求将“国家安全例外条款”写入新规则,实质是为单边行动披上合法外衣。 欧盟和中国提出的改革方案均被美方否决,导致多边体系陷入“空转”状态。世界贸易组织总干事伊维拉警告,若美国继续阻挠改革,全球贸易量可能在2025年下降0.2%,超过3000亿美元的贸易争端将无法解决。 长期来看,美国的“新贸易秩序”正在重塑国际经济格局。金砖国家新开发银行数据显示,2025年上半年成员国间本币结算比例已达42%,较去年同期提升18个百分点。 东盟国家则加速推进RCEP框架下的供应链整合,越南、马来西亚等国对美出口增速显著放缓,转而扩大对中国、印度的贸易额。这种“去美元化”趋势虽未根本动摇美国地位,但已使全球贸易呈现多极化特征。 美国国内也面临政治经济压力。耶鲁大学研究表明,新关税政策使美国家庭年均支出增加2800美元,低收入群体受影响尤为严重。民主党议员开始质疑政策的可持续性,认为高关税加剧了通胀压力,削弱了美联储货币政策空间。 更具讽刺意味的是,美国农业州因失去中国市场,2025年农产品出口额同比下降12%,与特朗普“让美国农民再次伟大”的承诺背道而驰。 在这场全球贸易秩序的重构中,美国试图以单边主义重塑规则,却加速了多边体系的碎片化。WTO的困境、区域合作的兴起、技术标准的竞争,共同勾勒出一幅后霸权时代的经济图景。 当关税大棒成为外交常态,当“对等原则”取代多边共识,国际贸易的未来将取决于各国能否在竞争与合作间找到新的平衡点。而美国的选择,正在将世界推向一个规则模糊、风险丛生的新时代。

评论列表