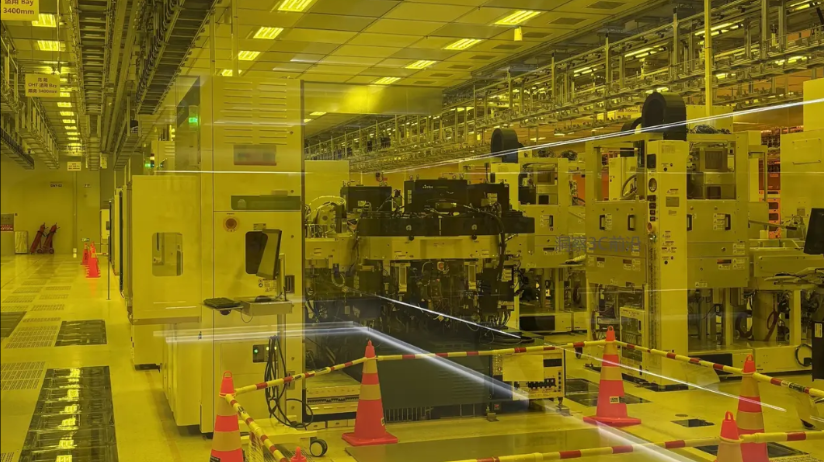

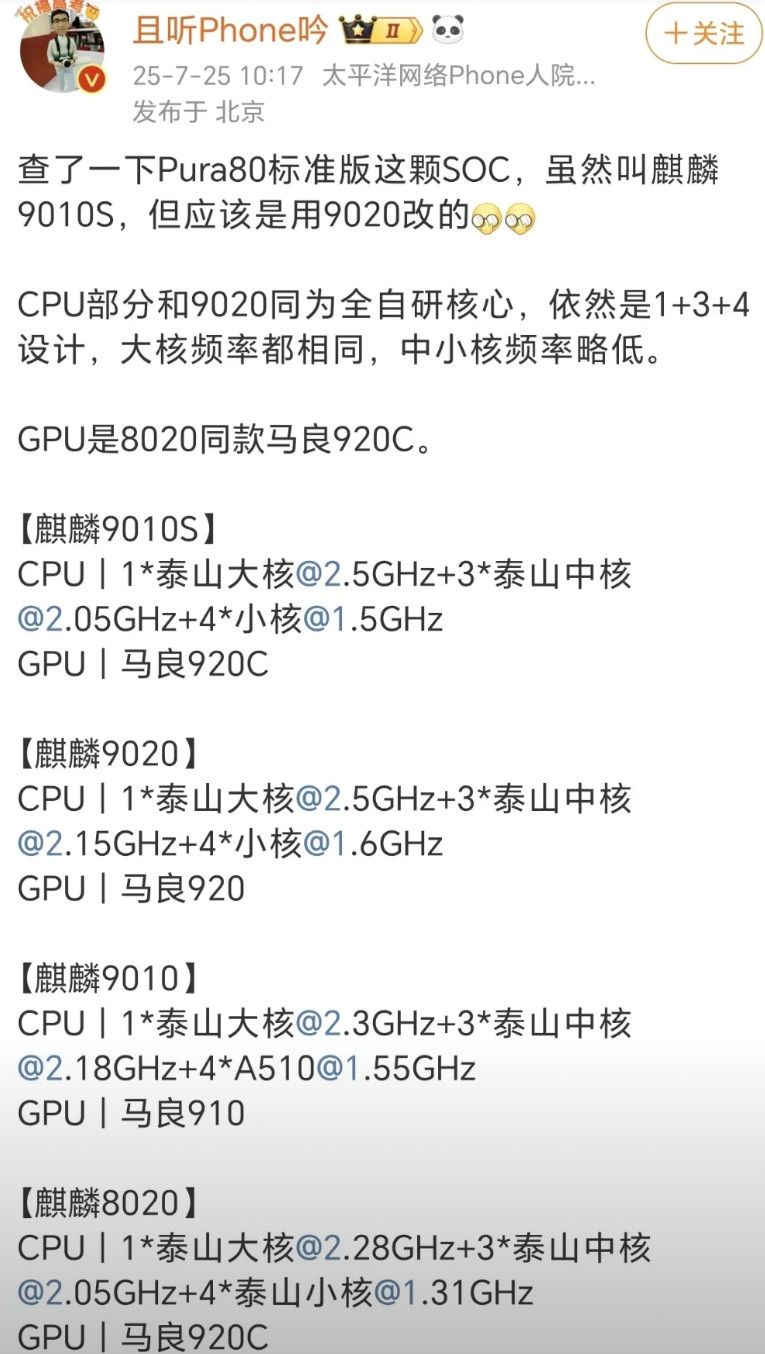

中国芯突围战!7nm竟是障眼法? 7月23日,荷兰ASML把全球首台第二代High-NA EUV光刻机EXE:5200装进波音747,连夜飞往美国英特尔。这台重达150吨的“科技巨兽”售价接近30亿元人民币,专门用来雕刻2nm以下的晶体管,精度比上一代整整提高了70%。消息一出,国内芯片圈却出奇安静——不是不羡慕,而是早就料到“我们依旧买不到”。禁运清单层层加码,从EUV整机到一颗激光器晶体都被卡死,中国最先进的量产节点仍停留在7nm,数字差距看似被拉大,但真正的较量才刚开始。 幕后故事比大片还精彩。就在ASML新机起飞的同一天夜里,上海临港测试车间灯火通明,上海微电子的28nm浸没式光刻机正在进行第97轮可靠性跑片;长春光机所的工程师在玻璃毛坯上手工抛光一个直径0.3米、表面误差不到一根头发万分之一的物镜;北京科益虹源的实验室里,LDP激光诱导放电等离子体光源连续稳定输出13.5nm极紫外光超过1000小时,能量波动控制在2%以内——这三条看似平行的暗线,正是国家队砸下3440亿元大基金三期后悄悄织就的“替代网”。去年12月,首台国产2.5D/3D先进封装光刻机已经交付客户,良率92.3%,证明中国人一旦被逼到墙角,就会把原本需要十年的研发周期压缩到三四年。 为什么敢把7nm说成“障眼法”?因为真正卡脖子的从来不是数字游戏,而是生态主导权。28nm及以上成熟制程已占全球30%产能,汽车、工业、军工、基站里九成芯片不需要最新节点,却把利润最厚的市场让给了中国。华为用14nm+3D堆叠做出基站芯片,性能逼近7nm;比亚迪用28nm车规MCU直接让进口货失去性价比;长鑫存储在17nm DRAM上把成本打下来40%。成熟制程带来的现金流、工艺经验、设备磨合,正在反向喂养更先进的下一步。换句话说,中国正把美国最擅长的“用市场养技术”剧本倒着演一遍。 至于五年能不能造出自己的EUV,答案藏在一条最新的人事变动里:2025年7月,原ASML光源部门技术总监、荷兰人Victor van der Heijden低调加入无锡一家初创公司,负责LDP光源工程化。这不是孤例,过去18个月已有27位ASML、蔡司、Cymer的前核心工程师落户长三角。与此同时,国家大基金三期把60%的钱砸向材料和零部件,而不是整机——光刻机有25万颗零件,只要90%能在国内买到现货,整机集成只是水到渠成的那一刻。一位不愿透露姓名的上海微电子工程师说:“我们不需要复制ASML的珠穆朗玛北坡,我们直接在南坡修缆车。” 故事说到这里,不妨把镜头拉远:当英特尔忙着用4亿美元一台的设备冲2nm,中国正在用成熟制程的利润、全产业链的工程师红利、以及被封锁逼出来的协同效率,悄悄布一个更大的局——芯片制造的规则也许会在某一天被改写,不是因为我们追上了谁,而是换了一条赛道。 你相信五年后国产EUV能点亮第一片2nm晶圆吗?评论区说说你的判断。 信息来源: 央视新闻2025-07-23《全球首台第二代High-NA EUV光刻机交付英特尔》 人民网2025-07-22《国家集成电路产业投资基金三期方案落地》 经济参考报2025-07-24《上海微电子28nm光刻机进入量产前夜》

评论列表