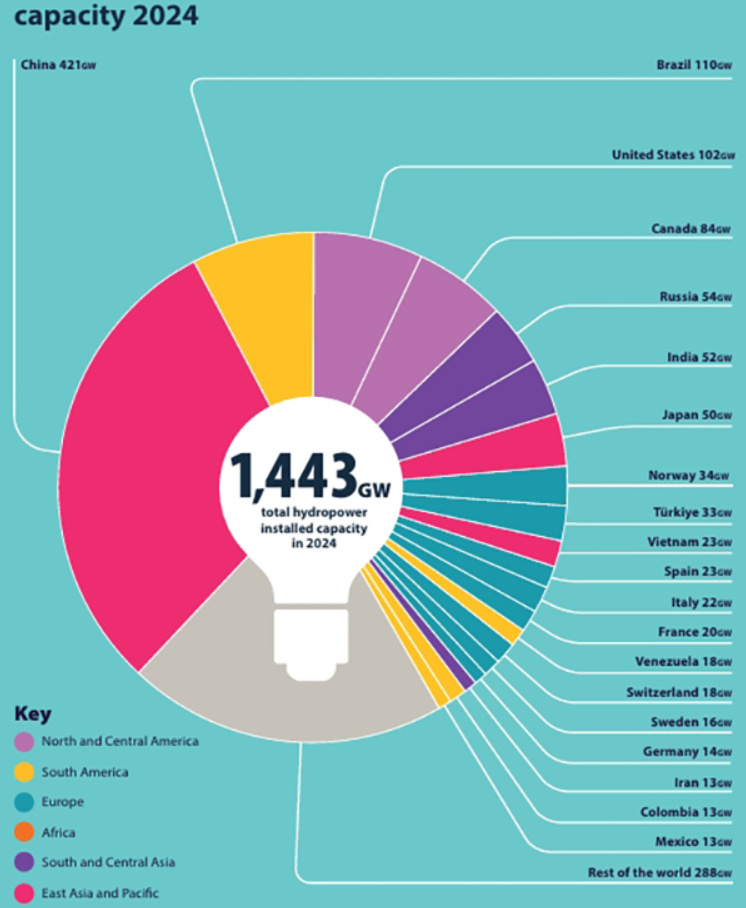

当世界还在为清洁能源发愁时,中国已经默默在水电领域“一骑绝尘”。

国际水电协会(IHA)刚发布的报告这样评论:中国不仅水电总装机容量全球第一,去年新增的24.6吉瓦(GW)全球水电装机中,中国一家就贡献了14.4吉瓦,占比近60%!

更厉害的是,中国新增水电里超过一半来自一种抽水蓄能电站,单这一项就增加了7.75吉瓦。

抽水蓄能电站的原理其实很巧妙:用电低谷时,用富余电力把水抽到高处水库存着蓄能;用电高峰时,放水发电释能救急。这种“移峰填谷”的操作,让电网稳定性飙升。

目前中国在建的抽水蓄能项目规模高达91吉瓦,预计到2030年将轻松突破原定120吉瓦目标。加上后续规划的136吉瓦,中国正把这种抽水蓄能电站变成能源转型的核心稳定器。

其实,从1968年首座抽水蓄能电站岗南电站起步,中国如今已掌握全球规模最大、技术最成熟、性价比最高的抽水蓄能体系。

从“借洋技术”到“全球领跑”,百年逆袭路。

中国水电的起点,刻着民族自强的烙印。

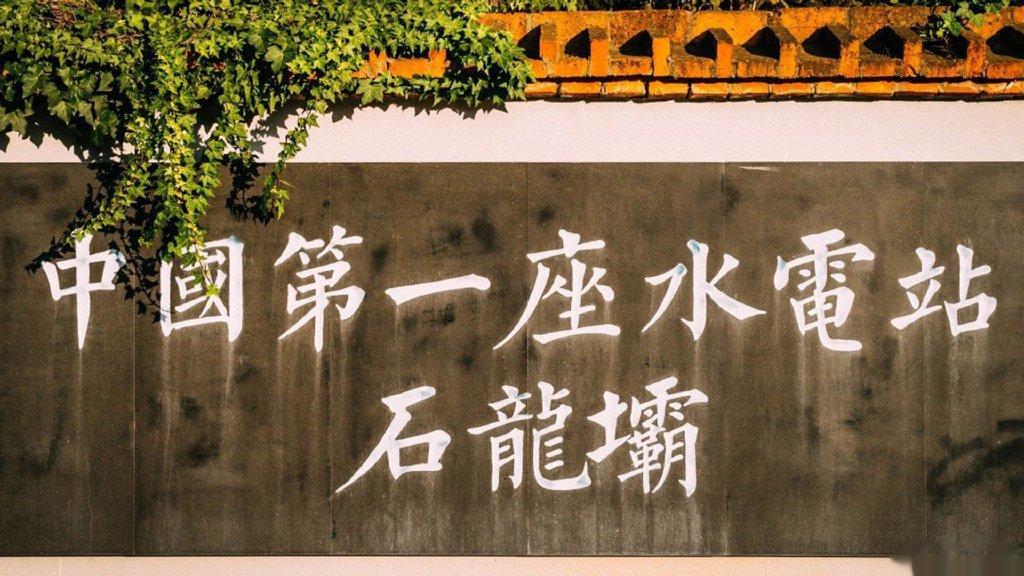

1912年,在列强环伺的云南,中国人自筹资金建起第一座水电站——石龙坝水电站。用德国设备,但主权属中国。抗战期间电站四次被炸,弹坑深达5米,新中国成立后这里竟被改造成养牛蛙的“飞来池”公园,一段悲壮历史化作奇特风景。

真正的转折在建国后。1959年,新安江水电站在“水泥比黄金还缺”的年代动工。工程师们脑洞大开,设计出宽缝重力坝,在坝体留空腔,比传统实体坝省下30万方混凝土!

周总理视察工地时,目睹万人“叫高山低头,要河水让路”的壮举,挥毫题词:“为我国第一座自己设计和自制设备的大型水利蓄电站的胜利建设而欢呼!”

这座电站蓄出的水库,后来有个更响亮的名字——千岛湖。

改革+开放,水电装上了“涡轮增压”。

改革开放后,中国水电开启“技术抄近道”模式。

1984年,利用世界银行贷款的鲁布革水电站首次引入国际招标,日本公司以低于中方标底43%的价格中标,引发“鲁布革冲击”——原来我们施工效率差人家三倍!

1991年开工的二滩水电站,世行贷款额度创全球单项之最,逼着中国全面对接国际标准,国产设备技术被迫升级。

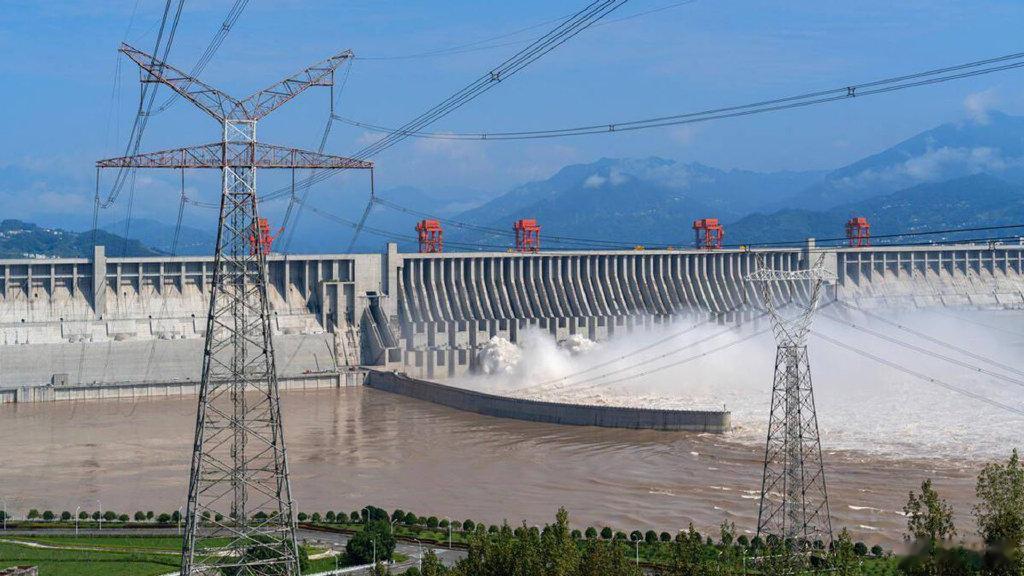

但效果立竿见影:1993-1999年,水电装机连续7年新增超300万千瓦;2004年,黄河公伯峡电站投产,中国水电装机突破1亿千瓦,登顶世界第一;2020年,总装机容量达3.7亿千瓦(含抽水蓄能3149万千瓦),相当于20个三峡!

黑科技:如何让大坝“永不裂缝”?

中国水电的逆袭,靠的是硬核技术突破。

三峡大坝攻克了“无裂缝奇迹”,通过拌入冰屑造7℃低温混凝土,再给坝体“盖保温被”,终结了“无坝不裂”的千年魔咒;

白鹤滩拱坝更绝,全球首次全坝使用低热水泥,每块混凝土埋传感器+冷却水管,配合智能温控系统,连阳光直射都用喷雾降温抵消。

这座长438米、高88.7米世界跨度最大的地下厂房,硬是在金沙江狭窄河谷里掏出了2500万立方米洞室群!

中国水电,正在给世界“充电”。

北美平均50岁、欧洲45岁,欧美水电站普遍“老龄化”,中国已成全球水电引擎。在非洲2030年前70%新建水电有中企参与;在亚洲(不含印度)45%在建水电靠中国资金技术驱动,巴基斯坦、老挝是重点;在拉美,阿根廷、哥伦比亚、秘鲁超40%水电扩张依赖中国。

国际能源署(IEA)早已预言:至少到2030年,中国都将是全球最大水电市场。而IHA主席马尔科姆·特恩布尔更呼吁各国学习中国经验:“水电需要更宽松的审批政策,以及对其社会效益的合理回报。”

从1912年石龙坝的西门子发电机,到2025年白鹤滩的智能温控大坝;从被炸出5米弹坑的抗战岁月,到如今装机容量占全球新增六成的“基建狂魔”……中国水电的百年路,恰是这个民族从生存到超越的缩影。

历史不会辜负实干者:当你在夜晚按下开关,灯光亮起的刹那,那背后或许正有一座中国水电站,在群山深处无声奔流。