从7500万美元融资、5亿估值到4个月裁员2/3,Manus的急坠像一记耳光,打醒了“通用Agent万能论”。文章复盘其流量腰斩、ARR虚高、用户吐槽“又慢又贵”的全过程,指出:在LLM幻觉与算力边界未破之前,鼓吹零Workflow的宏大叙事只是泡沫;真正落地的AI必须回到垂直场景、结构化流程和可验证价值。

一觉起来看到一则令人惊讶的消息:Manus裁员了!稍微思考一下,又觉得似乎理所当然,这里先看一条时间线:

3月6日:爆火发布,一码难求,科技圈不眠夜;

5月13日:开放注册;

5月:获得7500万美元融资,估值5亿美元;

6月:总部迁至新加坡,开始”国际化”;

7月8日:回应裁员传闻,”基于经营效率考量”;

随后在一些媒体如投资界看到了具体数字:

Manus目前在中国区的员工总数120人左右,除了四十多名核心技术人员迁往新加坡总部之后,其余员工都将会进行裁员优化,给予N+3或者2N的赔偿。

再对比3月初Manus发布时庆祝的各种员工欢呼视频,还是非常令人唏嘘的…

这里配合来看另一组数字,大家或许会有不一样的感受:根据非凡产研数据显示,Manus在2025年5月的年度经常性收入(ARR)已达到936万美元,增长势头强劲。

与此同时,其竞品Genspark也交出了一份更为激进的成绩单。创始人景锟在X平台上透露,Genspark上线仅一个月,ARR就突破了2200万美元;上线第45天进一步跃升至3600万美元,展现出惊人的爆发力与增长效率。

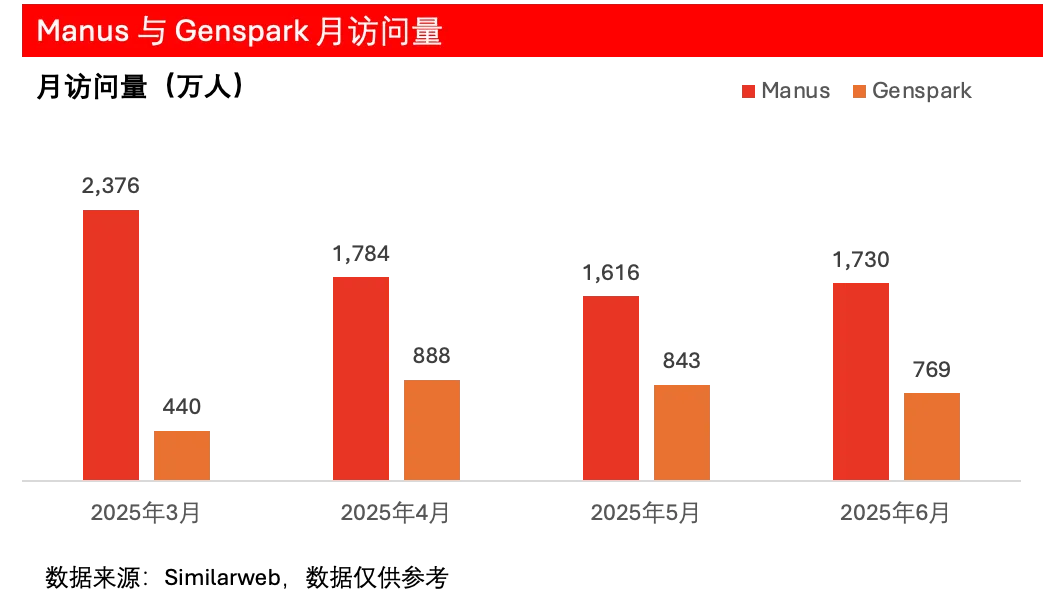

但无论是Manus还是其竞争对手Genspark,在经历了短期爆发式增长后,用户流量正迅速回落。

根据Similarweb数据,Manus的月访问量在2025年3月达到顶峰(2376万人次),随后逐月回落至2025年5月的1616万,略有反弹至6月的1730万;而Genspark则从3月的440万快速攀升至4月的888万,5月与6月则分别为843万与769万,呈现缓慢下行趋势。

至于原因,前些日子红杉AI峰会已经提出了:这两年AI的机会在垂直领域。

如果非要为Manus类产品数据滑落找原因,我觉得应该从宏观回到微观,这里是几个核心问题:Manus像玩具一样,又慢又不能解决问题,最后还死贵死贵的!

一位用户的评价我觉得非常好:产品想象力已经远超技术能实现的边界,目前主要不是能否想到,而是能否实现,manus类的产品不多的一个原因就是技术还无法实现类似产品。

只不过这里有个点是错的:Manus类产品还真多,但统一都不好用。

虽然如此,Manus类产品依旧留下了很多东西,这里我们先从市场教育和技术预测两个方面进行讨论,首先是市场侧:

CEO的普遍性焦虑

熟悉的同学会知道,我之前是做AI+企业管理方向创业的,其中有一部分工作就是用一套AI工作流低代码平台快速的为企业实现SOP的搭建,后来我创业失败了,核心原因是:中小型企业的老板们并不买单!

因为管理类工具最终无非指向两个点:

第一人效工具,是用于监控团队、监控项目、衡量人效、衡量项目ROI的,这种东西没人喜欢;

第二效率工具,就是用来提升效率的,但所有的效率提升都意味着岗位裁员;

对于公司来说,除非一把手需要+团队确实长时间人力不足,否则很难有管理工具入场的可能,对于老板来说:

你完全可以自主加班解决问题,为什么需要我去买效率工具呢?你们可以自己买效率工具嘛!

大家不要笑,这种情况在中小型公司是非常常见的,你如果让老板选择是让员工加班还是让员工提效,他们大概率会选择加班,这背后有很多的道道,包括文化考虑、包括服从性测试等等…

所以,一般的数字化转型,甚至AI工作流根本“不入老板法眼”,但DeepSeek+Manus组合有些打破了这种格局,原因也很可笑:

中小老板一方面是好奇,另一方面是发现这东西可能可以完全干掉某些人,因为存在永久性减少某些成本的可能,于是他们是愿意给这笔预算的!

在这个基础下,这些连Excel公司都用不利索的公司,居然开始风风火火的上智能体项目了,这其实源于CEO不切实际的期待,也是我做CEO数字分身这个AI管理项目的初衷:让AI真的能辅助老板做思考,也能帮他干活…

于是乎AI工作流,换身皮再次出现在了老板们面前,老板们突然就很热情了,只不过问题依然会进一步发生:这个故事难以闭环!

大家想象一下:Excel都玩不明白的公司,他们有什么核心数据能够支撑AI表现得很好呢?

所以,最终很多急功近利的中小公司的AI落地,最终又是一个互相坑的过程…

垂直领域才是未来

Manus类产品的收缩,不仅是一家明星公司的战略调整,更像是戳破了通用AIAgent(智能体)在当下技术条件下试图“包打天下”的幻想。

CEO们焦虑驱动的短视采购(不做数字化,直接上AI),暴露了他们对AI能力的误解;而技术无法兑现的承诺,最终导致了业务逻辑崩塌。

但这背后,隐藏着一个更根本、也更激烈的技术路线之争:通用端到端Agent(所谓“零Workflow”)与垂直领域结构化Workflow(SOP),谁才是当前更适合AI应用的技术路径?

面对Manus的困境,乐观的通用派(Agent鼓吹者)可能会祭出强化学习之父RichSutton“苦涩的教训”中的观点:算力碾压一切,简单通用的方法终将胜出。

他们憧憬着,如同AlphaGo或GPT-3那样,依靠纯粹的大模型能力和海量数据,就能让Agent自主规划、调用工具、解决一切问题,最终淘汰那些“笨拙”、“僵化”的垂直Workflow应用。

然而,现实世界远比棋盘或文本序列复杂得多。Sutton的理论有其真理内核,但它需要一个关键前提:算力必须作用于能够有效表征真实世界知识的正确架构上。

当前的LLM(大语言模型),其本质是基于海量文本的“词序列条件概率模型”。它学习的是“在特定上下文中,下一个词最可能是什么”,这是一种强大的统计拟合能力,但远非真正的理解与思考。

这种架构在面对复杂、模糊、依赖隐性知识的垂直领域时,存在短期内难以逾越的鸿沟:知识的有损性。

1.数据残缺与表征瓶颈

以医疗为例,真实世界的诊断决策远非教科书上的症状-药物对应图。

医生依赖的是海量无法完全编码的隐性知识:患者的微表情(疼痛忍耐度)、社会经济因素(支付能力、家庭支持)、伦理考量(生命质量vs延长寿命)、跨科室协作的微妙平衡。

这些知识,大部分难以结构化、难以用文字精准描述,自然也无法被LLM充分学习和表征。

GPT-4能在医学考试中取得高分,不代表它能处理临床上的复杂特情,正如通过飞行理论考试不等于能处理空中险情。

2.开放性问题vs.封闭规则

AlphaGo的成功建立在围棋规则完全透明、状态空间有限的基础上。

而Manus试图解决的企业管理、客户服务、乃至更广泛的“通用任务”,其边界是模糊的(不同任务间相互影响)、状态是动态演化的(用户需求瞬息万变)、价值是多元甚至冲突的(效率vs安全vs员工感受)。

这需要元认知能力(反思自身决策的局限)和动态价值权衡,远超当前LLM的“统计拟合”范畴。

3.语言的局限性

更本质的问题是,文字本身只能描述真实世界的30-40%。

大量的感知信息、情境信息、直觉判断无法被有效编码成训练LLM的文本数据。

多模态(图像、声音、传感器数据)是方向,但其融合、理解与有效利用,距离支撑一个“零Workflow”的通用Agent,还有漫长的技术鸿沟需要跨越。

鼓吹在当下就实现“零Workflow”的通用Agent,无异于让一个刚学会认字的孩子拿着医学教科书去看病。

其结果,很可能就是Manus们所经历的:产品表现如玩具,又慢又贵,无法解决实际问题,最终被用户抛弃。

开倒车

Workflow(SOP)的价值需要被重新审视,他甚至被一些激进的Agent鼓吹者污名化为“开倒车”。这不仅是错误的,更可能是一种策略性的“入口之争”。

Workflow的核心价值在于它是对抗当前LLM局限性的“缓冲层”和“稳定器”:

1.确定性

在高风险、高价值的垂直领域(金融风控、医疗诊断、工业控制),预设的Workflow规则和校验节点是避免模型“幻觉”和不可预测行为的最后防线,它确保了输出的可靠性和业务流程的可控性。

想象一下,一个银行信贷审批Agent完全自由发挥,没有基于监管规则和风控模型的Workflow约束,后果不堪设想。

2.工程务实

与其让Agent耗费大量算力和Token进行冗长且可能出错的推理,不如直接调用预先设计好的、经过验证的Workflow来高效完成任务。

这在处理大量重复性、规则性强的任务时,能节省90%以上的资源消耗。

3.领域知识的有效封装

Workflow本质上是人类专家经验和行业最佳实践的结构化封装。

它把那些难以完全教给AI的隐性知识、行业黑话、特定场景的微妙判断,通过流程、规则、工具调用的组合固化下来。

对于“Excel都用不利索”的中小企业,Workflow是它们接入AI能力的现实桥梁,而非障碍。

只不过很多企业连Workflow都梳理不出来,这个其实是个技术活…

4.飞轮系统

Workflow的执行过程会产生大量结构化、高质量的轨迹数据(用户操作、决策节点、结果反馈)。

这些数据是训练和优化基础模型、提升其在特定领域能力的黄金燃料。

没有这些来自真实场景的Workflow数据,通用模型的“垂直进化”将是无源之水。

综上,贬低Workflow,鼓吹在当前技术条件下实现“零Workflow”,要么是脱离实际的技术浪漫主义,要么就是一场精心设计的“入口争夺战”。

如Genspark这样的产品,虽然宣传上高举Agent大旗,但其实际改进策略包括:引入专业数据源、并行搜索、多代理交叉验证、专家审核内容、使用离线Agent确保准确性。

本质上就是在构建一套强大的、隐性的Workflow系统!他们希望用户最终完全依赖其平台,将数据和能力入口牢牢控制在自己手中。

那些鼓吹垂直模型是“开倒车”的论调,往往出自拥有强大通用模型和平台野心的巨头之口。

但要注意的是:我们反对的是脱离当前技术现实、贬低必要工程实践的“零Workflow”激进论调,而非Agent所代表的“更智能、更自主”的未来方向。

务实的技术演进路径应该是:通用模型作协调层,垂直Workflow作执行层,这种我们的工作场景中去年就实现了…

结语

Manus的裁员,是给整个AI行业敲响的一记警钟:Attentionisallyouneed的时代已经过去,靠注意力获得的资源,也会因为无能沉淀流量而很快会的失去。

所以:在技术尚未成熟时,过度炒作“通用智能体”、贬低必要的工程化路径(Workflow),只会催生泡沫,最终伤害用户信任和行业发展。

其次,CEO们的焦虑需要被引导,而非被利用来兜售不切实际的幻想,否则一定会被反噬的…

未来的5-10年,AI落地的关键命题不是“Agent取代Workflow”或“Workflow阻碍Agent”,而是如何做出AI应用爆品的问题,谁成功了我们用谁就行,这里可以直接用脚投票。

总而言之:AI应用重工程,我们要敬畏技术边界,重视数据工程,正视工程难度!Manus的故事可能只是开始,未来的路还长着呢!