中美俄难得意见一致,宁可该国从地球上消失,也坚决不允许它拥核

谁能想到,一个昔日曾差点被核毁灭而被载入史册的国家,正在悄悄酝酿一场可能震动整个国际秩序的变局。而更耐人寻味的是,中美俄罗三大巨头,在这个问题上罕见地站到了同一阵线,发出一致警告:绝不能让日本拥有核武器。为什么?

我们总习惯用“广岛”、“长崎”两个地名来定义日本的核悲剧角色。但极少人知道,在这之前日本也曾是核军备竞赛的主动参与者。

1940年日本军方悄然启动了一个名为“仁计划”的项目,目标明确:研发原子弹。计划的发起人,是一位军方高级技术官员安田武雄,他找到当时声望极高的物理学家仁科芳雄,组建了一支百人科研团队。为了确保材料供应,他们甚至在当时的朝鲜半岛北部秘密建设重水工厂,大量征用朝鲜劳工,条件极其恶劣。

日本海军不甘示弱,启动了代号“F计划”的核项目,然而技术门槛远比他们预期的高。德国虽愿意协助,但由于盟军封锁,运输线路几近瘫痪。多次潜艇运送铀矿的尝试全部以失败告终。

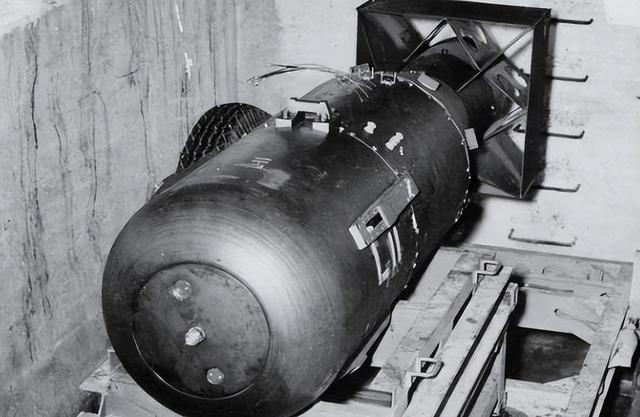

到了1945年初,美军空袭炸毁了名古屋的秘密实验设施,“仁计划”彻底崩盘。而此时美国的“曼哈顿计划”已进入尾声。8月6日一颗“小男孩”在广岛上空爆炸,瞬间吞噬了7万多条生命,三天后长崎重蹈覆辙。

战败后日本以和平主义为旗帜,通过《和平宪法》第九条宣称放弃战争与军力。但与此同时,它也开始布局另一条路径:核能的“和平利用”。广岛的废墟上,日本重建了和平之都的名号,也重建了核技术的基础。

战后日本推出了“无核三原则”:不制造、不拥有、不引进核武器,这个表态给世界吃下定心丸,但几乎在同一时间,日本开始大力发展核电。到2023年,日本的核反应堆数量已位居全球前列,背后则是另一个惊人的数字:47吨高纯度分离钚,足以制造6000枚核弹头。这是一个几乎所有核国家都不愿触碰的红线。问题在于,日本并未签署《禁止核武器条约》,而且其所谓的“民用钚”储备并未受到完全透明的国际监管。

更令人警觉的是日本曾多次寻求延迟放弃核武器的永久承诺。1995年联合国核裁军大会上,日本在美国压力下才最终“勉强支持”无限期延长《不扩散条约》,但拒绝放弃核燃料后处理权。

由此可见日本政坛从未真正放下核武的执念,日本国内的核政策一直呈现出“两张脸”:国际上高喊和平,背地里积极储备战略资源,甚至在2006年默许了分离高纯度钚的计划。与法国AREVA、美国核实验室等的合作,更让日本积累了大量后处理和反应堆运作经验。

在福岛核事故后,原本对核电心存警惕的民众,逐渐被“安全恢复”与“国家防卫”的口号所掩盖。根据2023年一项针对民众的舆论调查,赞成在特定情势下“重新评估核武选项”的比例,竟高达45%。

2011年的福岛核灾让整个世界为之一震,本应成为核电退场的分水岭,但日本政府却做出了截然相反的选择。2023年日本宣布重启17座核反应堆,作为缓解能源紧张、应对地缘风险的关键举措。

几乎同时日本决定将福岛核电站储存的130万吨处理水排入太平洋。这项决定遭到中韩等多国强烈反对,外界质疑其废水中仍含有氚以外的60多种放射性元素。这一决策被外界解读为“以核废为核扩”的幌子——在环保壳下掩盖的是对核材料的再提取与精炼。联合国海洋法专家直言,这种操作等同于对《伦敦倾废公约》的公然违约。

日本在核能领域突破底线,在军事现代化方面也步步紧逼。2024年日本防卫预算突破7.7万亿日元,创下历史新高。其背后隐藏的是射程超2000公里导弹、隐形战机部署、以及H-2A火箭改军用途的战略意图。

最令人警觉的是日本目前已具备从潜艇、战机到陆基导弹的完整平台,可一旦搭载核弹头,即构建起“海陆空三位一体”打击体系。美国国防部的一份内部报告警示:若日本迈出最后一步,整个东亚将迅速陷入军备竞赛,韩国、台湾乃至越南都有可能跟进。

2024年1月,日内瓦裁军谈判会议上,中国、美国和俄罗斯,三大核大国首度在日本问题上形成明确共识:绝不允许其突破核门槛。中国特使援引1945年《波茨坦公告》,强调日本战败时已明确放弃包括核武在内的一切战争手段。俄罗斯代表警告:若日本具备核能力,其“北方四岛”防线将面临三倍战略压力。

而美国代表更是罕见地引用了《不扩散核武器条约》第10条,提醒日本若试图退出或暗地研发,将面临联合制裁。事实上美方早在2023年的国会报告中就指出:日本的核技术能力已达临界点,关键在于政治意志。

这一联合立场不是偶然,而是对一个清晰现实的反应:一个科技强大、资源充足、政治转向激进的日本,一旦拥核,其战略后果远超朝鲜。

核武器从来不是单独存在的,它需要强大的运载系统作为配套。而日本在这方面的进展,同样令人侧目。2022年起日本开始进口美制战斧巡航导弹,射程超过1500公里。

同时计划到2030年前,自研数种远程打击系统,包括新一代巡航导弹和高超音速平台。日本拥有全球领先的火箭发射能力——H-2A系列火箭早已可以将数吨重物送入轨道。这种能力一旦转向军事,就意味着具备洲际导弹的发射基础。

再结合日本空中力量:F-35隐形战机与“出云号”航母平台,基本构成了一套准三位一体的核打击模型。换句话说,如果钚是燃料,发射系统就是点火器,而政治意志就是那根火柴。

正因为上述种种迹象,2024年初,在瑞士日内瓦裁军大会上,中美俄代表团口径一致,联合表态,明确警告日本不得突破核武器的红线。在日内瓦裁军会议上,三国代表引用《不扩散核武器条约》第10条,明确指出:任何以和平之名掩盖军事化的国家,都会受到全球联合制裁。

“哪怕为此代价巨大,我们也绝不允许日本拥核。”这种程度的外交语言已经不是外交辞令,而是一道明确的国际禁令。而这不是空穴来风。多年积累的技术储备、庞大的核材料库存、频繁释放的政治信号,都让世界不得不直面一个问题:那个曾被原子弹“清洗”过的国家,如今竟然有能力,也可能有意愿,在极短时间内踏入核武器俱乐部的大门。

对于今天的日本来说,手中的钚不只是能源的象征,也可能是决定国家未来走向的钥匙。如果这把钥匙用于照亮能源的黑夜,世界尚可安心。但如果它被偷偷插入核武的闸门,那么日本会毁掉70年来辛苦建立的和平国家形象,更可能在世界核秩序中引发连锁崩塌。

中、美、俄的态度不是简单的地缘竞争,而是对“秩序底线”的最后坚守。这不是道德勒索,而是现实抉择。世界不会再给广岛第二次机会。

素材来源:

中国新闻网丨日本二战中曾计划造原子弹 称为“仁计划”

环球网丨日本核武幻想沉渣再起 专家:日完全能造核弹

环球时报丨专家:日本47吨钚可造6千枚核弹 完全具备条件

中国日报网丨淡化历史问题的日本,核野心值得高度警惕

北晚在线丨日本跨越核门槛将是极为愚蠢的选择

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。