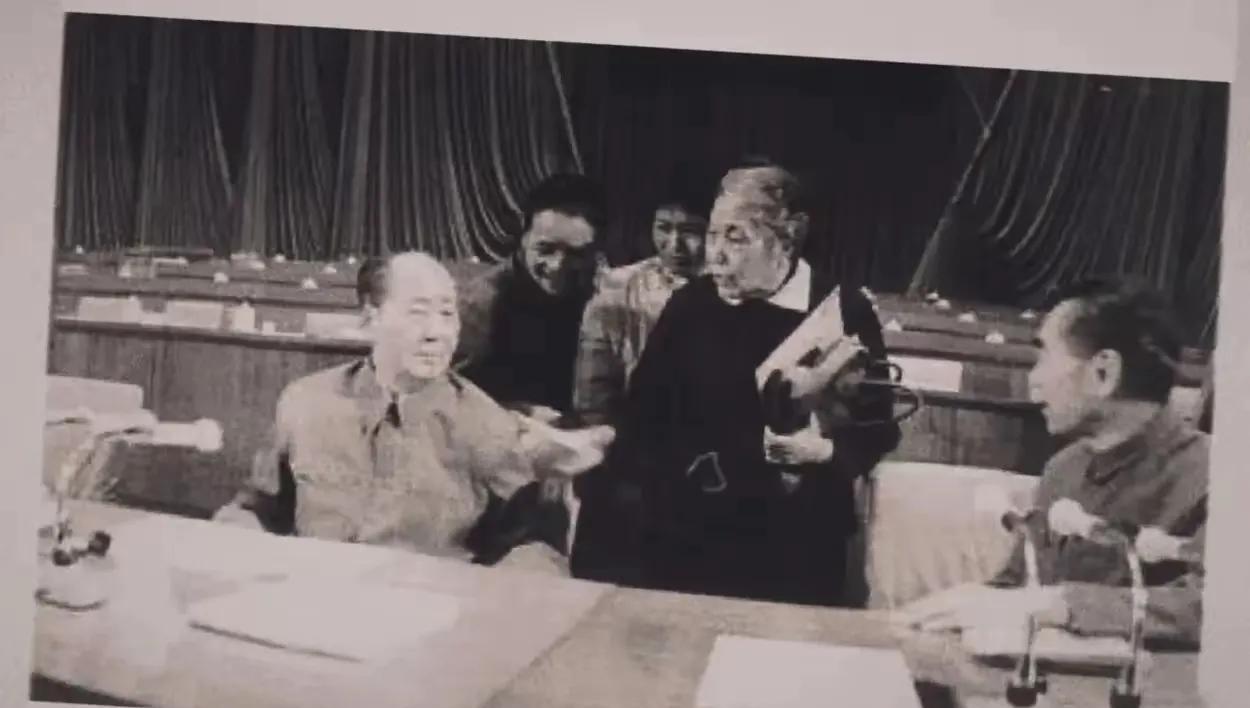

尼克松说了什么,章含之害羞到无法翻译,却让周恩来开怀大笑 “1972年2月28日晚上,Young lady, may I make a toast to your Chinese voice?”尼克松在上海锦江饭店举杯时突然冒出这句,音量不大,却清晰地钻进章含之的耳朵。她愣住,脸颊一下子烧得通红,嘴唇张了又合,愣是没把这句话译出来。身旁的唐闻生赶紧补位,把尼克松的致意译成中文,周恩来听完仰头爽朗大笑,现场掌声、酒杯声、闪光灯瞬间交织成一片。 那一刻的局促并非因为词汇难度,而是因为中国传统的谦逊与西方直接的赞美撞了个满怀。章含之多年后回忆,当时脑海里飞快地过了一句话——“自夸一次也就算了,公开夸我可真有点受不了。”正是这种半秒迟疑,让总理抓到难得的轻松点,笑得前仰后合,也让媒体记者捕捉到这场“笑翻”戏码。 如果把那晚的窘迫当作小插曲,其实更该追溯到她为何站在尼克松身边。倒回二十三年前,1949年10月前夕,17岁的章含之跟随父亲章士钊从上海辗转抵京。她离开了熟悉的兰心大戏院和糖果香味,迎接她的是北平灰白的城墙和呼啸的寒风。父亲给她订的剧本是“出国留学”,她却偏偏想演话剧;父亲一句“没出息”把演员梦硬生生拧断,却也把她推向了另一条语言道路。 1953年高考,她原本圈定了清华建筑系的志愿。学校临时动议,想让成绩出众的她报考北京外国语学院以解“外语师资”燃眉之急。她心里抵触,但最终咬牙服从,“年轻时的服从很苦,后来想想却是最划算的投资”,章含之这么评价那次改志愿。1956年,周恩来到章府做客时收到一张她的照片,随口一句“替我照顾好小章”,为日后的外交舞台埋下伏笔。 1962年12月26日,毛泽东七十大寿。宴席上,毛泽东突然对她说:“章老师,英语我得跟你补课。”一句玩笑背后的认真,让她从1963年元旦起定期给主席上口语课。毛泽东自称“学生”,执弟子礼,每次上课钟表滴答一响就准时翻开课本。那段经历不仅锻炼了章含之的专业,更让她见识了国家最高层处理国际问题的思维方式。1965年周恩来陪外宾参观时还打趣:“咱们的翻译老师,连主席都考过,咱放心。” 1970年秋夜,中南海灯光仍亮。毛泽东递给她一张纸:“外交部需要女同志,你去试试。”这句话像航标灯,把她从讲台引向谈判桌。次年7月,基辛格秘密访华。三周后,白宫宣布尼克松将于1972年春访华,中美关系迎来决定性拐点。紧接着,黑格准将带队的先遣组抵京。章含之第一次担纲全程翻译,发现这位美军将军说话像刺刀一样直:“原则不能让步,利益要谈清。”韩叙一边微笑一边划重点:“灵活性也很重要嘛。”她在两个“火药桶”中间游走,体会到“原则+灵活”这套中国式辩证法的威力。 上海的欢迎宴上,黑格忘了回敬祝酒。事后他疑惑地问章含之:“是不是哪里得罪了你们?”她用略带俚语的英文解释:“哥们儿,你没举杯,大家以为你傲慢了。”黑格拍着脑门直呼失礼,转身就对杭州的随行官员说:“今晚我先敬!”这场小风波被她幽默化解,连周恩来都称赞:“小章,你这话说得比陈年茅台还顺口。” 时间推到1972年2月21日,尼克松专机“空军一号”在北京机场落地。章含之跟随代表团参观长城、故宫、杭州西湖,一路上把两种截然不同的文化温度调到“舒适档”。当《上海公报》文本对表时,她要在凌晨灯光下反复斟酌一个介词的含义——是“acknowledge”还是“recognize”,差之毫厘失之千里。她记得基辛格抬头问:“中方介意用更强的recognize吗?”韩叙摇头:“acknowledge即可。”她心里暗想:“这就是留面子的艺术。” 高潮落在上海。尼克松致辞时说:“两国相距一万七千英里,其实并不遥远。”她一紧张,把数字漏掉一个“一”,脱口成“七千英里”。周恩来在前排急得打暗号:“含之,数字少了!”她却误以为总理让她声音大点。直到翻译完才意识到“拔掉”了一万英里,吓得脸刷地又红了。尼克松见状大方一笑:“距离短点更好。”这顺水推舟的幽默让会场笑声不断,也让那晚的气氛彻底松弛。 从毛泽东的学生到尼克松的“中文之声”,章含之只用了不到十年。她说过一句玩笑:“我最大好运就是一次次被推到浪尖,不小心就学会了冲浪。”然而好运背后是枯燥到极致的练习——凌晨三点用录音机模仿BBC、在北外背诵莎士比亚十四行诗、翻译稿里用红笔标三个不同的同义词再挑一个。有人问她最难忘的瞬间是什么,不是与总统举杯,而是深夜审阅公报时基辛格递来的一杯黑咖啡:“Keep awake, young lady.” 她端起咖啡心想:这杯咖啡里不仅是浓度,还有两国把握未来的分寸。