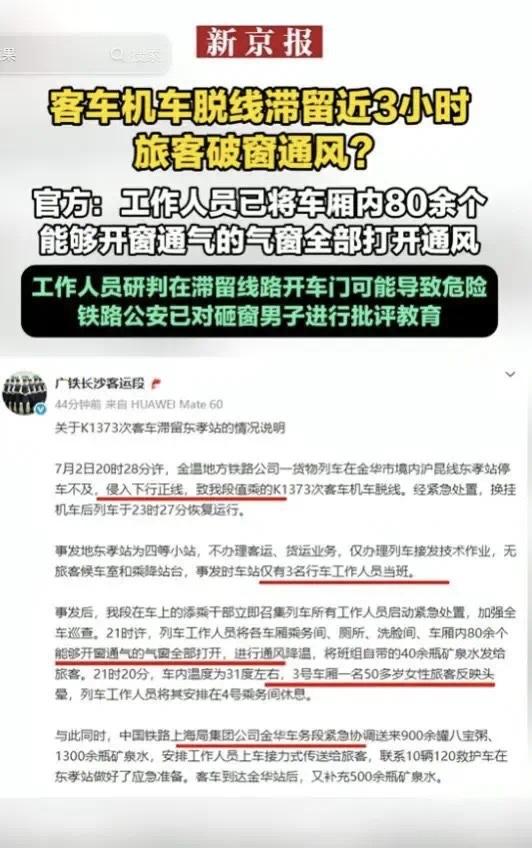

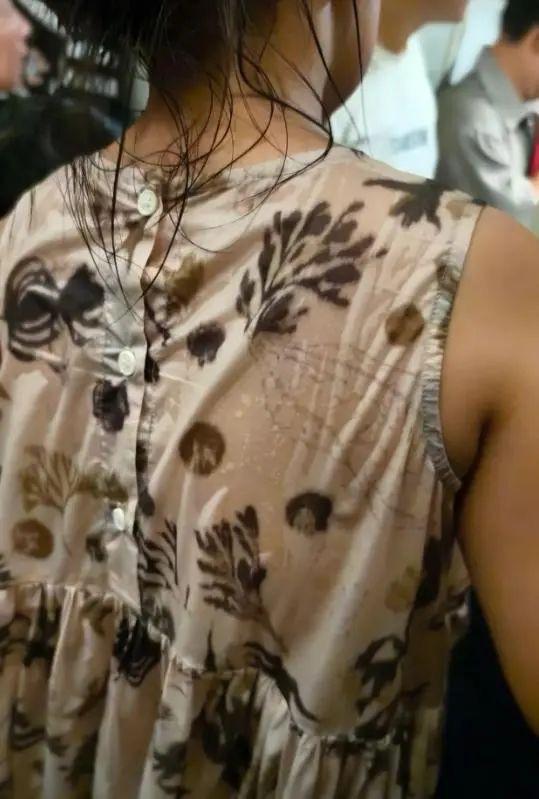

7月2日晚,K1373次列车因前方货物列车侵入正线而被迫停运近3小时,车内温度升至31℃导致乘客闷热难耐,一名男性乘客最终砸窗通风。 这一事件在网络上持续发酵,官方通报与乘客体验的巨大落差引发广泛争议。 据广铁长沙客运段通报,事故发生后,列车工作人员迅速打开80余个气窗通风,发放自带的40余瓶矿泉水,并协调站外送来900余罐八宝粥和1800余瓶饮用水。 21时20分记录的车内温度为31℃,一名50多岁女性乘客出现头晕症状被转移至乘务间休息。22时04分,3号车厢一名乘客使用安全锤砸破车窗,工作人员立即上前防护防止跳窗,最终该乘客在金华站接受批评教育后放行。 铁路部门的解释是:车门离地1.5米且夜间无照明,开启车门风险大于闷热;31℃未达应急预案规定的破窗标准。但这种"照章办事"的态度未能平息质疑——医学专家指出,32℃以上、湿度60%且不通风就易引发中暑,而列车密闭空间的实际体感温度可能更高。 亲历乘客描述"浑身是汗,小孩衣服湿透",砸窗后"风吹进来就舒服多了",与官方描述的"未达紧急程度"形成鲜明对比。 争议的核心在于:应急预案是否该考虑乘客实际耐受度而非机械执行温度标准?有评论指出,当老人头晕、儿童哭闹、成人脱衣时,所谓的"专业判断"是否滞后于现实需求? 更值得反思的是,现代列车设计为何缺乏手动通风方案——全封闭的车窗在断电时反而成为安全隐患。 这次事件暴露了公共服务中的深层矛盾:标准化流程与人性化处置如何平衡?规则本为保障安全,但若执行者失去灵活应对的能力,规则可能异化为风险的源头。 铁路部门在资源调配(调集10辆救护车)方面展现效率,却在风险评估(宁要秩序不要通风)上显得保守。乘客砸窗虽是违规之举,却可能是避免更严重后果的关键转折。 突发事件没有完美解决方案,但每一次争议都应推动系统优化。完善通风设计、明确应急标准、培训现场决断力,比简单批评"不守规矩"的乘客更有建设性。毕竟,当生命安全与规章制度冲突时,前者才该是最终的裁决者。