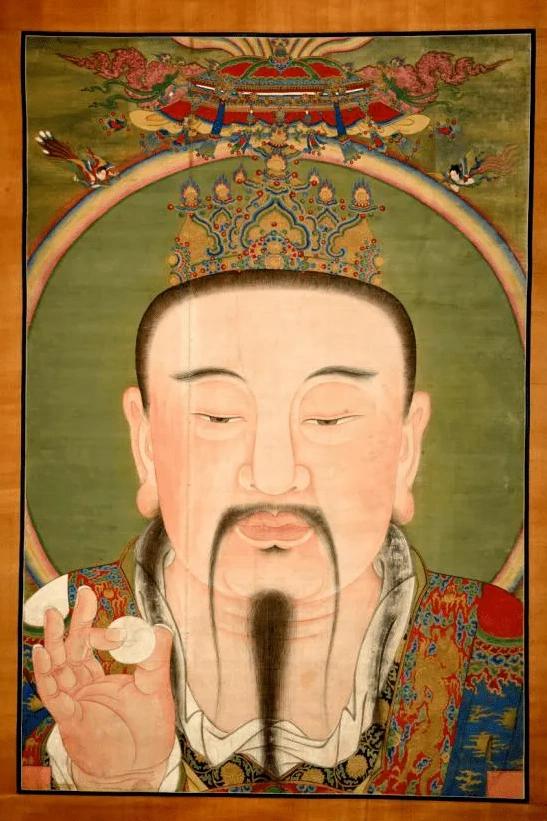

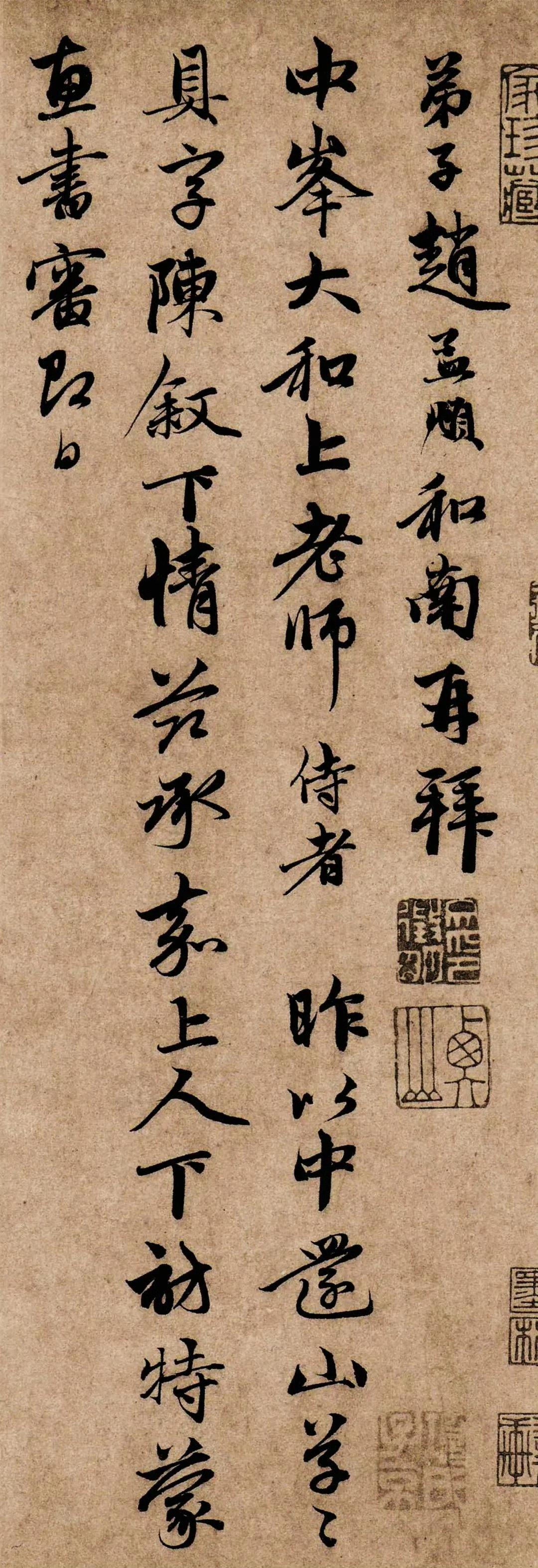

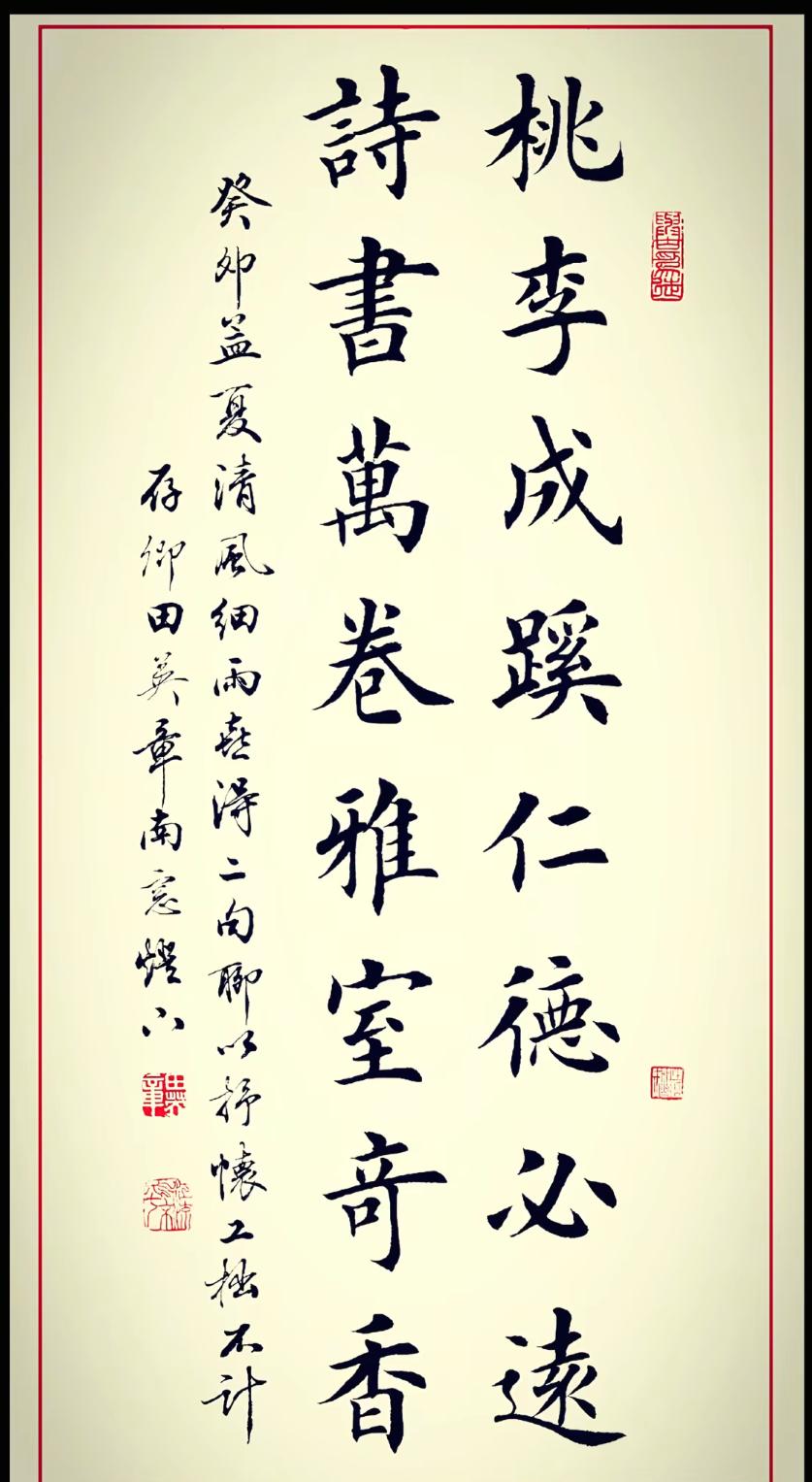

1995年,一老者途经山西闻喜,遇一农家办白事,两个道士正做法事,突然,他发现法坛上元始天尊画像很特别,走近一看却大吃一惊! 在山西闻喜县的一个寻常村落中,一位文物工作者在乡间普查时,意外发现农家白事中悬挂的一幅神像不一般! 这年春天,他照例背着装满工具的行囊下乡普查,行至杨家村附近时,被一阵诵经声吸引。 时年六十的李文山,在闻喜县文物站已工作四十年。 一生埋头乡野,普查文物,保护遗存,练就了一双“识古画、辨真味”的慧眼。 出身书香门第的他,自少年时代便对道教文化产生浓厚兴趣。 1955年进入文物系统工作后,四十年间走遍山西全境,尤其对明清道教绘画的鉴定有着丰富经验。 这年春天,他照例背着装满工具的行囊下乡普查,行至杨家村附近时,被一阵诵经声吸引。 村中一户人家正在操办白事,灵堂前两位道士踏罡步斗,主持超度法事。 李文山本是过路人,但却被偶然间的一眼,深深的被法坛上方悬挂的巨幅神像吸引。 这幅高达两米、宽有一米半的绢本画作,虽边角泛黄,但色彩依然鲜明。 画中元始天尊宝相庄严,道袍金碧交织,手持的太极宝珠璨然生辉,气象庄严恢宏。 李文山内心一震! 因为此,凭借专业素养,李文山立即意识到这绝非普通民间画作。 他耐心等候法事结束,随即向主持法事的张道士表明身份并提出鉴定请求。 起初道士面露戒备,强调此乃师门传承之宝,不容外人觊觎。 这时,李文山亮明身份,再三强调文物保护意义,这叫说服张道士才勉强同意带他前往道观细观。 那是一座年久失修的小观,瓦败垣颓,却藏有一组完整的明代三清画像。 元始天尊、灵宝天尊、道德天尊,皆高二米有余,绢本设色,绘工精湛。 天尊宝相慈悲,衣纹流转如生,金冠缀珠、云霓缭绕,处处可见明代中期黄箓斋图的典型特征。 融唐之雄健、宋之精微于一体,实属罕见。 三画并展时满室生辉,绢丝细腻,设色瑰丽,融合唐宋遗风与明代工艺特征,确系明代中期道教黄箓斋图的典范之作。 经李文山初步判断,这组画应作于明代中期,用于道教超度仪式,非寻常画工所能为! 张道士坦言此乃师门六代相传之宝,源自运城万寿宫一脉。 而道观保存条件恶劣,画绢边缘已经脆裂褪色,李文山对此忧心忡忡。 他提出以高仿复制品置换原画供日常法事使用,由专业机构对原作进行科学保护,同时申请专项资金修缮道观。 经反复磋商,张道士最终接受这个两全之策。 三幅画作送至运城市博物馆后,经权威专家鉴定确认为是明代道教绘画精品,属国家二级文物。 不仅艺术价值极高,更是研究明代宗教仪轨与民间信仰的珍贵实物。 它们自此成为运城市博物馆镇馆之宝,吸引无数观者驻足。 专家团队采用无酸材料重新装裱,控制温湿度予以科学保存。 博物馆依约制作了精美复制品送还道观,并拨付专款修复殿宇。 此事成为民间文物保护的成功范例。 李文山因发现之功受到表彰,继续投身文物工作直至2005年退休。 张道士用修缮资金恢复道观香火,2010年羽化时道观已焕然一新。 而李文山与张道士的这次相遇,也成为晋南文物保护史上的一桩美谈。 道观得以重修,香火再续,国宝得存永世,文明有传。 一画之缘,牵起的是个体信念与民族记忆之间的红线。 像张道士这样的民间守艺者,以最朴素的方式,接过师门的嘱托,在动荡年代里默默守护着文化的火种。 他们可能说不出一句“文物保护”的大道理,却用行动延续了对历史的敬重。 这三幅天尊画像,从道观法坛走向博物馆展柜,不仅是一次空间的迁移,更是一次文化生命的延续。 真正的文物守护,从来不是夺走,而是让美的归美,信的归信! 让艺术获得尊严,也让信仰保有温度。 主要信源:(京报网——雷尊和他麾下的雷神长什么样?带你一窥雷神“真容”)

兵临城下

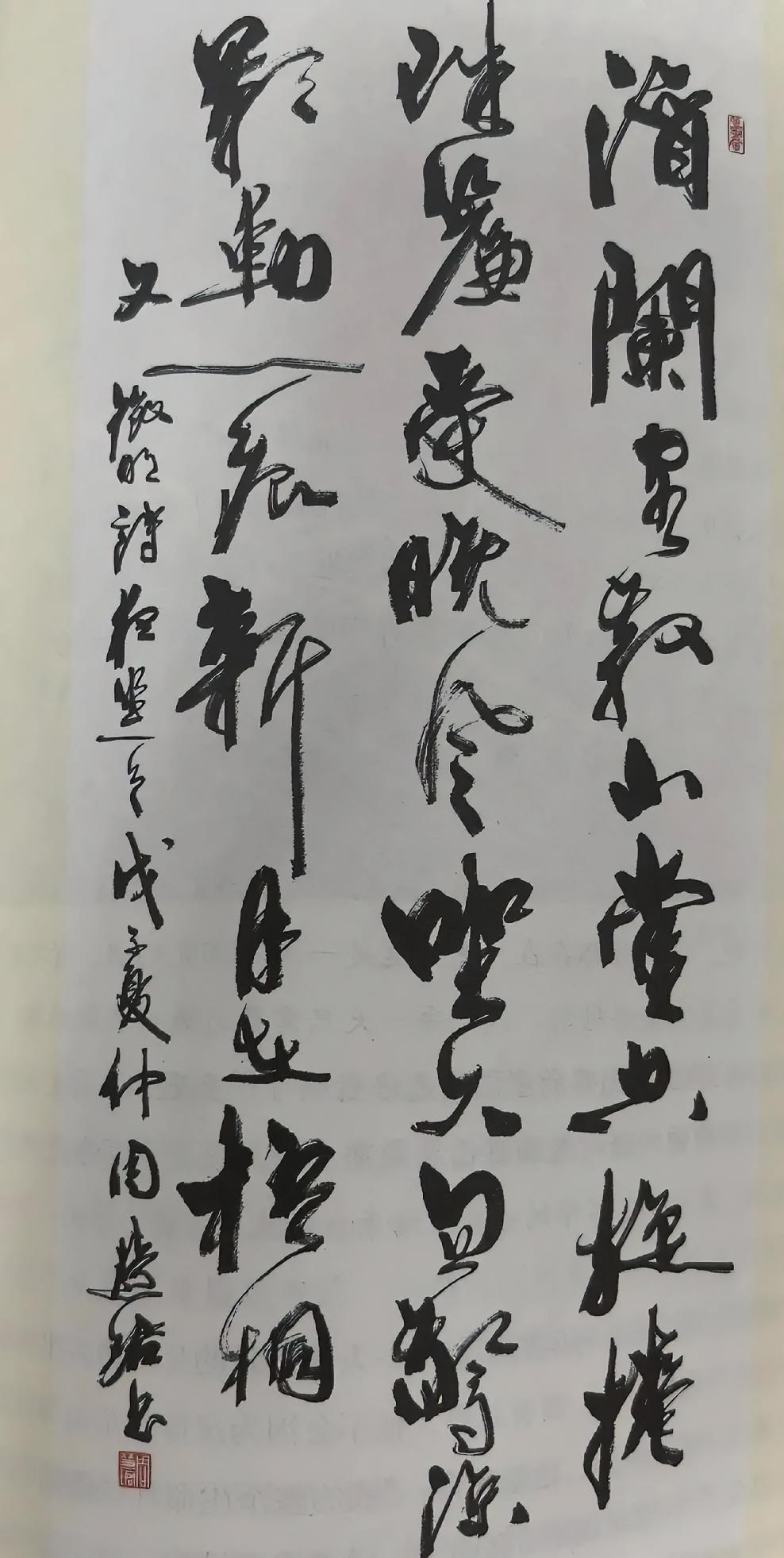

福生无量天尊[作揖][作揖][作揖]