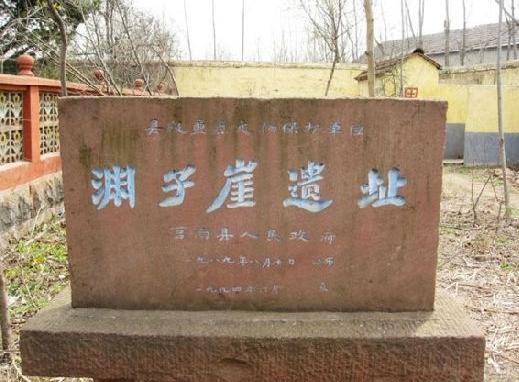

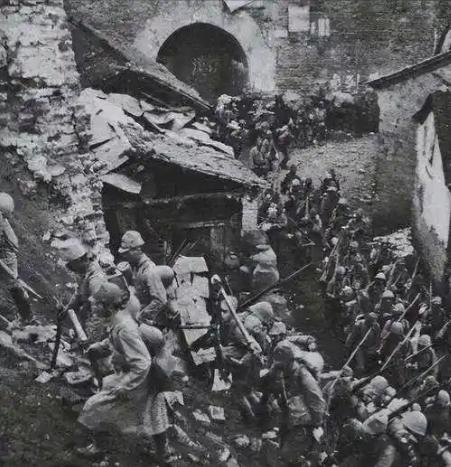

1941年,日军包围渊子崖村,准备大开杀戒,但村里的312名村民却不甘坐以待毙,而是选择了联手,一起血战1000多名日军,打响了一场惊天动地的家园保卫战,最终,121头鬼子被击杀! 12月20日,山东莒南渊子崖村,三百多名手无寸铁的农民,被1000多名装备精良的日军重重包围。 村民们硬是用锄头、土炮和血肉之躯,在中华民族抗战史上书写了“中华抗日第一村”的悲壮传奇。 渊子崖,地处山东临沂的寻常山村。 因地势三面环山,坐落于高崖之上,素有“铁桶村”之称。 世代农耕的林姓族人在此生息,日子清贫却也安宁。 为防匪患,村民早年间合力修筑了四米多高的围墙和深壕,这道防御工事在和平年代守护着百姓的安宁,谁曾想有朝一日会成为抵抗外敌的屏障。 1941年冬,抗日战争进入相持阶段,日军在华北地区推行残酷的“三光政策”。 12月20日凌晨,千余名日军在伪军引导下悄然逼近渊子崖村,装备包括大炮在内的重型武器,企图施行“三光”。 他们视此村如草芥,以为一声炮响便能令百姓匍匐。 但他们错了! 天色未明,日军指挥官梁化轩自信满满地发起了第一波进攻。 他以为只需几声枪响就能让村民束手就擒,却未料到迎接他们的是坚决的抵抗。 而村长林凡义早已察觉风声后,紧急召集村民,关闭村庄四门,决心与侵略者血战到底。 他召集全村老幼:“鬼子要来了,跑是跑不脱,咱也活不成。咱只有一条路,打!” 没有豪言壮语,只有最朴实的决定。 村民们早已下定决定,老人握紧铡刀,妇女搬起石头,少年捡起柴刀。 他们修葺围墙,备齐土炮。 12月20日凌晨,枪声破晓,战斗一打响便进入白热化。 日军发起第一轮冲锋,炮弹轰向土墙,烟尘蔽日。 墙内,村民以土炮还击。 这种土制武器射程短、易炸膛,但近距离一击,铁砂碎石迸溅,竟也逼得日军一时难进。 没有弹药,就扔石头、泼沸水、浇热油。 没有命令,却人人自知其责,守墙的守墙,补缺的补缺,送粮的送粮。 全村老少齐上阵,连妇女儿童都加入了战斗。 她们运送石块、准备食物,甚至将烧开的粪水抬上墙头。 日军指挥官始料未及,他们本以为这只是一场狩猎,却撞上了一堵人墙。 午后,日军调集重炮猛轰,围墙终被炸出数道缺口。 敌人疯狂抓住机会,涌入院落。 巷战开始了。 这是一场没有前线的搏杀! 农民林九兰手持铡刀立在门前,进来一个,劈一个。 六旬老人林九星挺着长矛,与敌人展开肉搏。 妇女林马氏在丈夫倒下后,将孩子托付邻人,端起油锅向登墙日军泼去。 没有人退缩,哪怕武器只是农具,哪怕身旁亲人已一个个倒下。 战斗从清晨持续到黄昏,日军发动数次冲锋均被击退。 最终,气急败坏的敌人甚至动用了毒气弹。 缺乏防毒设备的村民只能用湿毛巾捂住口鼻,在浓烟中顽强抵抗。 许多人中毒倒下,后面的人立即补上位置。 他们用最原始的方式,证明着人不畏死,便无可惧。 战至最艰时,八路军山东纵队二旅五团一部驰援而来。 此时,战场已横尸遍野。 增援部队与村民里应外合,最终击退了日军。 此役,渊子崖村以147人牺牲的代价,击毙日军121人,村民与八路军共242人捐躯。 战后统计显示,全村883间房屋被毁,到处是断壁残垣。 村民们在废墟中寻找幸存者,含泪安葬亲人。 林九星老人在生命最后一刻向村长表明,村民们没有给渊子崖村丢脸。 这场壮烈的自卫战很快传遍全国。 战后,延安《解放日报》发表社论,誉其为“村自卫战的典范”。 渊子崖由此被称为“中华抗日第一村”的光荣称号。 2015年,湖南卫视制作动画片《五子炮》再现这段历史。 作家铁流《一个村庄的抗战血书》和高明《渊子崖壮歌》相继出版,让这个村庄的英勇事迹广为传颂。 八十余年过去,村庄早已重建,山岭依旧苍翠。 那座矗立于村北的六角烈士纪念塔默默銘刻着:“云山苍苍,沭水泱泱,烈士之风,山高水长。” 渊子崖之战,并非军事史上的典型战役,它没有改变战局,甚至鲜见于正规战史。 但它揭示了一种更深层的力量,当平凡人被逼至绝境,为家国而战,所能爆发出的惊人勇气。 今天的中国不再有烽火硝烟,但我们仍面临科技之争、经济之压、文化之侵。 这些是没有枪声的战场,却同样需要那股“渊子崖精神”,团结、坚韧、不甘屈辱。 先人用血告诉我们,和平非天赐,尊严非乞求。 每一个安稳今日,皆因有人曾以性命相托。 历史的回声从未远离,它提醒着我们,从何处来,当往何处去。 主要信源:(大众日报——热血山河|血战渊子崖:一个村庄的血性与不屈)