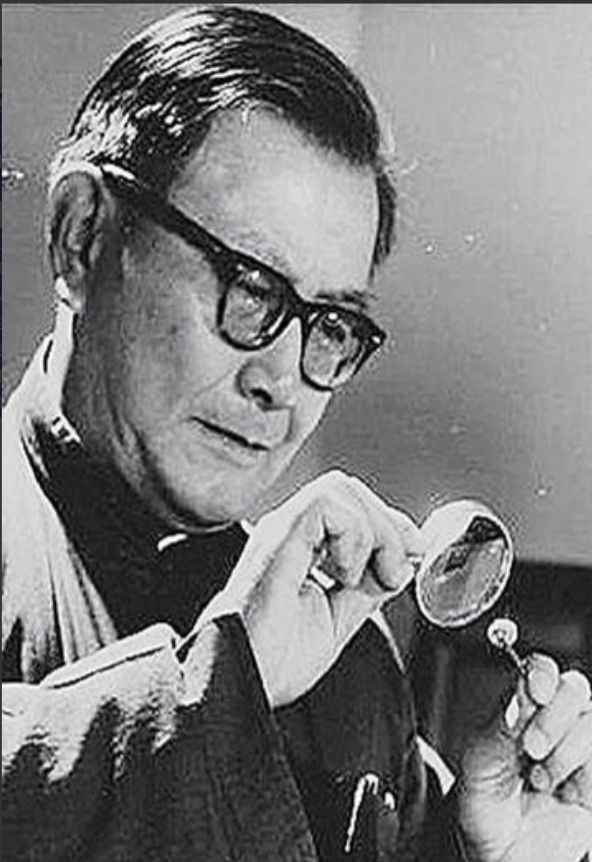

1951年,法国向杨承宗先生抛出了年薪55万法郎的优渥条件,而相比之下,中国仅以每月千余斤的小米作为酬劳。然而,杨承宗坚定不移地踏上了归国的征途。这一决定不仅让他付出了巨大的个人代价,甚至右眼还失明了。 杨承宗1911年出生于江苏吴江一个普通家庭,早年接受基础教育,1920年代进入吴江中学学习理科知识。1932年从上海大同大学化学系毕业,获得学士学位,随后进入北平研究院物理研究所开展基础研究。抗日战争时期,他随研究所迁往昆明,继续从事放射化学工作。1947年赴法国巴黎大学镭学研究所深造,师从伊雷娜·约里奥-居里,专注于放射性元素研究。1951年获得巴黎大学理学院科学博士学位,他的学术成就得到国际认可。这些经历奠定了他回国后在核领域的基础。 杨承宗在法国期间积累了放射化学专业知识,这对他后来的贡献至关重要。他从清华大学化学系起步,逐步转向放射领域,战争中坚持研究不辍。法国深造让他接触先进设备和技术,这在当时的中国极其稀缺。他的教育背景和国际经验,使他成为国内核研究急需的人才。早年生活虽平凡,却培养了他对科学的坚持,这直接影响了1951年的决定。 1951年6月,杨承宗收到钱三强电报,邀请回国参与核研究。当时法国国家科学研究中心提供年薪55万法郎加补贴的聘书,国内仅每月1000斤小米作为报酬。他拒绝法国邀请,选择回国。回国前,他用3000美元和个人积蓄购买13箱书籍、药品和设备,包括从居里夫妇处获得的辐射计数器和10克碳酸钡镭标准源。这些物资对国内核研究起步发挥关键作用。 回国后,杨承宗面对设备匮乏,北京实验室仅有两个白金坩埚和天平,其中一个还是次品。他去清华大学和北京大学招生,讲授放射化学和铀化学课程,培养人才。到1956年,他建立两个实验室,培训42名初代放射化学专家。这些人成为中国核研究奠基力量。他的努力填补了国内放射化学空白,推动核事业前进。 1953年,杨承宗在北京协和医院处理废弃镭针,作为中子源使用。医院实验室被破坏,放射性气体泄漏,他亲自封存镭针,导致右眼受辐射损伤。视力逐步下降,1963年右眼完全失明。尽管如此,他继续工作,用双眼换取科研进步。这事件体现了他的奉献,也凸显了早期核研究的风险和条件艰苦。 杨承宗的决定源于对祖国的责任感,高薪无法动摇他的归国意愿。他带来的资料和设备,直接支持了核项目起步。法国聘书代表舒适生活,小米报酬象征国内现实,但他优先国家需要。这选择虽个人代价大,却为中国核能力奠基。类似科学家回国潮,推动了科技自立。 杨承宗培养人才后,1958年参与创办中国科学技术大学放射化学与辐射化学系,任首任系主任。1961年,任二机部铀矿选冶研究所副所长,领导团队提炼铀化合物,完成2.5吨原料任务。1964年10月16日,中国第一颗原子弹爆炸成功,他的贡献体现在原料提纯环节。尽管如此,在两弹一星元勋评选时,他未入选。这反映了科研功劳有时未获充分认可。 1970年,杨承宗随学校迁往合肥,继续行政和研究工作。1978年,任中国科大副校长,处理教学事务。1980年创办合肥联合大学,任首任校长,学校占地20平方米,使用借来的桌椅。他注重人才培养,将积蓄用于学校建设,拒绝额外补贴。这体现了晚年对教育的投入,尽管生活清贫。 杨承宗一生清贫,将奖金和积蓄用于科研和教育。晚年患白内障等疾病,但坚持工作。2011年5月27日逝世,享年100岁。去世前表达遗愿,将遗体捐献供研究。家人整理遗物,只剩13个旧箱子,这些箱子曾携带回国资料。他的遗产在于精神和贡献,而非物质。