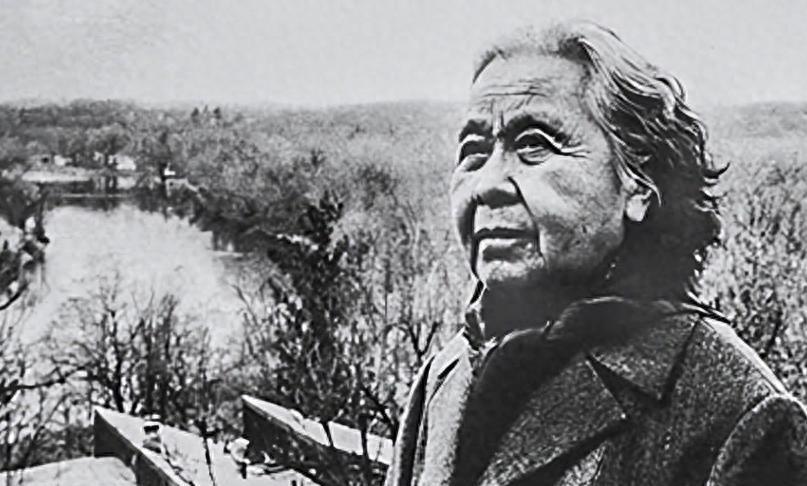

丁玲晚年时,外国记者采访她对毛泽东看法,丁:主席对我个人不错 “1979年早春的午后,那位来自巴黎的女记者忽然问我:‘Madam Ding,您心目中的毛主席究竟是怎样的?’” 丁玲晚年回忆起那天,嘴角带着一点倔强,“我回答得很简单:主席对我个人不错。”一句轻描淡写,却在当时的屋子里砸出闷雷。记者原以为她会展开政治褒贬,却没料到丁玲把话落在“个人”二字,她想强调的,是自己亲身感受到的温度,而不是宏大叙事里的概念化形象。 要理解这句话,需要把镜头推回到1936年冬天。那年,丁玲从南京秘密北上,翻越黄土塬,赶往延安。路上风沙狂卷,每到夜里只有一盏马灯陪着。她说过:“风一吹,我就闭上眼,心里默念‘到了陕北,一切都值了’。”这股子执拗,把她带进了陕甘宁边区,也把她推到与毛泽东直接交流的位置。 延安窑洞里,第一次见面没有想象中的隆重。毛泽东翻着几页《莎菲女士的日记》,抬头问:“写得辛辣,好。”短短一句,先肯定才说意见,丁玲暗自惊讶——领导者居然对一本1920年代的都市女性小说如数家珍。第二天,她收到一封字迹潦草的小纸条:“但愿再谈,文学问题。”这纸条成了她口袋里一张长期通行证,外人只看见革命队伍的纪律,她却看到毛泽东对文化人特有的耐心。 日子久了,接触多了,丁玲总结出毛泽东对作家的三种态度:一是鼓励敢写;二是希望贴近群众;三是关键时刻得站队。听起来平常,可真到抉择点,滋味就复杂了。1942年整风,丁玲因《三八节有感》受到批评。会场气氛紧绷,有人措辞尖锐,她面色铁青。毛泽东没急着定性,只说一句:“让她自己想一想。”他懂得给作家留回旋余地,有了这份留白,丁玲没有被彻底压垮。当晚,她在灯下改稿,边改边嘀咕:“主席这是让我自己拆弹。” 延安战火四起,文学却奇迹般地生长。1945年秋,丁玲带工作队下冀东土改,住窑洞、拉家常,硬把作家身份泡在泥土里。稿纸脏得发黄,她乐在其中:“在庄稼人的炕上坐久了,笔下的词儿就硬朗。”两年后,《太阳照在桑干河上》完稿。有人提醒她:“拿给主席看看。”她却犹豫,“土改写得粗粝,他会不会嫌闹哄?”结果毛泽东批道:“好,写出了骨头。”简单四字,让她心里踏实。 1949年后,丁玲调北京,《文艺报》社忙得脚不沾地。新国家刚成立,政策文件堆如山。毛泽东会在夜里打电话:“丁玲,休息了吗?批评稿别急着发,明天送我一份。”语气不疾不徐。按理说,他完全可以让秘书传达,但偏偏要亲自嘱咐,这让丁玲感到体己。她后来笑称:“他像总编辑,我像值夜班小记者。” 转折发生在1957年。反右风潮席卷知识界,丁玲划为右派,下放农场劳动。多年艰辛,她很少提及。有人见到她深夜挑灯,荒草堆里写日记。1978年平反后,外国记者蜂拥而至,刨根问底:“您受了那么多苦,还说主席对您不错?”丁玲把笔放下,“我挨批,是政治洪流;他给过我光和热,是私人情分,二者并存。” 记者又追问:“那您如何评价毛泽东的功过?”丁玲挥手,“我不是史官,只谈相处。”言罢,她调皮一笑,“他跟我讨论过《高老头》,还惦记我的腰伤,这都算个人恩情。若要宏观评判,让后人去做。” 值得一提的是,对话被刊出后,西方媒体觉得她“迂腐”,不肯发表系统反思。丁玲无所谓,坐在木椅上晒太阳:“我写小说,不写判词。”这种立场,看似回避,实则出于长年摸爬滚打的本能——复杂局势里留一口气说真话,仅此而已。 时间线继续向前。1980年代初,丁玲把整理好的延安旧信交给国家博物馆,其中就有那张当年毛泽东的小纸条。工作人员问:“要保密吗?”她笑,“交公;字条才是历史。”外界再评功过,她只把自己那份亲历摆在台面。有人批她“感情用事”,她耸肩:“我感情用事一辈子,靠的正是这点劲儿生存。” 回看丁玲一生,爱恨交织。胡也频的牺牲、冯达的叛变、拉锯般的政治起落,都没磨掉她个性。与毛泽东这段特殊的交集,既有文人知遇,又有时代夹缝。一位晚年的编辑形容:“她在人海里跌撞,偶尔抬头,发现那人依旧在巨大舞台中央。”这句点评,恰切点明丁玲的复杂心绪——敬畏、珍惜,也时而无奈。 我个人觉得,丁玲那句“主席对我个人不错”,并非讨巧,更非逃避。它像老兵回忆战争时,先想到战壕里送来的一壶热水,而非宏大战役的胜负。小小温情,被她看得极重。或许正因如此,她的文字始终冒着人味,哪怕年代风高浪急,也能透出一股真切。 今天再读丁玲的采访摘录,细细品味,那句看似平淡的回答,其实折射出作家与领袖之间罕见的双向审视——一方关注文学灵魂,一方在政治洪流中保留柔软。对旁观者而言,这种交集可贵也脆弱;对亲历者而言,或许就是她在风霜之中握紧的那根缆绳。