李弥是林彪的黄埔同班同学,也曾经是朱德手下的排长。南昌起义时,朱德苦口婆心,想约李弥一起起事。

文史专家王铎曾评价李弥为“非常的奸诈狡猾,无论做什么都会为自己想好退路”,或许更贴切的描述是“识时务者为俊杰”。李弥的一生有三次重要的逃跑经历,他做事首要考虑的始终是自身的利益。这一性格特质贯穿了他在国民党军队的军旅生涯,使其成为一名极具个性、充满争议的将领。 李弥出生于云南一个富裕的地主家庭,父亲是珠宝商,家中共有八个孩子。然而,他的生活因一场突变发生了重大改变。其父因拒绝官府勒索被关押,愤怒的李弥冲动地砸开监狱试图救父。父亲因不愿被误认为有错而拒绝逃跑,李弥不得不独自离开家乡。这次越狱事件让他无法再回到家中,于是加入了朱培德的军队,从一个勤务兵开始他的军旅生涯。 年轻的李弥虽出身富裕家庭,但并未深造,在22岁时依然一事无成。进入滇军第七师后,他因勤快和机灵深得长官器重,甚至被认作养子。后来,李弥被推荐至黄埔军校学习,与张灵甫、胡琏等人成为同学,为其军事生涯奠定了基础。 1930年,他任职于国军第51师,这支部队战斗力强,后来因蒋介石扶持陈诚扩展嫡系部队而被要求缴械。面对陈诚的包围,部队大多选择缴械,唯有李弥拒绝。他以一句“校长只教过我们打仗,没有教过我们缴械”表达不屈之心,赢得蒋介石的赏识,被提拔为江西保安团的团长。 抗日战争期间,李弥因作战勇猛、屡建战功而深得蒋介石的信任。战后,他参与了国共内战中的淮海战役。在这场战役中,尽管国军节节败退,李弥凭借狡猾和机智,两次化妆逃脱,被戏称为从我军眼皮底下溜走的“奇人”。

1927年的南昌,夏日的暑气还未完全褪去。朱德和李弥在江边漫步,两人都清楚这不是一次普通的叙旧。朱德看着这位曾经在自己手下当过排长的部下,言辞恳切地陈述着自己对时局的看法。此时的李弥,早已不是当年那个刚从部队走上军校之路的年轻人了。 作为黄埔军校的学生,李弥与林彪同窗共读。那时的黄埔军校正值蓬勃发展时期,大批怀揣救国理想的青年汇聚于此。这些年轻人虽然来自五湖四海,但都带着强烈的爱国情怀和革命热情。李弥在校期间表现突出,毕业后被分配到朱德的部队任排长,开启了他的军旅生涯。 然而历史总是充满转折。在那个风云变幻的年代,革命队伍内部出现了分化。朱德希望李弥能够参与即将爆发的南昌起义,他相信李弥的军事才能将在革命中发挥重要作用。但李弥却选择了另一条道路,他悄然离开了南昌,投入了川军的队伍。 在川军中,李弥很快展现出自己的军事才干。然而,当时的军阀割据形势复杂,各方势力相互争斗。陈诚想要吞并李弥所在的这支部队,于是派重兵包围51师,要求他们缴械投降。当时李弥正患疟疾,躺在床上发高烧,但听闻这个消息后,他立即强撑着病体起身。 在那个关键时刻,李弥展现出了一个军人应有的血性。他召集部队,向官兵们发表了掷地有声的讲话。他认为,作为国家的正规军队,在没有任何过错的情况下,没有理由接受这种无理要求。最终,在李弥的带领下,部队成功突围。

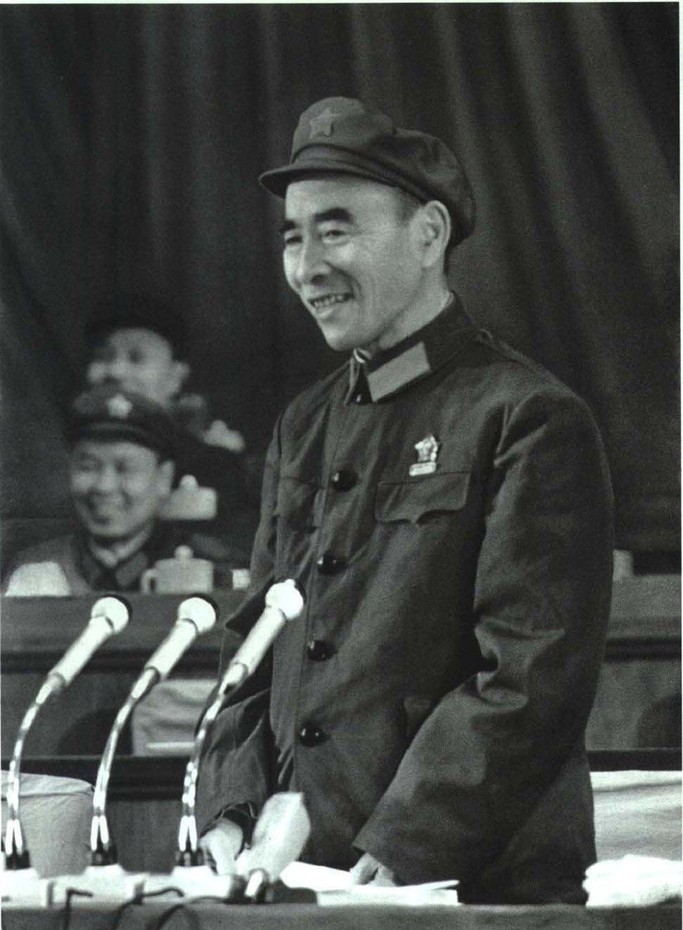

林帅与李弥,二人同为黄埔四期同班同学,在军校期间曾并肩作战,私下关系也十分融洽。然而,人生的岔路口让他们走上了截然不同的轨迹,林帅选择了革命,而李弥则投身国民党阵营。二人的性格与出身,也在一定程度上影响了他们的选择与结局。林帅曾评价李弥“有点本事,但太过滑头”,言辞间对其为人心态颇有洞察。 1932年秋,李弥所在的第59师被陈诚以纪律不良为由包围,要求缴械。当时正患疟疾的李弥以其机智和魄力集结部队,发表慷慨陈词,率队突围而出。他的一句“死,我也同你们死在一起!”大大鼓舞了士气,全团成功突破重围。蒋介石对此事大为恼火,但在听了李弥“校长只教我们打仗,没教缴械”的辩解后,反而欣赏他的忠诚与勇气,自此对他刮目相看,逐步提拔其为团长、师长乃至军长。 抗日战争期间,李弥担任第八军副军长,在松山战役中表现出非凡的指挥才能。松山是滇缅公路的要冲,日军构筑了坚固防御工事,使远征军久攻不下。接任指挥任务后,李弥将指挥所搬至前沿,集中炮火攻击敌方防御工事,并协调美军低空投弹。 最为经典的是,他命部队挖掘坑道至日军主峰下方,利用大量炸药摧毁日军主堡。最终,在亲自带队的强攻中,远征军取得了松山战役的胜利。然而,这场惨烈战斗也令第八军付出惨重代价,伤亡3000余人。战后,当参谋长报喜时,李弥瘫坐在石头上,久久无语,继而失声痛哭。 抗日胜利后,李弥在1947年的南麻、临朐战役中表现突出,伤亡惨重却战果丰厚,赢得了青天白日勋章,并得到了蒋介石的接见。然而,李弥的狂傲性格却常常让人捉摸不透。他在一次演讲中放话称,“如果我李弥当了俘虏,你拿根狗尾巴栽到我屁股上,我爬给你们看。”最终的现实却与他的豪言形成了鲜明对比。他虽未沦为俘虏,但在内战失利后选择了逃亡,最终流亡台湾,结束了他的戎马生涯。