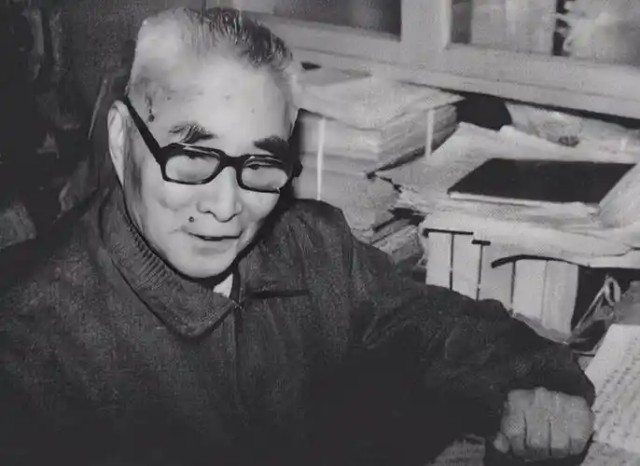

1975年,蒋介石得知黄维被特赦的消息后,立刻邀请他前往台湾,不仅补发了他被俘27年的中将军饷,还恢复了他的名誉,蒋介石没有意识到,黄维竟直接拒绝了他。 黄维出生在1904年江西贵溪,自幼聪慧,1924年考入黄埔军校第一期,是蒋介石亲自培植的“嫡系骨干”。 他曾赴德国深造,回国后迅速升迁,成为国民党军中少有的实战派将领。 1937年淞沪会战中,他率部坚守罗店阵地,三次浴血反攻,赢得蒋介石亲赠的一枚怀表作为嘉奖。此后,他参与台儿庄、武汉等多次会战,堪称抗战名将。 但是战争的结局并未如他所愿。1948年底,淮海战役打响,黄维时任第十二兵团司令,统率十万大军突围援救徐州,却在双堆集遭陈赓部队包围。 在围困中,他仍带着一份详细的军官学校筹建规划图,准备战后重整军队、教书育人。最终,他兵败被俘,结束了战场上的戎马生涯。 随之而来的是长达27年的战犯改造。初入功德林战犯管理所时,黄维态度强硬,始终不肯低头。 他拒绝撰写悔过书,每日默写《正气歌》自勉,被看作最难“攻克”的人物之一。1959年,第一批战犯特赦名单公布,黄维名落孙山,理由是“思想转变不彻底”。 真正的转折,悄然发生在1960年代。1952年黄维患上严重的肺结核,时任总理周恩来亲自批示,动用外汇从香港和德国购药救治这位“顽固战犯”。 这份超越敌我的人道关怀,在他心中埋下了动摇的种子。此后,他提出研究“永动机”的设想,虽未取得实质成果,却重新找回了学术和思考的价值感。 1965年,他随参观团赴长春第一汽车厂、武汉钢铁公司实地考察。回到功德林后,他在笔记中写下:“祖国建设已非昔日可比。” 1973年,他开始研读《共产党宣言》,并与部分战犯探讨意识形态问题。他不再以“失败者”的姿态苟活,而是试图理解新中国存在的逻辑与底层的民意支持。 在与杜聿明、王耀武等昔日旧部的交流中,他逐渐形成了自己的立场。1975年3月,全国人大通过最后一批战犯特赦名单,黄维在列。 消息传至台湾,蒋介石震惊之余,立即通过香港秘密渠道发出邀请,愿为黄维补发1950年至1975年间的军饷,约合180万新台币,并承诺恢复其军职与名誉。 台湾部分媒体也开始炒作“黄维回归”,试图打造一位“反共义士”的形象,用于对抗大陆的特赦政策。 可是面对这样的“橄榄枝”,黄维毫不动心。在北京接受记者采访时,他坦言:“我是一介平民,只望两岸和平团圆。” 他当场撕毁电报,并托人转达给台湾方面一封亲笔信,信中写道:“倘若有朝一日能登台,只为祭祖,不为政治。”这一举动,不仅打破了外界对他立场的揣测,也彻底断绝了蒋介石的幻想。 黄维的选择并非一时冲动。他的妻子蔡若曙与子女自1949年起便留在大陆,27年来不离不弃。家庭的牵绊使他深知,两岸分裂的不仅是土地,更是无数家庭的骨肉亲情。 1975年后,黄维被任命为全国政协文史资料委员会专员,后又当选政协委员。他开始撰写军事回忆录,参与整理抗战史料。 那一笔笔文字,既是战争的见证,也是一位旧将对历史的反思。蒋介石补发的军饷款,他全部捐献给江西家乡小学,用以修缮校舍、资助学童。 对外,他始终保持低调,但在写给昔日部下的信中,他写道:“待祖国统一日,再共饮长江水。” 1987年,台湾首次开放大陆居民赴台探亲,黄维计划前往台北慈湖,为蒋介石扫墓。 但他终未成行,1989年病逝于北京,享年85岁。墓碑上镌刻着“永葆民族气节”六字,字迹遒劲,意味深长。