在美方公开要求中国“遵守规矩”的同时,中方却在南海划设了落单区,并宣布禁航16小时。这一举动使得南海局势愈加复杂。那么,美方在联合国的发言究竟是什么?南海局势又将如何演变?

2023年7月22日,在一次关于多边主义的会议上,美国常驻联合国代理代表谢伊突然转移话题,指责中国“不遵守2016年南海仲裁裁决”。他还表示,中国“侵犯了菲律宾等国的海洋权益”。自该裁决出台以来,中国一直明确表态“不接受、不承认、不执行”,并认为该裁决非法且无效。然而,美国及其盟友依然屡次提及这一裁决,将其作为遏制中国的一项工具。

这一裁决的核心内容认为中国在南海没有所谓的“历史性权利”,并宣称南沙群岛的许多岛礁无法产生专属经济区,甚至像太平岛这样拥有淡水和植被的岛屿,也被判定不能拥有200海里的经济区。这个判决的逻辑显然与现实脱节,过于生硬,忽视了诸多客观情况。

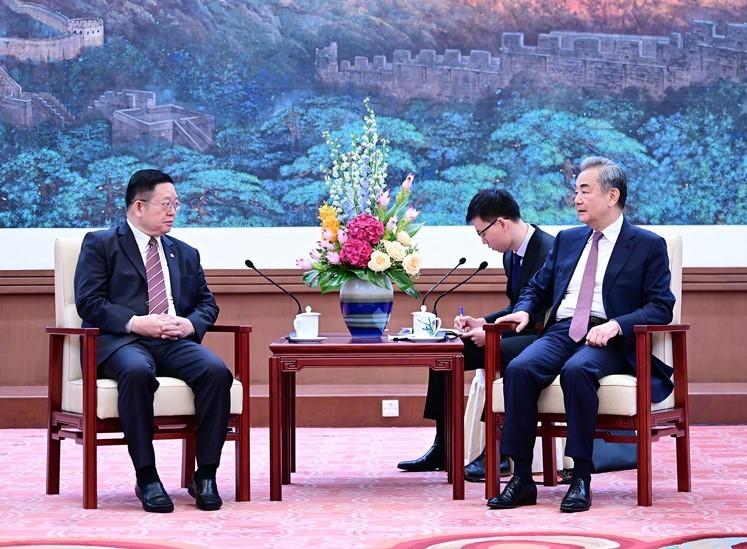

就在美方代表话音未落,中国常驻联合国代表傅聪立即要求二次发言,并斩钉截铁地回应道:“中国不接受、不承认所谓裁决!美国完全无视南海问题的实际情况,四处挑起纷争。”傅聪还明确指出,美国不仅没有承认《联合国海洋法公约》,还时常以其“自我解释版”的国际法要求他国遵守,甚至不签署相关条约,却充当裁判角色。这种“选择性守规矩”的逻辑令人质疑:到底是谁在破坏多边主义?谁才是在扰乱南海局势?

美国常常在安理会“敦促中国守规矩”,但在现实中却频频派遣军舰和军机进入南海,以“航行自由”为借口进行抵近侦察和军事演习。这样一系列行为远超出一般安全保障的范畴,反而成为扰乱地区安全的根源。

紧接着,在联合国发言后的数小时内,中国海事局发布了航行警告,宣布自7月24日至25日,每天8时至17时期间,南海部分海域将进行实弹射击,禁止任何船只驶入。这一行动无疑是中方对于持续的军事挑衅进行的防御性回应,是一种必要的制衡手段。

实际上,中国一向秉持合作与开放的态度来处理南海问题。通过与菲律宾的磋商机制、中马海上对话,再到与越南和印度尼西亚的海洋划界谈判,中国始终坚持通过和平谈判解决争端,强调历史事实和现实协商的结合。然而,这些努力往往会被所谓“仲裁裁决”的阴影所打断。特别是近年来,菲律宾频繁挑起事端,派遣船只闯入争议岛礁,试图将“非法裁决”付诸实践,并通过国内立法推动对海域的实际控制。这些行为背后,离不开美国的支持——美方多次公开为菲律宾辩护,甚至在一些特定海域挑起争端,激化地区对立。

对此,中国始终保持高度警觉,并通过多边机制加强区域合作。从南海行为准则的谈判,到加强与东盟的联合声明,所有这些努力的核心目的是将规则的制定权重新带回谈判桌,而不是任由个别国家将其绑架。在这次联合国会议上,傅聪明确表示,中国支持多边机制,但坚决反对那些利用多边规则制造对抗的行为。对中国来说,坚持不接受仲裁裁决,不是为了对抗国际法,而是为了捍卫真正公平的国际秩序。

这一系列的事件反映出南海危机的深层次困境:一方面,中方坚持通过双边和多边渠道推动局势稳定,强调合作与对话;另一方面,美国及某些国家则试图推行“再法理化”的策略,试图通过政治仲裁改变海洋权益的格局。

从某种意义上看,“南海仲裁案”虽然表面上是“法律裁决”,但在地缘战略上却被作为一颗棋子。这一裁决不仅损害了中国的海洋权益,也破坏了整个地区的互信机制。自2016年该裁决出台以来,它不仅未能解决问题,反而成为局势升温的“催化剂”,让南海陷入了“稳定—挑衅—回应—重回稳定”的恶性循环。

因此,中方划定落单区的举动,不仅是一次必要的反制,更是对外传递出明确的信号:在主权问题上,毫无妥协余地;在面对安全挑战时,必须做出有力回应。同时,这一行动也是对国际规则争夺的态度表明——南海的和平应当通过共同协商来达成,而非由仲裁机构强行“空降”一个结果。

随着区域局势的持续变化,中美在南海的竞争也进入了新阶段。除军事和外交层面的对抗外,围绕“规则定义权”的博弈才是这场斗争的核心。美国一方面强化“海洋自由”的叙事,另一方面加大在南海的前沿部署;而中国则继续强调历史依据与现实对话并重,不接受单方面制作的“法律文本”。

评论列表