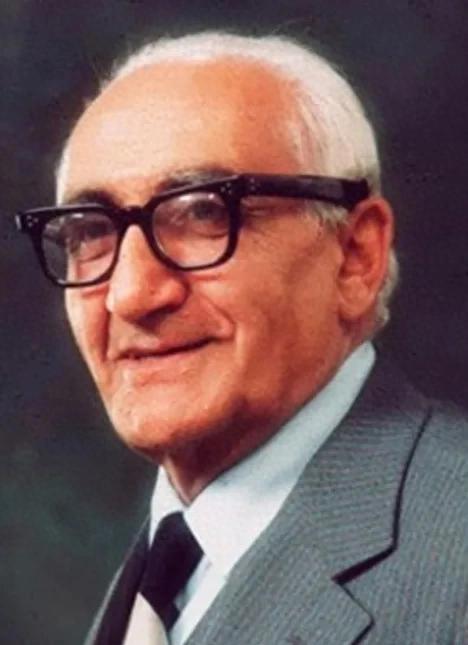

[太阳]1949年秋天,一个高鼻子,蓝眼睛的洋人,敲开了周总理办公室的大门。没想到他的第一句话就是:“周,你十年前答应过我的事,还算数吗?” (参考资料:2019-07-10 共青团中央——加入中国共产党,拯救50万中国人的美国医生:我不走!我是中国人!) 这个人叫马海德,周恩来听到他的话后大笑,说当然算数,而这件事,就是让马海德正式成为一名中国公民,周恩来亲笔签字,这纸国籍,马海德等了整整十年,开国大典上,他站在天安门城楼,泪流满面,毕竟,他已在这片土地上扎下了十六年的根。 马海德的原名叫乔治·海德姆,1910年出生在美国一个黎巴嫩移民家庭,8岁时,一场流感席卷他家,一位好心的老医生上门免费救治了他的兄弟姐妹,从那时起,当个为穷人看病的医生,就成了他的人生目标。 23岁,马海德从瑞士日内瓦大学拿到医学博士学位,前途一片光明,可谁知,父母等来的不是儿子衣锦还乡,而是一封信,信上说他要去中国考察热带病,这一去,竟是一辈子。 1933年的上海,纸醉金迷的表象下是触目惊心的贫穷和苦难,马海德和同来的两位同学在慈善医院工作,也开了私人诊所糊口,眼前的现实,让理想主义的他备受冲击。 一年后,同学们相继回国,唯有马海德选择留下,也正是在这时,他经人介绍认识了宋庆龄,也正是宋庆龄,让他的诊所,悄然成了中共地下组织的联络点。 真正的转折点在1936年,美国记者埃德加·斯诺计划秘密进入陕北,采访毛主席,考虑到苏区医疗条件极差,宋庆龄便安排了26岁的马海德陪同前往,他们穿越重重封锁,终于抵达保安县。 迎接他们的,是说着一口流利英语的周恩来,在延安,马海德与斯诺同住窑洞,吃着白菜土豆小米粥,白天,他四处为百姓和士兵看病;晚上,则和斯诺一起采访毛主席等中共领导人。 马海德发现,这群人衣衫褴褛,却目光如炬,他们身上有一种力量,让他看到了中国的未来,三个月后,斯诺准备离开,马海德却做出了一个惊人的决定:他要留下来,他对斯诺唯一的请求,就是不要在报道里写下他的名字。 就这样,乔治·海德姆消失了,取而代之的是大家口中亲切的“马大夫”,斯诺的《红星照耀中国》后来轰动世界,但没人知道,故事背后还有一位同行的美国医生。 马海德留在了延安,加入了红军,后来又入了党,他学着一口延安口音的中文,除了看病,甚至还帮人修理钢笔和眼镜,大家觉得这个洋博士无所不能。 艰苦的生活没能动摇他,反倒成就了一段姻缘,1939年冬夜,他周苏菲一见钟情,他用歪歪扭扭的中文写下情书,热烈追求,两人于1940年成婚,这段婚姻成了延安的一段佳话。 1945年抗战胜利,1949年新中国成立,马海德年轻时许下的三个愿望——世界反法西斯胜利、娶一位中国妻子、成为一个完完全全的中国人——终于全部实现。 新中国成立后,马海德被任命为卫生部顾问,当卫生部按“外国专家”标准给他发高薪时,他很不高兴地拒绝了:“我不是外国专家,我是中国人!” 国家分给马海德一座气派的日式小洋楼,他也谢绝了,自己选了个破旧的小四合院安顿下来,他很快投身于一项艰巨的工作——在中国消灭性病。 从50年代起,马海德每年都花一半以上时间深入内蒙古、青海等偏远地区,他住蒙古包,睡破庙,为了找到一个病人能奔波数十里,当地人没见过抽血,害怕抵触,他就卷起自己的袖子,把针扎进自己胳膊里做示范。 每次巡回医疗回来,马海德都要先去医院治胃溃疡,再拔掉几颗坏牙,到1964年中国宣布基本消灭性病时,他的胃已被切除了四分之三。 也正是在这些偏远地区,马海德注意到了另一个被遗忘的角落——麻风病,正当他准备向这个顽疾宣战时,特殊年代来了,他受到了诬陷,有人劝他去美国避避风头,可他却坚决拒绝,因为他始终认为自己是中国人。 浩劫过后,66岁的马海德已确诊前列腺癌,但他仿佛重获新生,立刻把全部精力投入到搁置了十年的麻风病防治事业中,他与死神赛跑,向卫生部提出“2000年在中国基本消灭麻风病”的目标。 在马海德看来,比疾病更可怕的是无知和歧视,他逢人就科普,麻风病“可防、可治、不可怕”,用药后很快就不再传染。 为了给麻风病防治筹集资金,马海德拖着病体跑遍了十几个国家,从1985年起,他前后动了八次大手术。 1988年,生命进入倒计时,马海德瘦得只剩一把骨头,却依然坚持飞到美国落实一笔援助经费,回来又马不停蹄地去北戴河开会,最终在会上晕倒。 生命的最后时刻,马海德躺在病床上,心里念叨的还是远在山沟里缺医少药的麻风病人,1988年10月3日,马海德在北京逝世,享年78岁。 按照遗愿,他的骨灰一份撒在延安,一份葬于八宝山,一份回到了美国的故乡,他的妻子苏菲,则拿出了自己全部积蓄,成立了马海德基金会,并代替丈夫,继续奔走在全国各地的麻风病村,将这份深沉的爱延续下去。