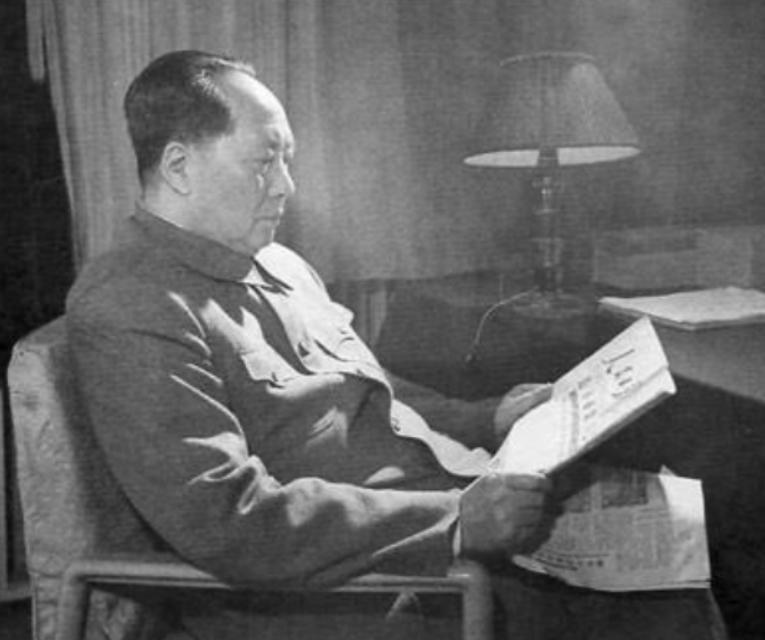

72年李敏怀二胎后,因与丈夫分居两地而苦恼,毛主席:爸爸来安排 、 “爸爸,我怕养不起。”——1972年初夏的一个下午,李敏站在中南海的菊香书屋门口,小声却坚决地说出这句心里话。窗外石榴花正红,她的肚子也已经显怀。 那一年,她三十一岁,丈夫孔令华还在保定38军当副团政委,两地奔波,一月难聚一次。孩子的学费、房租、粮票全压在她一个人肩上,日子算不上拮据,却让人心慌。她不是不想要这个孩子,而是不敢赌第二次人流对身体的伤害。说到底,她想和丈夫真正过日子,而不仅仅是靠书信往来。 毛主席放下手里的文稿,抬头看了女儿一眼,语气柔和却带着不容置疑:“娇娃,该生就生,钱的事别愁,爸爸想办法。”这句“爸爸来安排”背后,其实牵出一段二十多年的父女情,也牵出新中国干部调动制度里的温情与无奈。 时间往前翻十年。1962年秋,李敏第一胎在北京协和医院顺利降生,毛主席听到“母子平安”四字时,用湖南口音打趣:“我七十官升一级啰!”小外孙被取名“继宁”——既寄望家庭安宁,也借用了列宁的“宁”字。那时候,孔令华仍在军事学院学习,夫妻俩住在中南海前院旧房。主席每周都会过来坐坐,婴儿一哭,他比谁都着急;婴儿熟睡,他会悄悄站在窗边看上十分钟,这份外公式的慈爱,让警卫员都说“像换了个人”。 然而,幸福没能停留太久。1963年夏,孔令华毕业分配到保定38军,下达命令的是组织部门,谁也改不了。李敏抱着孩子,坐在一辆平板拖车上离开红墙大院。毛主席送行时只是摆摆手,没再说话,眼眶却湿润。那一刻,李敏才体会到父亲的难处——作为主席,他不能为子女随意开口;作为父亲,他又舍不得女儿远去。 现实很快敲响警钟。两个人异地,两张灶火,开销翻倍。李敏在北京总参翻译室工作,晚饭时常端着搪瓷盆回宿舍,边哄孩子边背俄语单词。信是隔三差五写,但车票贵、批假难,夫妻见面仍旧有限。也正因为这种拉锯,导致她连续两次意外怀孕、二次人流,身体大受影响。到1972年再次怀孕,她已经明确告诉医生“不能再流了”。 于是就有了那天的对话。毛主席思忖片刻,缓缓说道:“分居不是办法。”他随后提笔写了一份短笺交给中央军委办公厅,内容朴素:建议把38军337团副政委孔令华调入北京卫戍区,理由是“家庭困难,需照顾”。这种调动在当时极少见,却又合乎政策里“夫妻团聚”的条款。文件很快得到批复,8月,孔令华正式调京。有人议论,但多数同志理解:“主席给女儿办事,用的是规定内的路子,没越线。” 同年11月,李敏在北京医学院附属医院顺产生下一名女婴。照片寄到中南海,毛主席端详良久,看见杯子上那朵梅花,随口念叨:“高洁,凌寒独放。”思索片刻,他再挑出自己名字里的“东”,两个字连在一起——“东梅”,既是季节,也是品质。秘书会意,赶紧记录。那晚,主席对身边工作人员说:“娃娃们又添了一个,日子有盼头。” 遗憾的是,忙碌与病痛让这位外公始终没能见到小外孙女。1976年9月9日凌晨,李敏接到通知进中南海。走进熟悉的卧室,她扑到床前,呼喊“爸爸”,声音沙哑。白布之下,再无回应。三天后,她跟着首都群众队伍排队瞻仰遗容,心里只有一个念头:孩子们要记得外公。 毛主席去世后,家里客厅一直摆着他生前最喜欢的一张照片,旁边插着松枝与青柏。一串缎带上写着:“永继革命精神——李敏全家敬挽。”孔令华退役后调入总后勤部,终于实现了真正的团聚。每逢9月9日,李敏都会喊上继宁、东梅吃一顿简单的焖面,她常说:“爷爷以前最喜欢北方面食,咱们吃碗面,就是陪他老人家。” 站在今天看去,主席一句“爸爸来安排”,没有惊天动地,却让一个分居家庭重新聚拢,也折射出那个时代对干部家庭的特殊关怀。很多老兵至今还记得,当年在北京卫戍区操场上,那个笑容憨厚的副团政委总爱提到“我岳父是湖南人,口音重,但人很随和”。说者平静,听者心里清楚:随和的背后,是一位父亲对女儿最朴素的疼爱。 故事走到这里,并没有结束。孔东梅长大后走上学术道路,谈及外公,她淡淡一句:“虽然未曾谋面,但名字已把我们紧紧系在一起。”李敏听了只是点头。她懂,一个名字、一句承诺,足以跨越时间,也足以让血脉中的温情薪火相传。