贺子珍去北京后,提出想去毛主席纪念堂,叶子龙坚决不让,为何? “1979年9月6日上午十点,妈妈又提起了那件事:‘敏子,我得去看看你爸爸。’”李敏记得,这句话刚落音,病房的空气就像被一层薄冰罩住,所有人面面相觑。三年前的哀痛还在,她的身体却已大不如前——半身不遂、高血压、心脏病,任何一项都足以让医生皱眉。可贺子珍执意要去天安门东侧那座庄严的纪念堂,这是一种无法劝阻的执念。 得到消息后,叶子龙匆匆赶来。他推开门,先握了握贺子珍的手,又把李敏拉到走廊里,声音压得很低:“不能让她去,受不了刺激怎么办?出了事谁担得起?”这位当年毛主席最信任的机要秘书,几十年铁血岁月里甚少动摇,此刻却表现出罕见的焦虑。表面看,他担心的是一个七旬病人的心血管,深层却牵扯到更长久的情感与责任。 要理解叶子龙的迟疑,得把时间卷轴拉回半个世纪。1927年秋,井冈山茅舍里第一次相遇,20岁的贺子珍领命照顾刚与袁文才谈完的客人——毛泽东。那一年,她的枪法比字还好,毛泽东却给这位“桂圆”起了新名字:“子珍,这字好,留着。”从此,“自珍”成了“子珍”,同时也意味着她与革命、与毛泽东命运捆绑的开始。 很快,枪林弹雨考验了这段情感。黄洋界一战,她骑马冲杀,顶着机枪火舌;盘县空袭,她用身体护住担架上的伤员,17块弹片从此埋进骨肉。毛泽东赶到时泪水含在眼里:“好姑娘,你要挺住。”粗砾的军毯下,两人握手的动作在许多回忆录里只是一句“沉默”,却足够让警卫员记一辈子。那年春荒,能写诗能打仗的男子和能抄文件也能端枪的女子,共同熬过饥饿与追击,一路走到陕北。 遗憾的是,情深不敌历史洪流。延安窑洞里吵得不可开交的两个倔脾气,一个说“你去苏联冷静”,一个真就扔下手绢远行。1937年底,贺子珍离开延安,十年漂泊,直到1947年才回国,家乡已是今夕何夕,兄长牺牲,父母长眠。那段时期,叶子龙是少数知情者——他看着毛泽东把满桌电报扫到地上,又深夜坐在油灯前写信:稿费如果不够,上海那边再想办法。外界无从感知这份牵挂,他却记得清清楚楚。 1959年庐山会议给两人一次仓促的重逢。那晚的警卫工作由叶子龙统筹,他回忆:“主席听到‘子珍来了’,先是沉默,随即吩咐‘去办’。”不到半小时,贺子珍悄悄走进客厅,灯下站着的是曾并肩御敌的人,也是她远行苏联前没来得及再见的丈夫。李敏后来问外婆那一夜谈了什么,贺子珍摇头:“全哭了,来不及说。”时间只给他们短短几十分钟,之后各自散场,再无机会。 1976年9月9日,电台播报毛主席逝世的特号新闻。贺子珍听完,脸上没有剧烈的表情变化,却整整一天滴水未进。李敏赶回上海时,外婆坐在藤椅上捏着那方旧手绢——那是延安分别时留下的唯一信物——指节发白。医生担心她脑供血不足,叶子龙也打来电话:“千万别让子珍激动。”从那时起,他就像一道防线,把一切可能触动她情绪的消息隔离在外。 然而防线终究挡不住愿望。1979年中央批准贺子珍进京治疗,上海虹桥至首都机场的航班上,她望着云层自言自语:“离他近一点,再近一点。”入院第三天就向医护和女儿提出去纪念堂。对她而言,那不仅是告别,更是迟到二十二年的“再见”。叶子龙的反应迅速而强硬,并不奇怪。毛主席遗体一向有严格的保护措施,非家属祭拜需走繁琐审批流程;贺子珍既是毛主席前妻,又是老红军,这层特殊身份在那个年代格外敏感。如果她情绪失控,引起舆论或医疗事故,都不是一句“意外”能解释的。叶子龙深知其中凶险,他既为国家,也为故人守门。 李敏夹在母亲与叶叔叔之间,只能两头点头。好在主管部门最终批准,18日清晨,一辆低调的吉普车把贺子珍悄悄送到天安门广场东侧。入口处,她先对那尊韩白玉坐像轻轻鞠躬,又让摄影师留下合影——花篮绫带写着“战友贺子珍”。随后推门进入遗体瞻仰室。她答应过不流泪,但当玻璃棺里那张熟悉却沉睡的面孔出现时,眼泪还是夺眶而出。护士统计,整个瞻仰过程不足十分钟,却耗尽了她所有力气。回到休息室时,血压计汞柱蹿到220毫米汞柱,医护紧急加药,李敏吓得手一直抖。若没有叶子龙之前的反复提醒与准备,后果真不敢想象。 那么,叶子龙坚决阻拦,核心理由有三。其一,医学风险——外科留下的弹片、脑血管病变、冠心病,任何剧烈情绪都可能导致猝发。其二,政治考量——那几年正值新旧氛围转换,舆论场极其敏感,若前妻在公众视线里失声痛哭,容易被别有用心者做文章。其三,也是叶子龙最私人却最沉重的担忧:他知道贺子珍对毛主席有着常人难以理解的感情,他不想让这份感情以生命为代价。通俗一点讲,他怕她“见了就走了”。 事后回看,叶子龙的预感并非杞人忧天。那一次北京之行后,贺子珍的身体很快走下坡路。1984年4月19日傍晚,她在上海离世。护士记得,她最后的动作是摸了摸枕边折得方方正正的手绢,仿佛还在确认那段旧时光没有走远。消息传到北京,叶子龙默然许久,只说了一句话:“她还是跟主席去了。”

用户11xxx17

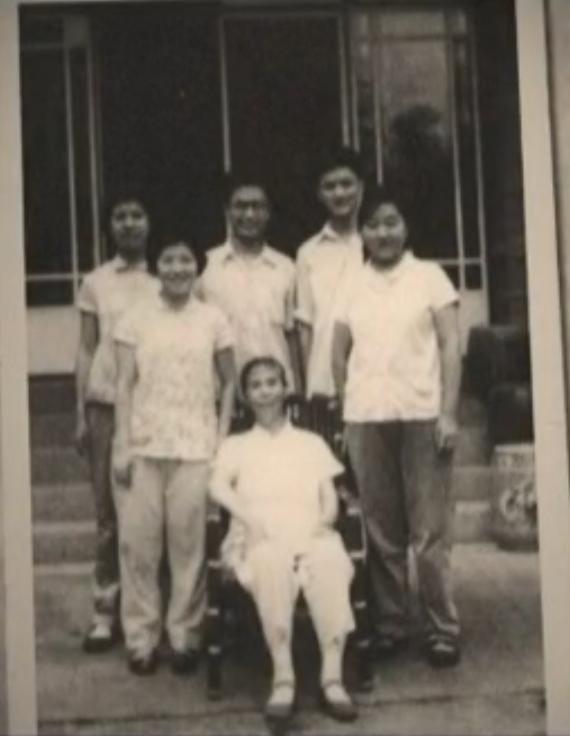

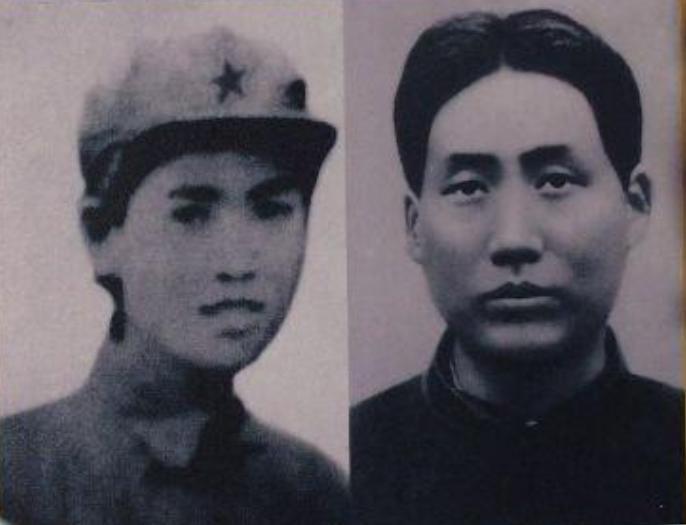

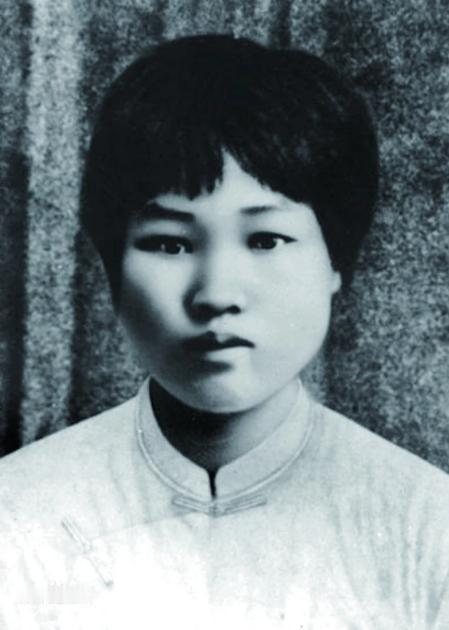

伟人就是伟人,足以流芳百世!