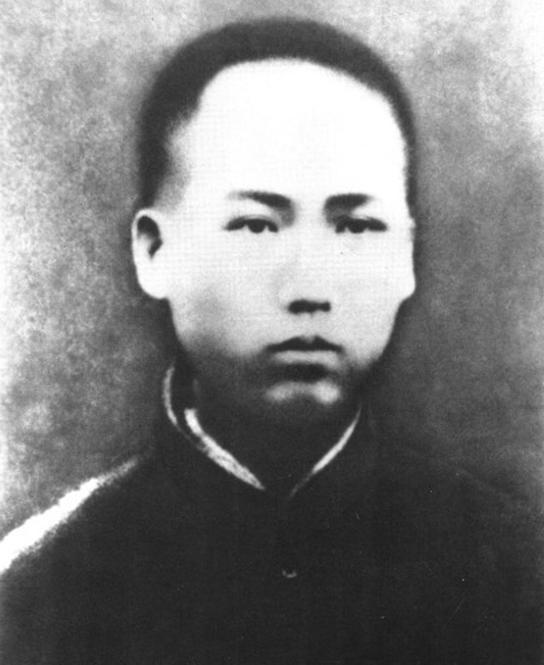

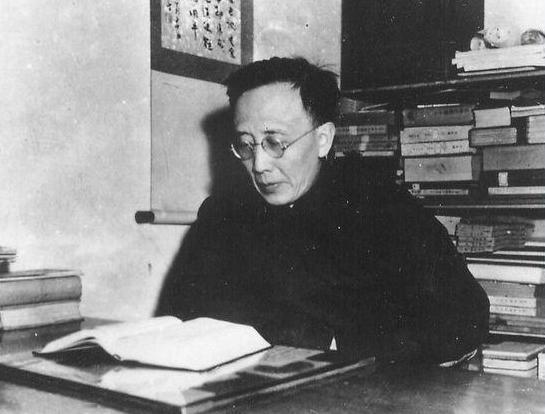

郭沫若和毛主席相交50年,病逝前叮嘱子女:要照毛主席的思想去做 “1926年3月的一天,你就是大名鼎鼎的郭沫若?”毛泽东在广州林伯渠家书房笑问,“正是,久仰久仰!”郭沫若放下茶杯,爽朗回答。两人的手第一次握到一起,这一握,维系了半个世纪。 把时钟拨回更早。毛泽东1893年出生在湘潭农村,岳麓山下的湖风伴着他少年叛逆的性格;郭沫若1892年生于四川乐山,嘉州大佛俯瞰他自由开放的家庭环境。一个在家中跟父亲辩论族规,一个在私塾带头罢课;反骨同根,却各自伸向不同方向——毛泽东醉心哲学与政治,郭沫若沉迷诗歌与考古。正因路径相异,初见面时才格外惺惺相惜。 相识短暂,小别却长。1927年大革命失败后,山河变色。毛泽东隐蔽撤离武汉,转赴湘赣边秋收起义;郭沫若则随周恩来南昌起义,失利后流亡日本,政治立场也从“左”趋向更“左”。在东京,他常在深夜阅读国内战报,剪下有毛泽东名字的报道贴在手账上。曾有朋友劝他安心做学问,他抬头一句:“国破,书写给谁看?”言语不多,却把心迹交了底。 十年逝去,战云密布。1937年被取消通缉后,郭沫若夜渡对马海峡回到上海,从此成了地下党员中的“公开面孔”。周恩来建议他留在国统区做“党的喇叭”,他坦率回答:“我这口号,一定要够响。”于是抗战时期的救亡演讲,常以郭式豪放开场:“今日不救国,明日无诗人!” 1945年的重庆重逢,颇具戏剧味。八年烽火刚熄,毛泽东应邀飞赴谈判,在九龙坡机场刚下舷梯就被郭沫若一把握住。“主席,好久不见。”郭说得简短,却压不住激动。随后几周,两人见面频繁,或于桂园夜谈,或在曾家岩品茶。一次告别,郭沫若递上一块瑞士手表:“主席操劳日久,该有时计。”毛泽东微愣,笑着收下。从那以后,他很少离腕。后来秘书曾悄悄劝换新表,毛摇头:“朋友情分,换不得。” 抗战胜利后局势陡转。郭沫若在国统区笔锋如刀,专挑反共文人下手。《沁园春·雪》一出,国民党报纸连刊“和诗”嘲讽,他立刻写《斧正》予以反击,字字带火。对他来说,替毛泽东护诗就是护路线。 1949年春,毛泽东率队进北平。西苑机场,郭沫若远远看到那身翻领军大衣,想起昔日广州初遇,心头一热。主席看着他笑说:“你瘦了,但精神特别好!”短短一句家常,情义已尽在其中。 建国后,郭沫若被任政务院副总理,又兼中国科学院院长等职,但他不肯丢“诗人”名片。每当收到毛泽东新作,他总会在深夜伏案,反复推敲。1959年庐山会议后,毛泽东寄来《七律·登庐山》《七律·到韶山》,附言:“请沫若兄斧正。”郭看完揣摩良久,改了几处,次日回信:“’热风吹雨洒江天’与前句未谐,试换‘热情挥雨洒山川’如何?”毛泽东收到后高兴地说:“他挑严了,我得再炼。”经过三轮往返,最终版本公布于世。个人看来,那几粒微调,的确让气脉更顺,这也说明主席对老友的信任到了何种程度。 友情也在细节。1960年代毛泽东工作深夜,偶感寂寞,常让人取来郭沫若诗集朗读。读到《蜀道之难·其二》那句“苍生谁救?我辈当先”,主席会不自觉点头。反之,郭沫若草拟科研规划时,遇到群众路线落实难,也总自问:“毛泽东会怎么做?”有时他在会上突然一句“群众是真正的英雄”,竟能当场化解争论。旁人觉得巧妙,他却视为平常。 1976年9月9日凌晨,郭沫若正在医院吸氧,护士递来电文,他低声念完,整个人仿佛失重。医生劝他静卧,他却强撑着写下两首七律,字迹颤抖,墨点飞溅。次日,他仍坚持到人民大会堂吊唁,扶着扶手,一阶一阶往上挪。子女心疼,他摆手道:“这不是礼节,这是交情。” 此后几月,郭沫若身体每况愈下。1978年6月,生命走到尾声,他将儿女唤到床前,语气缓慢却坚定:“毛主席的思想比天高,比海深。你们照着去做,路不会错。我的骨灰别留,撒到大寨,给庄稼添点肥。”说罢微微一笑,似乎看见远处那位老友向他挥手。 回首这段跨越半世纪的友谊,可以发现一句朴素逻辑:共同的理想让两个风格迥异的人并肩,而真诚的欣赏与切磋又让友谊历久弥新。有意思的是,他们之间并无密集通信,也少有声势浩大的仪式,更像是在民族命运的长河中,一次次互相招呼:“我在这儿,你也在这儿,我们继续。”郭沫若的临终嘱托,既是对个人生平的注脚,也是对那份信念的再确认——面对未来,仍需“照毛主席的思想去做”,这或许就是老人留给后人最质朴也最宝贵的遗产。

向前

伟人知人善用。