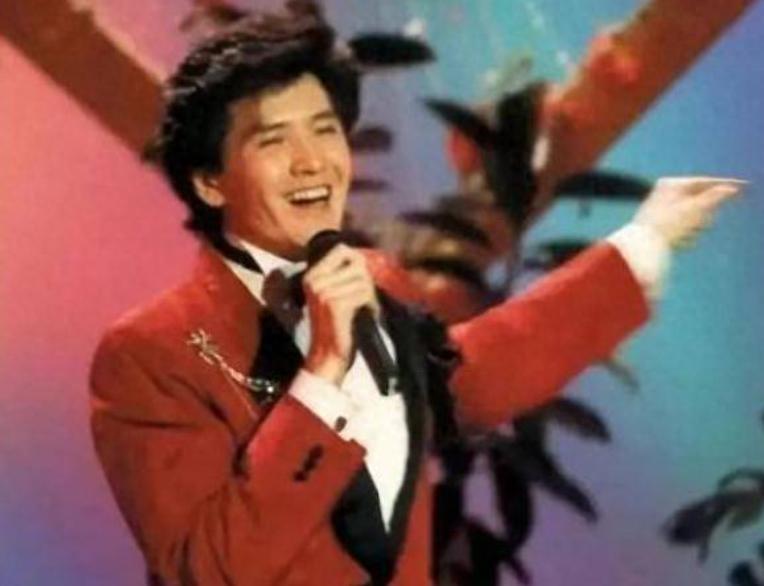

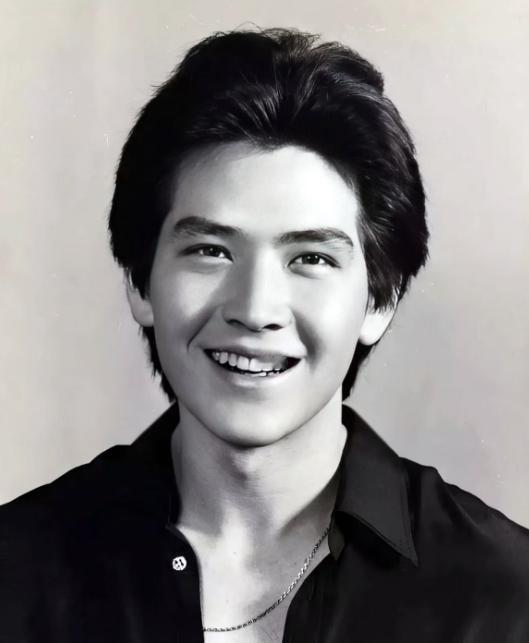

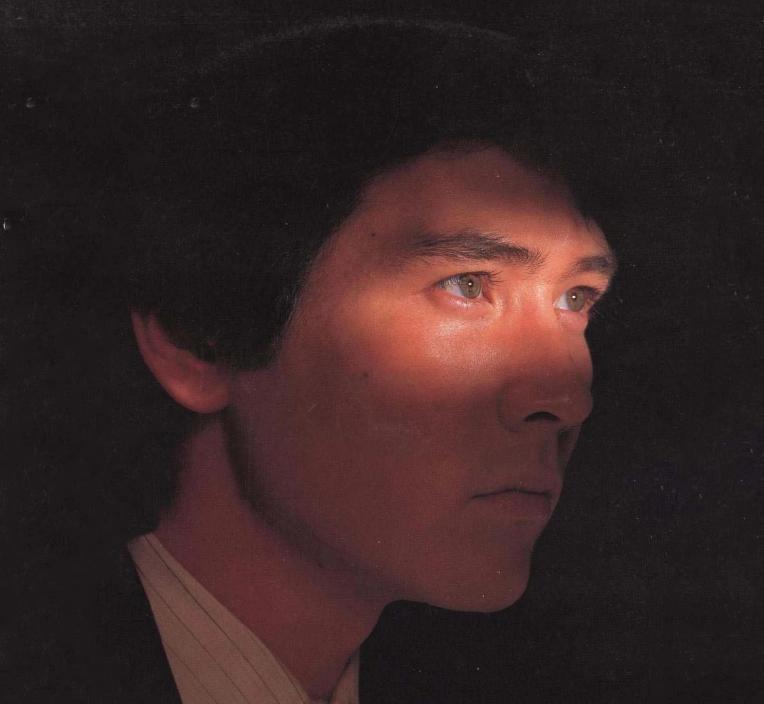

费翔回忆春晚前生平第一次见姥姥:她随时摸我的脸,你是真的吗? “1986年11月的风真刮脸啊——妈,姥姥真的还在门口等吗?”费翔掖了掖围巾,声音里透着紧张。“别磨蹭,她可是一早就出门了。”母亲毕丽娜边说边快步向前。短短几句,像给即将翻开的家族相册打了个铆钉。 车停在崇文门那排灰瓦四合院前时,费翔心跳几乎盖过了发动机声。院门口,一个瘦小却精神的老人攥着手绢,瞪大眼睛不敢眨,好像错过一个瞬间就会失去什么。费翔用近乎本能的大步冲过去,先叫了一声“姥姥”,又不自觉地改口喊“外婆”,声音发飘,仿佛怕惊碎了空气。李梦白——这个听上去像小说角色的老人——没有立刻回答,只是一遍遍抚摸外孙的脸:“你是真的吗?这张脸我怎么越看越像电影里的画报。”她的东北口音温热而生动,让多年漂泊的孩子忽然有了落点。 异国血统、绿眼睛、一米九的身高,这幅“非典型中国外孙”形象,李梦白之前从没想象过。她错过了外孙的襁褓期、学步期、变声期,现在只能粗糙地描摹他成人后的线条。这场迟到二十六年的重逢,叫费翔明白:血脉不是时钟,可以停摆,却永远不会倒转重来。 回溯到七年前,费翔刚满十九,在美国斯坦福的预科医学院磨解剖刀,课间却常跑到戏剧系蹭课。他那时以为自己会穿白大褂,到死解剖台边都离不开福尔马林味。谁料姐姐一张从夏威夷寄来的披头士海报,把他拖进了吉他和聚光灯的磁场。遗憾的是,姐姐在二十五岁那年被癌症带走,临终只留下一句“别把今天当做理所当然”。这句话后来像钉子一样钉在费翔脑子里,每一次抉择都要撞上它才肯停。 1981年,他决定退学返台,第一张专辑《跨越四海的歌》让他在华语乐坛站稳脚跟。短短五年,他出了八张唱片,拿下金唱片认证。然而真正让他彻夜难眠的,是母亲新收到的那封北京家书。折叠良久的旧信纸、发黄的全家福,像一条隐形的路标,把他过往的“南北东西”瞬间连成直线——终点是北京四合院,起点是哈尔滨老宅。 有人说,春晚导演邓在军发现费翔,是看中了他的外形和港台走红潜力。事实上,1986年末央视剧组在广州看他录音的场景,被圈内人形容为“文化合流的试水”:港台偶像的包装,中国北方老人的家国情感,两种元素放在一台面向全国转播的春节晚会上,既冒险又诱人。费翔听完阐述,很少见地沉默。他想到姥姥摸脸时的颤抖,忽然觉得舞台灯光不只是艺术效果,更可能是跨越海峡的信号灯。于是他答应了。 1987年农历除夕,当《故乡的云》的前奏响起,姥姥被剧组特地安置在第一排。她手里那块手绢又湿了,虽然全体观众的目光都被舞台吸走,她却只顾盯着台上那个熟悉又陌生的高个子。歌曲尾声,费翔一句“我第一次见到外婆”,让摄像机抢下了当晚最暖的特写:老人站起身,拍红的双掌捂住胸口,费翔侧身贴上她的面颊,全场掌声像浪潮反复回卷。那一刻,两岸屏幕两头无数观众第一次对“血缘”二字有了具象的温度。 春晚之后,费翔的磁带在内地以“卡车论”计算销量。广告商、剧组、媒体排着队找他,“姥姥牌明星”成了自带话题的符号。然而走红速度太快,也像海浪把人拖向漩涡。费翔曾对朋友开玩笑:“收粉丝信比收水电费还频繁。”笑归笑,他心里清楚,自己真正想要的是舞台的深度而非热度。1989年,他宣布暂别华语流行乐坛,飞往纽约进修音乐剧,给躁动的名气刹了车。 百老汇排练厅里,他重新当了“新人”。台下无数次跌坐、重来,英语咬字、舞步走位,都得从零开始。两年后,他终于以男配身份登上《国王与我》首演名单。谢幕时,他脑中闪过春晚的红幕布与姥姥的泪,忽然意识到,在世界艺术之都,他依旧带着那条跨越海峡的情感脐带。 1997年,香港回归。这是费翔和祖国的第二次深情对望。他在人民大会堂唱《故乡的云》时,观众席上找不到姥姥——老人终究抵不过岁月,前年已离世。费翔特别请求导演,把舞台左侧留一盏独立追光,他说那是给姥姥的位子。主持人没公布这个小细节,但很多现场观众后来都记得那盏“多余”的灯,像一双注视外孙的眼睛。 进入新世纪,他把时间分给音乐剧、影视与旅行。与其说是“跨界”,不如称作“多线索归档”。费翔常讲,东西方文化在他身上就像两条电流,触碰时会冒火花。拍《封神》前,他已过花甲,却依旧决定增肌减脂,理由相当直接:“商王要骑马拉弓,肚子上不能有奶茶味。”他只喝黑咖啡、啃苹果,坚持一年。片场有年轻演员问秘笈,他抬手比划:“没秘笈,只有自尊心。” 电影上映后,国际版字幕全部由他亲自校对。有人好奇他为什么还要亲力亲为,他答:“语言不过是媒介,真正要过去的是故事里的筋骨。”这回答听着像自我营销,却也是他几十年职业迁徙得出的体会。