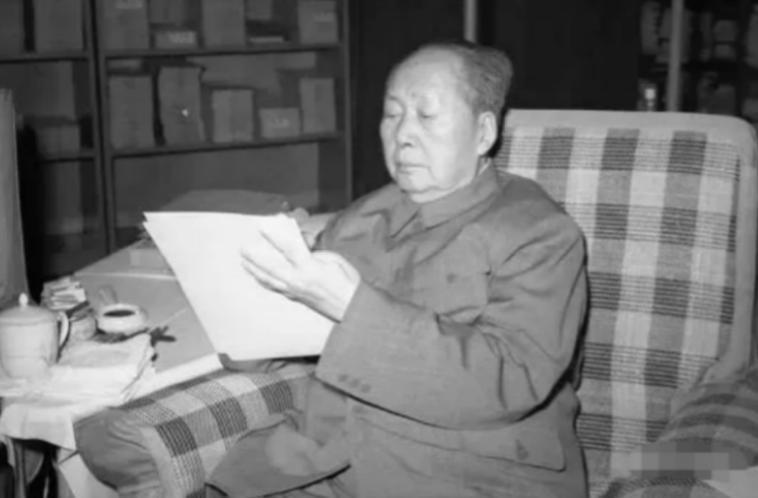

91年江青自杀不久后,李讷吃饭见一人:感谢你替我为我妈妈尽了孝 “周叔叔,这杯酒您一定得喝。”1991年深秋的北京饭店里,五十五岁的李讷双手托着酒杯,目光灼灼地盯着面前两鬓斑白的老人。周福明慌忙起身,杯沿刚触到唇边就听见瓷杯轻碰的脆响,混合着李讷略带哽咽的嗓音:“您替我给爸爸尽了孝。” 这个场景被定格在杨银禄的回忆录里。作为亲历者,他比谁都清楚这声“尽孝”背后沉甸甸的分量。李讷口中的“爸爸”自然是指毛主席,而“妈妈”则是刚在秦城监狱结束生命的江青。历史总是充满戏剧性的巧合——当这对特殊的母女在时代浪潮中载沉载浮时,真正维系着情感纽带的,竟是两位普通的工作人员。 要说李讷与父亲的情分,得从她出生说起。1940年延安窑洞里响起的婴啼,让四十七岁的毛泽东欣喜若狂。这个在战火纷飞中降生的幼女,自小就被父亲带在身边教养。老炊事员至今记得,1947年转战陕北时,七岁的李讷趴在马背上练字,毛泽东扶着女儿的小手在烟盒纸上写“人民”二字,缰绳硌出的红印子三天都没消。 1971年的中秋节格外清冷。李讷抱着襁褓中的儿子蜷缩在五七干校的土炕上,窗外月光如水,却照不亮她眼里的阴霾。离婚判决书揣在兜里已经两个月,她始终没敢告诉父亲。直到卫士张耀祠受命探望,看见屋里半袋发霉的玉米面,这个铁骨铮铮的汉子当场红了眼眶。毛主席得知消息后,连夜让人送去八千块钱,相当于当时普通工人二十年的工资。 “爸爸,我没脸见您。”1974年冬,李讷跪在父亲病榻前泣不成声。毛主席摸索着拭去女儿脸上的泪,白内障严重的双眼已看不清骨肉至亲的面容,掌心传来的温度却比任何话语都滚烫。医疗仪器的嗡鸣声中,父女俩的手足足握了十五分钟,值班护士在记录本上郑重写下:主席今日精神稍振。 说到周福明,就不能不提1959年那个改变命运的冬日。杭州理发厅的周师傅被带到西湖国宾馆时,还以为是给外宾服务。推开门看见正在批阅文件的毛泽东,手里的剃刀差点掉地上。“莫紧张嘛,我脑袋又不会咬人。”主席的湖南腔带着笑意,顺手递过自己的茶杯:“先喝口茶暖暖手。”这把紫砂茶壶后来跟着周福明进了中南海,壶嘴上的豁口是他第一次紧张失手碰的。 给领袖理发是门学问。周福明独创的“悬腕推剪法”能让毛泽东边工作边剃头,银白的发茬落在《人民日报》社论草稿上,像撒了层细盐。1963年精简人员时,主席拍着周福明的肩说:“小周啊,往后这个家就托付给你了。”这句承诺,周福明用十七年光阴来兑现。最难忘1976年元旦夜,主席强撑病体看完《满江红》戏曲片,忽然握住他的手:“当年岳母刺字是‘精忠报国’,我母亲给我刺的是‘孩儿立志出乡关’。”话音未落,两颗泪珠砸在周福明手背上。 杨银禄的经历另有一番曲折。1958年他站岗时撞见主席在菜园子松土,裤腿卷到膝盖,赤脚踩在泥里。“小同志,来搭把手!”毛泽东把锄头塞给他,自己蹲着拔杂草。十年后调任江青秘书时,主席特意嘱咐:“她性子急,你要多担待。”这话杨银禄记了半辈子,即便在秦城监狱接受审查时,仍坚持每天誊抄主席诗词。铁窗外的梧桐叶绿了又黄,宣纸上的《沁园春·雪》抄满了一百二十遍。 李讷的谢酒宴上,两位老人都没提自己的艰辛。周福明忘不了1976年9月11日凌晨,他亲手为主席换上灰色中山装,纽扣系到最上面一颗;杨银禄总梦见1962年那个盛夏,主席握着沾满红薯藤汁液的手说“农民的手最干净”。当李讷举杯致谢时,他们不约而同想起主席常说的一句话:“我们共产党人不是要做官,而是要革命。” 宴席散场时,李讷坚持送两位老人到门口。长安街的秋风卷起落叶,周福明忽然驻足,从内袋掏出个牛皮纸包:“这是主席最后用过的梳子,理完发我偷偷留了三根白发。”李讷颤抖着接过,月光下银丝泛着微弱的光,像穿越时空的星子。杨银禄别过脸去,喉结上下滚动——他衣兜里也藏着片干枯的红薯叶,叶脉间还留着主席的指纹。