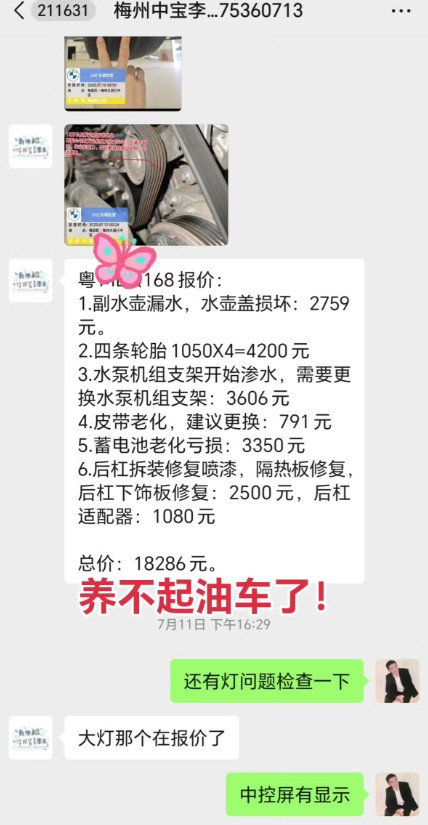

风向又要变了! 国家开始“保油车”了,其原因就是油车产业链庞大,涉及汽修、加油站等多个行业,直接关系大量就业,目前国内3亿多辆汽车中90%仍是燃油车,若过快淘汰可能导致严重的失业问题。 我国燃油车行业已建立了完整的产业链,全国拥有40多万家汽修厂、10.6万座加油站以及密集的零部件产销网络,直接从业人员超过500万,加上相关配套产业,带动就业规模更大。 燃油车维修技术门槛较低、就业吸纳能力强,一个熟练技师就能维持一家小型修理店的运转,这种模式尤其适合中小城镇和农村地区,而新能源汽车维修需要更高技能和专用设备,当前创造的就业机会还不及燃油车体系。 虽然新能源汽车是大势所趋,但要彻底取代燃油车还需时间,目前存在三个现实问题,充电桩在三四线城市和农村覆盖不足,新能源二手车市场不够成熟导致消费者置换犹豫,以及售后维修网点不够完善影响使用便利性。 这些因素导致新能源车目前难以完全承接燃油车的市场功能和就业容量,若强行加速淘汰燃油车,可能造成产业链断层,引发就业市场波动。政策平衡的艺术 国家最新出台的《汽车行业稳增长工作方案》采取两手抓的策略:既要继续推进新能源汽车技术研发和充电桩等配套设施建设,又要稳住传统燃油车市场,通过提高发动机能效标准和优化二手车交易来促进产业升级。 这种渐进式转型既考虑长远技术发展,又兼顾当前就业稳定,从国际经验看,发达国家汽车产业转型通常需要15-20年,重点是对传统从业人员进行技能培训,保持政策连贯性,同时完善产业链配套。 这提醒我们产业转型要把握好节奏,处理好改革与发展的关系,政策明确传递出产业升级要以保障民生为前提,在实现"双碳"目标的同时要完善就业保障机制。 建立职业技能培训体系帮助传统汽修人员转型,完善社会保障网络缓解产业转型冲击,设立产业过渡基金支持中小企业升级,优化区域产业布局防止局部就业市场剧烈波动。 产业政策的制定既要仰望星空,也要脚踏实地,保护好现有就业存量,才能为未来发展积蓄更大能量,这种稳中求进的转型路径,正是中国经济韧性的生动体现。