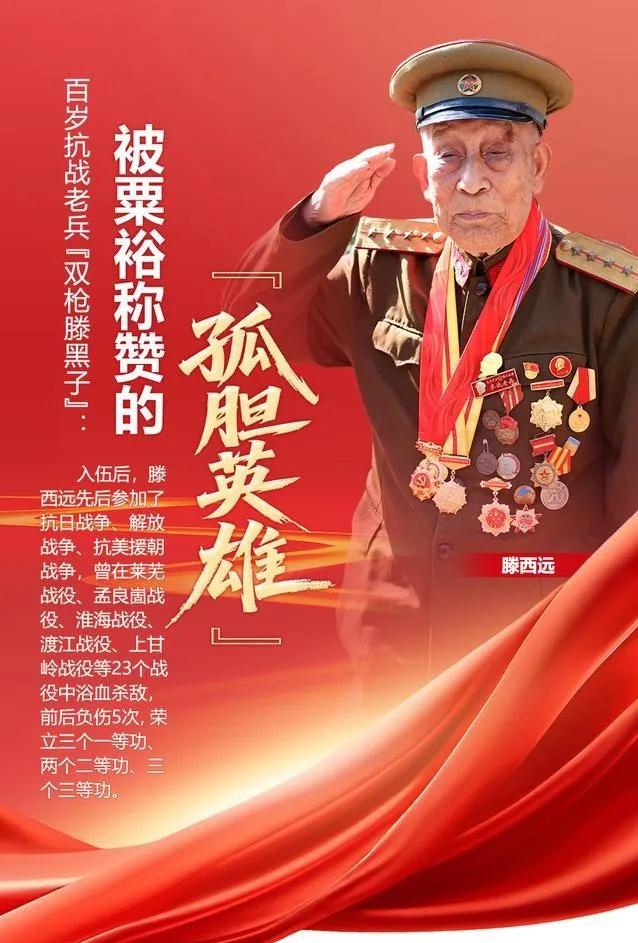

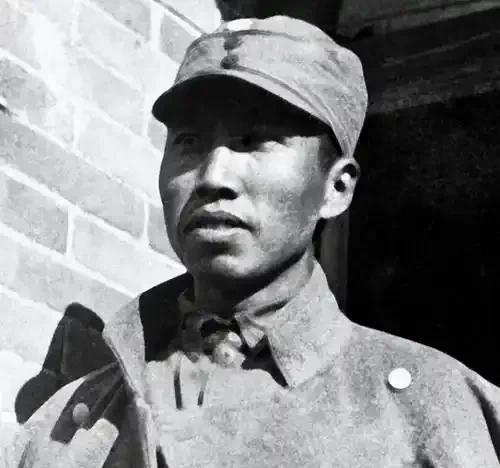

1996年,滕西远私藏两支手枪,民警让他上交,可他却说:“这两支枪,一支是粟裕大将给我的,一支是开国中将给我的,你们要哪支?” 这话乍一听像说书的噱头,可滕西远说的时候,腰板挺得比枪杆子还直。那年他71岁,背已经有些驼了,可说起这两把枪,浑浊的眼睛里突然有了光,像是把几十年前的战火又重新点着了。 要说这两支枪的来历,得从1938年算起。滕西远从小就很苦,出生没多久父母双亡,大哥第一个参军入伍,二哥也参加了革命。受到哥哥们的影响,从小到大,“杀敌卫国”这个念头深深地刻在滕西远心中,13岁正式参军入伍,成为莱东县大队的一员。 1940年杨家横战役,15岁的滕西远趴在泥地里,盯着日军指挥旗手的望远镜反光。当时我军被压制在山沟里,他看准时机,连滚带爬摸上高地,用缴获的三八大盖一枪撂倒了那个举旗的鬼子。 敌人阵脚大乱,我军趁机反攻,一仗下来他竟杀了六个鬼子。战后廖容标司令拍着他的头说:“好小子,比老子当年还狠!”当场解下配枪塞给他——那是把德国造的毛瑟手枪,枪柄上还刻着“杀寇”两个小字。 这第二支枪更传奇。1947年莱芜战役,滕西远所在的华东野战军被国民党军包围。他带着两个新兵守山头,发现敌人摸上来时子弹已经打光了。 他急中生智,把仅有的两颗手榴弹绑在树上,自己躲在石头后面学鸟叫。敌人以为有埋伏,不敢贸然进攻,他趁机鸣枪示警,等大部队赶来反包围了敌人。 粟裕得知后,亲自把缴获的美式柯尔特手枪挂在他脖子上:“这枪给你,下次再给我抓个‘舌头’回来!” 和平年代,他把枪用油纸包着藏在炕洞里,每隔三天就拿出来擦拭,连枪膛里的灰都要用细毛刷一点点扫干净。邻居们都知道滕老汉有宝贝,可谁也没见过他动怒,直到1996年那几个民警上门。 那天派出所所长带着人来,滕西远正在院子里劈柴。听说要缴枪,他把斧头往地上一剁,震得柴堆簌簌掉渣:“当年鬼子的刺刀架在脖子上,我都没松手。 这枪是粟裕司令和廖容标司令给我的,有上级批文!”老伴在屋里急得直抹泪,他却梗着脖子翻出个红绸布包,里面是泛黄的立功证书和当年首长的亲笔信。 民警们面面相觑,他们知道滕西远是战斗英雄,可枪支管理条例摆在那儿。僵持到中午,所长突然接到县武装部的电话。 原来早在1981年,滕西远就因特殊贡献被特批保留枪支,文件上还盖着济南军区的大红章。所长走的时候,滕西远把枪重新包好,对着阳光叹了口气:“老伙计,看来咱们还能多陪几年。” 有人说他老古董,都什么年代了还守着破枪不放。可滕西远不这么想。他常对着墙上的军功章念叨:“这枪不是我的,是那些没回来的弟兄们的。 2020年10月底,滕西远老人虽然已经90多岁了,但依然精神矍铄。2021年是建党百年,滕西远正准备写《淮海战役》。 2024年,滕西远将其中一把枪捐赠给军区。另一把枪,被滕西远用红布里三层外三层包着,珍藏在家中木箱里。 那些经历过战火的老兵心里,这两支枪是他们用命换来的勋章,是永远不能割舍的记忆。你说,当个人情感与国家法律碰撞时,该如何评判这份沉甸甸的坚守? 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。