158亿!比亚迪史上最大收购案

如果说将中国的汽车各大品牌罗列出来的话,比亚迪一定名列前茅。这个成立于1995年的品牌,原本只是一个制造电池的小型公司,直到2003年收购了秦川汽车后,才走上了生产汽车的道路,并在这之后一路高歌猛进,成为了国内家喻户晓的汽车品牌。

2023年,比亚迪的一个“大动作”再次吸引了无数人的目光:

9月27日,比亚迪以158亿人民币、约合22亿美元的价格,收购了捷普集团新加坡子公司位于成都及无锡两地的电子零部件生产业务。这个在比亚迪品牌历史上最大的一场收购案,瞬间引起了无数人的猜测,很多人都在讨论,比亚迪的这一举动,是否代表着未来计划向手机制造业发展?

然而,在收购案尘埃落定后,比亚迪仍旧没有放松对汽车领域的持续深耕。那么,当年这场收购案究竟所谋为何,在未来,比亚迪又有着怎样的规划与目标呢?

一,捷普集团

2023年7月底,比亚迪公司突然爆出了一条“大动作”:比亚迪主公司的代表将和捷普集团新加坡子公司的代表开始接洽,而他们这一轮磋商的目的,是为了完成比亚迪对捷普的高达158亿人民币的收购任务。

实际上,捷普集团,是一家全球知名的美资企业。捷普集团诞生于1966年,总部位于美国佛罗里达州,在全球30多个国家里拥有一百多个各式厂区和将近三十万名员工,主营业务分为两个板块,一方面是电子精密仪器配件的生产制造业务,另一个则是为客户提供并解决设计生产、供应物流等商品服务方面的问题。

由于业务范围较大,捷普集团服务的客户涉及面也非常之广,囊括了汽车、航天、科技、医疗、通信等诸多行业;而与此同时,捷普公司连续几年都位列美国《财富》杂志的“全球500强企业排行榜”榜单中,是个非常有实力的老牌企业。

2004年,捷普集团新加坡子公司在中国无锡创立了捷普电子(无锡)有限公司。这是捷普集团在中国创立的第一家子公司,主要用以制造消费性电子机械部件;

三年后,捷普集团又和中国台湾的绿点科技达成收购协议,并与其合并在无锡创立了捷普绿点精密电子(无锡)有限公司。诚然,从字面上就能看出,这一公司的主营业务范围为精密电子零部件生产,而在当时,公司主要对接的大客户正是全球知名的苹果品牌,而他的生产线上的主要内容,正是负责给iWatch生产手表屏幕当中的部分塑料零部件。

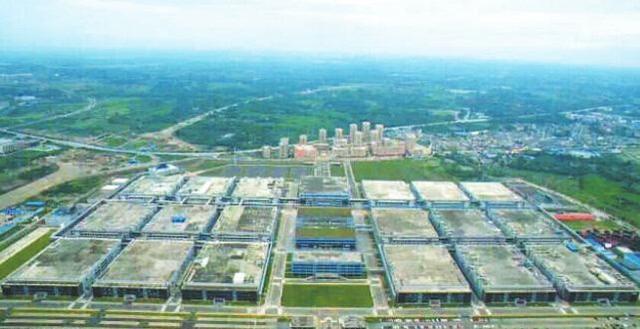

凭借着位于无锡的两家子公司,捷普成功挤进了中国市场。2012年,捷普集团在中国再度发力,于四川成都规划了三期工程,其中厂房占地足足1700余亩——在捷普集团的工程规划当中,捷普成都将成为捷普集团在中国、乃至于全球中面积最大、最为现代化的工厂,它也将承接更多捷普有关精密仪器和电子零部件的生产制造工作。

2022年1月,捷普成都公司以大范围覆盖移动通信、便携设备、网络设施等行业的零部件生产业务,而跻身进了四川省100户大企业集团名单;在当时,很多人都认为,在未来,捷普集团会将亚洲大陆的生产线重心,放在成都和无锡两大厂房之上。

可是,仅仅一年以后,比亚迪就传出了和捷普的并购计划,这让不少人都开始怀疑,比亚迪这个老牌汽车企业,是否要将目光投往手机及通讯设备的市场?

——毕竟,捷普位于无锡和成都的两大厂房,其主营业务都是电子配件的生产制造;而他们目前最大的两个合作客户,正是享誉全球的苹果和华为。因此,比亚迪的这一举动,很难不让人多想……

二,比亚迪的前世今生

2023年8月28日,比亚迪同时在A股和港股发布公告,称其子公司比亚迪电子与捷普新加坡子公司将签署有关框架协议,以158亿人民币收购捷普位于成都和无锡两处的电子生产制造业务;

9月27日,比亚迪再次发布公告,宣布双方已正式签订相关并购协议。同时,比亚迪也在公告中表示,这次收购将拓宽比亚迪在电子生产方面的业务边界,助推比亚迪电子产业新升级,提高市场占有率,提升公司整体竞争力。

158亿人民币,是比亚迪从公司成立至今以来最大的一次并购费用,在此之前,比亚迪的收购案最高也不过才35亿人民币左右;

而实际上,从成立至今,比亚迪的每一次收购,都让他向着“更大更强”不断迈进:

实际上,在最一开始,比亚迪只是一个创立于深圳的小型电池品牌,老板王传福凭借着自主研发能力和低成本的优势,在这之后不断将比亚迪发展、壮大,最终于2002年成功于香港上市,成为了当时国内最大的充电电池制造商之一。

2003年,比亚迪以收购西安秦川汽车77%的股权为起点,正式进军汽车领域。在当时的中国,汽车生产行业需要一张非常严格的“准生证”,因此,汽车生产行业一度竞争非常激烈,秦川汽车由于种种原因,在这场竞争中一度“败下阵来”,也因此机缘巧合地成为了比亚迪打开新市场的“突破口”。

然而,这一次“突破”起初并不为人所看好。在收购秦川汽车的新闻爆出后,比亚迪的股份骤跌20%,这之后,尽管比亚迪在2008年推出了全球首款电混动力汽车,可是销量却始终停滞不前;

直到2013年,王传福还被媒体评价为“年度十大失策人物之一”,连带着比亚迪整个公司都被证券分析师点评为“前景黯淡”,公司所面临的市场考验十分严峻。

转折出现在2017年。在这一年,新能源汽车走上了舞台,随之而来的是人们对电混动力车的关注。与此相应的是,比亚迪数年在新能源汽车上的投入得以“厚积薄发”,品牌终于“乘东风而上”,从e6到秦、唐、宋、元,多款新能源汽车覆盖轿车、SUV等多个汽车领域,成为了当时国内人民群众在购买新能源轿车时的首选品牌;

不仅如此,2021年,比亚迪还宣布了“乘用车出海”计划,开启了其海外市场的销售,并于同一年里以年销59万辆的成绩,冲顶全球新能源汽车销量冠军,就此跻身中国汽车品牌的顶尖位置。

正是因此比亚迪的“一飞冲天”,让许多人开始更为关注这个老牌车企。因此,在2023年9月,比亚迪与捷普正式签署并购协议后,许多人都开始观望比亚迪的后续动作,也纷纷猜测其是否要在手机行业里再“分一杯羹”——

三,机遇与挑战

如今,在完成了对捷普生产线收购案后的比亚迪,仍旧活跃在汽车行业当中:

2024年9月16日,曾经由比亚迪和梅赛德斯奔驰共同创立的汽车企业——腾势,被比亚迪全资收购。这之后,腾势成为了比亚迪旗下的高端新能源汽车品牌,先后推出了Z9GT猎装车、N9SUV等高端新能源汽车,并以此拓展海外市场,成为了新能源汽车这一赛道上的“国际新贵”。

不过,腾势的销售成绩始终不尽如人意。在多款国产新能源车企如理想、蔚来、问界的夹击下,腾势无论是产品技术还是市场定价,都显得不够有竞争力,这也成为了腾势近几年里无法突破的困局。

同样的困局也隐约在比亚迪的身上显现出来。随着国家对于汽车生产市场的放开,新能源汽车市场品牌日益饱和,各种新品牌新势力“层出不穷”,市场竞争愈发激烈,如果始终只局限在新能源汽车这一市场当中耕耘,比亚迪显然无法走得更加长远;

或许,这一困境,也正是比亚迪选择高价收购捷普位于无锡和成都的电子生产线的出发点。在这之后,比亚迪电子也可以借助生产线,进一步扩大其在智能手机、便携设备、智能家居、医疗健康等市场上的占比,同时,电子设备的再研发,也可以侧面辅助比亚迪新能源汽车的产品升级,助力汽车市场“再上一个台阶”。

实际上,除了市场的考验,比亚迪始终面临着技术更新换代越来越快的困境。

早在“电池时代”,比亚迪就以一手“自主研发”而不断走在市场前列;可是,随着进入新能源市场的车企不断变多,新能源汽车中的各项技术迭代速度也在不断加快,而比亚迪想要始终走在市场前列,就必须要始终跟上技术更新的脚步,甚至于要走在创新队伍的最前沿,这对于比亚迪来说,显然又是一个巨大的挑战。

除此之外,比亚迪还面临着一个“隐形的挑战”:

在国际局势动荡不安的当下,一切都充满了未知,贸易摩擦和汇率的波动时时刻刻都在挑战着企业的承受能力。而如何在这样的大背景下保障新能源汽车的生产供应链,又如何能在当前局势中顺利开辟海外新市场,都是比亚迪需要考虑的问题;

而在另一方面,由于汽车属于高端消费品,如何让不同受众选择比亚迪品牌,如何正确把握海外客户需求与自身定位,如何平衡海外群体的喜好,这些问题的背后,都需要比亚迪一次次尝试、总结、积累经验。

从以往的数个车企案例中,不难看出,无论是国内还是海外市场,哪里都充满着机遇,也暗藏着无数挑战与陷阱。比亚迪究竟如何破局,未来又将走向何方,这个问号永远悬挂在比亚迪的品牌之上……

四,结语

从四个轮子的问世,到如今的科技化、现代化的新能源汽车,汽车已经有了百余年的历史。在这当中,有在历史上留下辉煌时刻的汽车品牌,自然也有日薄西山、黯然退场的车企。只能说,这些车企留下了无数宝贵的历史供后人学习,而后人对于车企的经营,又会在未来成为新的案例,为汽车行业的发展带来经验与机遇。

如今,比亚迪通过几轮收购,在不断拓宽自己的市场。未来,比亚迪是否会涉足手机行业,又将创造出怎样的“传奇”,这些都让人拭目以待。我们衷心希望,这些老牌的大国企能够在国际上占据更多的地位,让“国货”走遍世界各地,让中国永远站在腾飞的舞台之上!

参考

《158亿!比亚迪史上最大收购案落定》

《比亚迪“史上最大”并购!158亿元现金收购这家企业重要业务》

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。