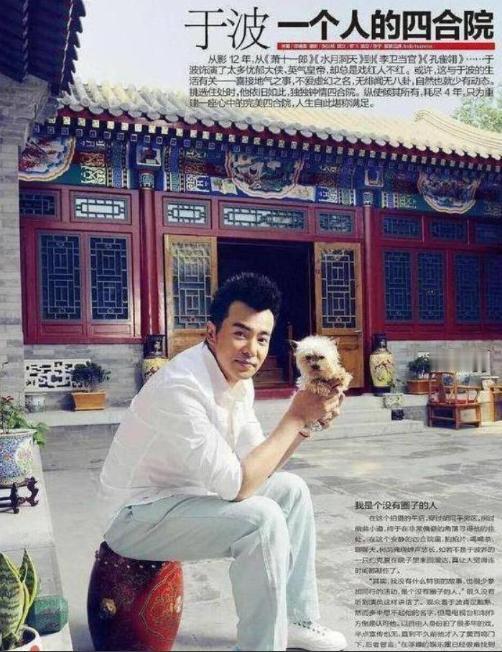

2004年,于波用260万买下雍和宫旁边的两座四合院,几年后,朋友对他说:“我出6个亿,买你一个院。”于波摇了摇头:“我对钱没啥兴趣。” 2015 年北京雍和宫旁,地产商攥着合同找到于波,开口就是 8 亿:“这院子我买了,价格还能谈!” 于波却指着院里的国槐笑了:“这树是我 2005 年亲手栽的,鸽子每天早上都等我喂,这些换不了钱。” 谁能想到,11 年前的 2004 年,他刚凭《水月洞天》火遍全国,同行都把钱砸进名车豪宅时,他却花 260 万,买下了两座漏雨、门窗斑驳的破旧四合院。 朋友撞见他蹲在院子里捡碎瓦,直摇头:“你这是做亏本买卖!” 他没辩解,只把设计图揣进怀里 , 图上标着每根梁柱的年代,连窗棂雕花的样式都查了古籍。 接下来四年,他活成了 “四合院学徒”。 2006 年签约公司突然倒闭,戏约断了档,他就接小角色、跑龙套,赚的钱第一时间给老匠人结工资。 为了凑齐修缮木料,他跑遍北京城郊的老木料厂,终于找到和院子同期的榆木,连院里的排水系统,都按清代四合院的结构重设,就怕破坏原来的格局。 有次邻居路过,看见他踩着梯子补屋檐,忍不住问:“这么折腾值吗?” 他擦了擦汗:“这些砖瓦里有老北京的日子,不能让它们没了。” 2008 年院子修好那天,他在廊下挂了个鸟笼,傍晚就有邻居大爷端着茶来坐 ,后来这里成了街坊的 “聚集地”:早晨有人在院里散步,午后孩子追着鸽子跑,夜里灯光映着窗棂,满是烟火气。 随着北京四合院越来越少,2012 年就有地产商找上门,出价 1 亿,于波没同意,2015 年那波高价潮里,8 亿的报价让圈里人咋舌,他还是拒绝。 有人说他傻,他却指着抽屉里的修复笔记:“你看这页,2007 年冬天补墙面,老匠人教我按‘三灰五麻’的古法来,这些时间和心思,比钱金贵。” 如今再提那两座四合院,外界算的是数亿市值,于波记的却是细节:哪块砖是 2006 年换的,哪扇窗是老匠人花三个月刻的,甚至鸽子每年春天会在哪个角落筑巢。 他没宣扬过自己的坚守,但院子里每天回响的脚步声、邻里间的笑声,早已说明一切 ,有些选择从来不是为了利益,而是为了守住一段生活、一份文化,这份守护,比 8 亿更珍贵。 对此,你还有什么看法呢?