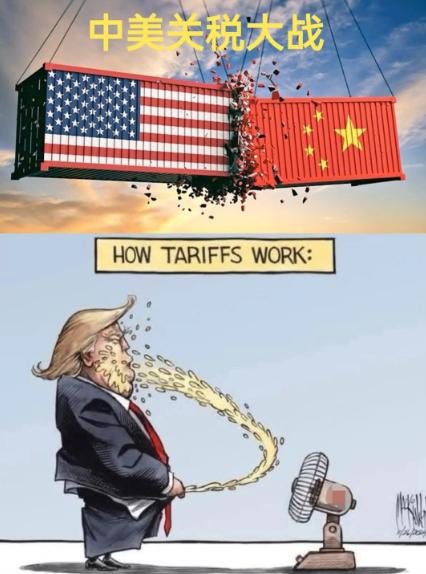

自从中国对美国船只进行收取特别港务费以来,从美国到中国的货物到中国港口的美国船只,为了逃避停靠特别港务费,他们有了新办法。真是上有政策,下有对策。 中国对美国船只收取特别港务费的政策从2025年10月14日正式落地,这份《对美船舶收取船舶特别港务费实施办法》把收费范围划得明明白白。 不管是美国企业拥有的、运营的,还是参股25%以上的,哪怕只是挂着美国旗、在美国建造的船舶,只要靠泊中国港口,都得按标准交钱,而且费用还会逐年涨,从最初的每净吨400元一路涨到2028年的1120元,一艘20万吨级的散货船停靠一次,光这笔费用就能吞掉船公司小半季度的利润。 这政策一出来,美国船公司的财务部门估计头都大了,毕竟真金白银往外掏谁都心疼,没过多久就琢磨出了一堆规避的法子,还真应了那句“上有政策,下有对策”。 最先撞枪口的是美国美森航运的“曼努凯”号集装箱货轮,这船挂着美国旗,又是美国企业直接运营,既不是中国建造也不是空载来修船,刚好踩中了所有收费条件,政策生效当天就在宁波港被收了446万元人民币,成了业内公认的首个“冤大头”案例。 这一笔罚款把其他船公司吓得赶紧行动,最直接也最管用的招就是“绕路中转”,把原本直航中国的航线拆成两段,先把货物运到第三国港口,再换艘没有“美国元素”的船转往中国,这样一来,挂着美国旗的母船根本不用靠泊中国港口,自然就不用交那笔高额费用。 丹麦马士基和德国赫伯罗特这两家航运巨头最先这么操作,直接把原本要停靠宁波港的美国旗船舶改道去了韩国釜山港。 比如从美国长滩港出发的货物,先由美国籍船舶运到釜山,在这里把集装箱卸下来,再转装到马士基旗下的新加坡籍或韩国籍船舶上,这些船舶既不挂美国旗,股权结构里也没有美国资本的影子,完美避开了收费条件,再运往上海、宁波这些中国港口时就一分钱特别港务费都不用交。 釜山港本来就是全球第二大转运港,2023年的中转箱量就有1241万标箱,刚好有承接这些中转货物的基础,加上韩国还计划投资712亿元扩建釜山港,要打造全球前三的港口,这下算是捡了个现成的生意,估计港口运营方偷着乐呢。 这种中转操作看着麻烦,算笔账就知道有多划算,根据《劳氏日报》的测算,一艘3.5万吨的汽车运输船要是直接停靠中国港口,单次费用就得几百万美元,更别说那些20万吨级的大型散货船了。 而从釜山中转虽然多了一次装卸和短程运输的成本,但釜山港的服务价格本身就是市场价的80%-90%,再加上中国主要港口的在泊停时平均只有0.91天,中转衔接效率足够高,整体成本比交特别港务费低得多,船公司的算盘打得隔着太平洋都能听见。 数据也能说明问题,政策实施头一个月,上海港接收的来自美国的货物量没降多少,但直接靠泊的美国籍船舶数量同比下降了35%,这些货物大多都是通过釜山、新加坡等中转港过来的。 除了绕路中转,还有些船公司玩起了“股权腾挪”的把戏,政策里明确说了,美国企业间接持有25%以上股权的船舶也要收费,于是太平洋航运这类有美国资本背景的公司就动了心思,通过调整董事会结构、转让部分股权的方式,把美国资本的持股比例降到25%以下,或者让美国籍董事辞职,从法律层面摘掉“美国相关船舶”的帽子。 这种操作虽然得花点功夫做股权变更,但一旦成功,所有中国港口的航次都能豁免费用,长期来看比每次中转更省心,算是釜底抽薪的办法。 还有些更灵活的小技巧,比如利用政策里的豁免条款,办法里说中国建造的船舶可以免交费用,有些美国船公司就开始跟中国船厂合作,订造新船时特意保留美国运营权但明确是中国建造,这样既能继续做中美航线生意,又能享受豁免。 不过这种办法周期长,毕竟造船不是一朝一夕的事,只能算是长期策略,远不如中转来得立竿见影。 这些规避手段其实也暴露了贸易博弈里的小门道,美国当初借着301调查搞对华海运限制,想逼航运业脱离中国,没想到中国的反制政策一出来,船公司反而用更灵活的方式保住了生意,只是把物流链条拉长了一点。 釜山港这些中转港倒是成了意外受益者,原本还在跟上海港抢国际中转生意,这下靠着美国船公司的“避费需求”多了不少业务量。 不过话说回来,这些办法也不是完美无缺,中转次数多了难免增加货损风险,要是遇到釜山港旺季拥堵,耽误的交货时间可能比省下的费用更值钱,但船公司显然已经算过这笔账,不然也不会扎堆这么干。 说到底,航运业本来就是跟着政策走的灵活行业,只要有明确的规则,总能找到合规的空子可钻。 中国的特别港务费是为了反制美国的不合理限制,而美国船公司的这些操作算是在规则内求生存,毕竟谁也不想在贸易摩擦里真的吃亏。 这种“政策追着对策跑”的戏码,其实也是全球供应链在博弈中不断调整的缩影,只要生意还得做,办法总比困难多。