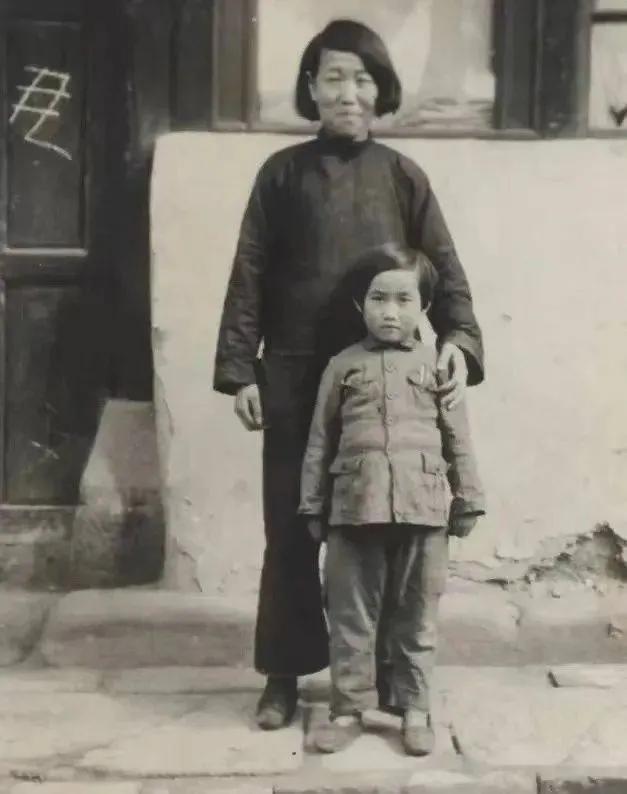

1956年,毛主席在怀仁堂看戏,突然停下来问周恩来一句:“恩来,刘嫂子在哪?”在场的人都愣住了,毛主席口中的刘嫂子是刘志丹的妻子同桂荣。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1956年的冬天,中南海怀仁堂里正上演着一出京剧,锣鼓铿锵,唱腔高亢,台下的毛主席坐在前排,神情专注。 戏到紧要处,他忽然转过头,目光停在周恩来身上,语声低而清晰地问了一句:“恩来,刘嫂子在哪?”这一声问话让四周顿时安静下来,观众面面相觑,似乎都在揣测,这个称呼背后藏着怎样的故事。 “刘嫂子”是同桂荣,刘志丹的妻子,刘志丹是西北革命根据地的创建人之一,高级将领,战斗生涯短暂而辉煌。 同桂荣的名字并不常见于史书,但她的身影却一直存在于那些战火纷飞的岁月里,她不是站在战场上的指挥员,却在最艰苦的地方,为革命队伍送去最踏实的支撑。 1905年,同桂荣出生在陕西保安县一个贫困农家,她刚出生时,母亲担心养不活,动过狠心丢弃,是父亲拦下才保住了她的性命,家境贫寒,她很小就学会下地干活,打柴、担水、喂牲口,什么都能做。 村里姑娘多裹小脚,她不愿意受那份罪,更听过有人因为裹脚逃不掉命丧火海的故事,于是总想方设法拆掉缠在脚上的布带,她的性子倔,也有一股不服输的劲。 七岁时,祖父做主,把她许配给了刘志丹,1921年,她和只见过一面的未婚夫正式成婚,那一年,她不会写字,连自己的名字都说不清楚。 丈夫教她认字,在油灯下耐心地一笔笔写下“同桂荣”,说的是要一生同甘共苦,婚后几年,刘志丹在外奔走,她在家操持农活,也慢慢接触到革命的事。 丈夫带回来的伤员,她会想办法照料,还去山上采药,传信、放哨、掩护,都是她默默承担的工作。 陕北的冬天刺骨寒冷,1934年毛主席到达这里时,脚上的布鞋已经破了,脚趾冻得发紫,没人注意这些细节,同桂荣却看在眼里,她在后勤队里管伙食,悄悄找来棉花和白布,连夜赶制了一双厚棉鞋。 做好后托刘志丹带过去,毛主席穿上,脚上立刻暖和起来,从那以后,他经常穿着这双鞋下乡、开会,直到鞋头被火烤破,她又赶做一双新的送去,她做的不是给领导的礼物,而是一个看到别人受冷就想帮的本能。 1935年,她得知刘志丹在瓦窑堡被关押,没有罪名,也没人愿意多说一句,她抱着年幼的女儿连夜赶去打探情况,想尽办法把一份材料送到中央。 毛主席看过后亲自调查,查清只是地方矛盾引发的误会,很快下令释放,几天后,她在食堂排队时被叫走,直接送到了刘志丹的营地,两人重逢时,没有旁观者,只有久别重逢的眼神。 1936年三月,刘志丹在东征山西的战场上牺牲,中央担心她承受不住,消息迟了十天才告诉她,她坚持要去送行,被抬到墓前,扶着棺木站了很久才晕倒。 醒来后,她继续投入工作,那年冬天,贺子珍临盆,风雪封山,医生赶不过来,毛主席派人去找她,她沉着接生,母女平安,营地里的人从此亲切地叫她“刘嫂子”,这个称呼里有信赖,也有敬重。 此后她一直留在队伍里,照顾伤员,抚养烈士遗孤,很多红军干部的孩子都在她的怀里长大,她自己的一双手,缝出了无数双布鞋,熬过一锅锅粥。 解放后,她选择回到地方做幼儿教育,把孩子们当成亲生的对待,布票、粮票都舍得给孩子用,自己宁可过得简陋,有孩子生病,她背着去医院;孩子饿了,她先让孩子吃饱。 新中国成立后,中央多次邀请她进北京,国庆宴会上,有孩子跑来叫她“刘妈妈”,让她忍不住红了眼。 她一生没有再嫁,不要特殊待遇,穿旧衣,住老屋,1999年,她在西安去世,很多人从各地寄来悼念信件,送行的有老战士、有她带过的孩子,也有晚辈干部。 怀仁堂那一年的问话,不是随口一句,而是多年情谊的自然流露,毛主席记得的不只是棉鞋的温暖,还有那个总能在紧要关头顶上去的身影,周恩来、朱德听到,也会心地点头。 那份温度,早已织进了他们共同的记忆里,历史上有许多名字光耀千秋,也有像同桂荣这样,在风雪中为队伍添一把火、在困苦里为别人留一碗饭的人。 她的名字或许不在教科书的篇章,却留在很多人的心里,像那双棉鞋一样,沉默、结实、暖到骨子里。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:延安市人民政府——同桂荣:平凡而伟大的陕北妇女