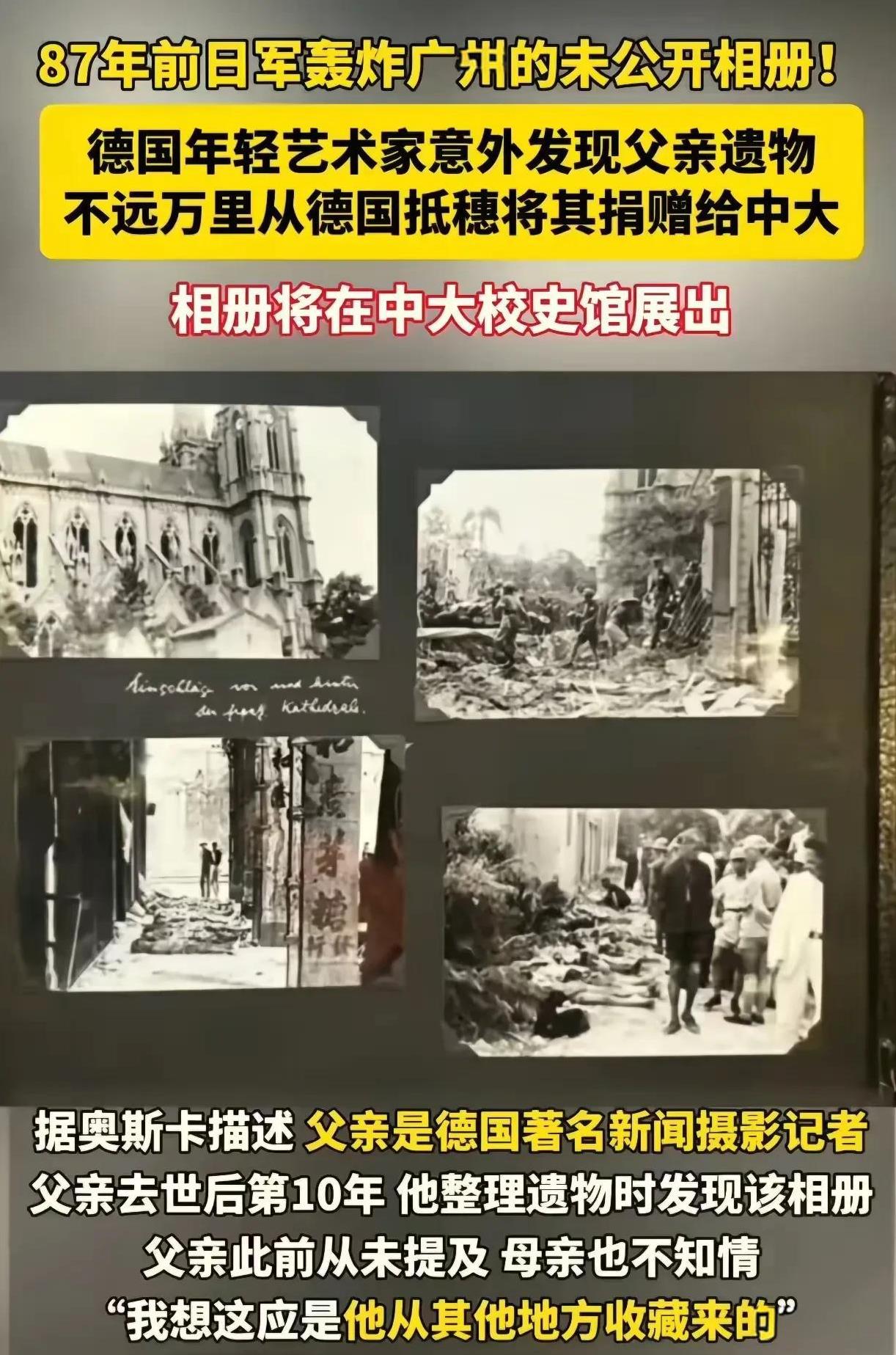

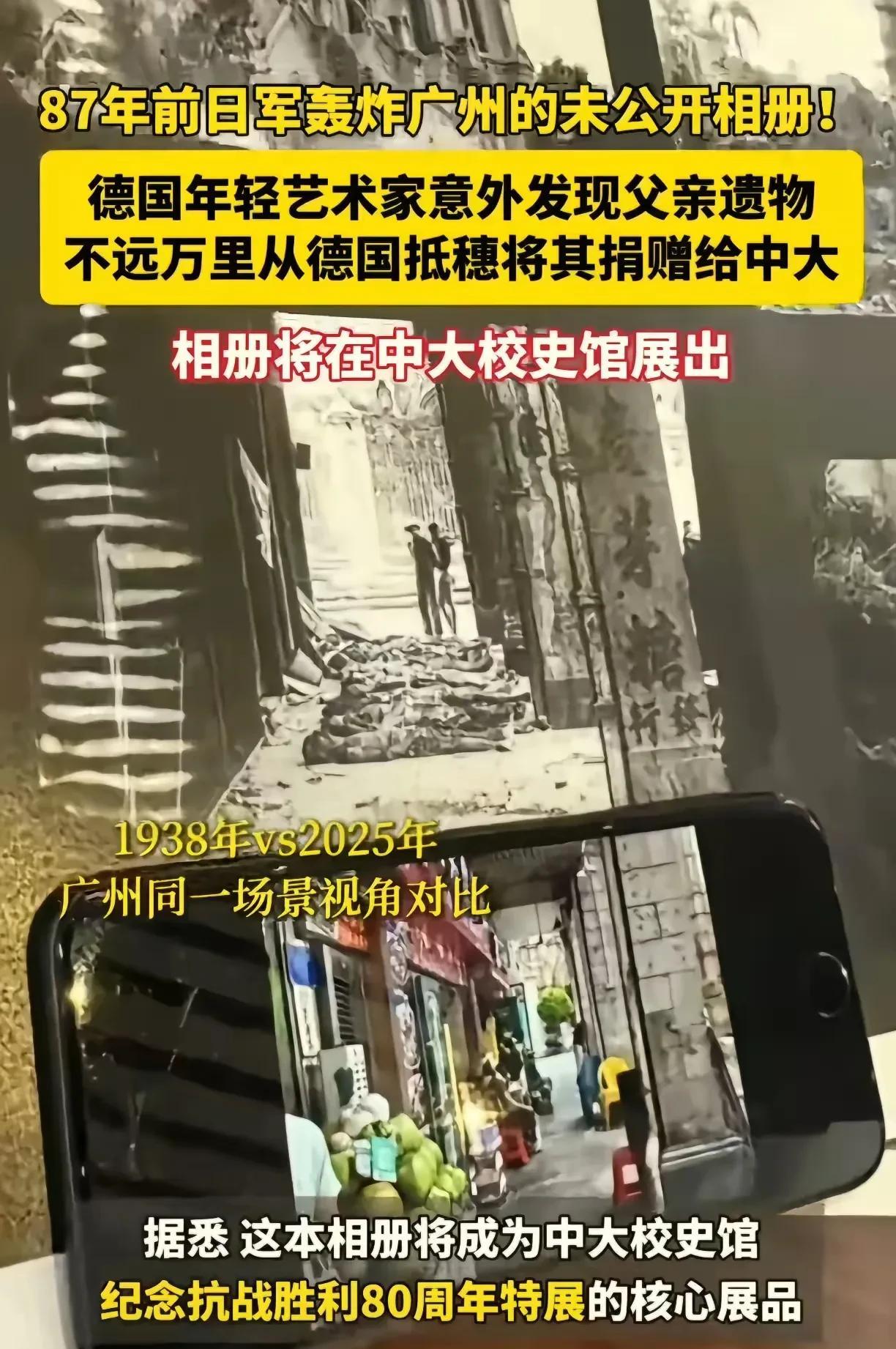

又一个马库斯来了!一位德国艺术家奥斯卡意外发现了父亲的遗物,是一本里面有着360多张照片的相册,记录着日本当年轰炸广州的惨痛历史,他父亲是一个著名的新闻记者,这些照片可能是他收集的连妻子都不知道,奥斯卡不远万里从德国来到中国广州把相册捐给了中大,相册将在中大校史馆作为抗战80周年的核心展品公示给民众! 奥斯卡·莱贝克站在中山大学锡昌堂的窗前,窗外细雨如丝,他凝视着手中泛黄的相册,指尖轻轻摩挲着封面上那张粉红色的德文便条——“日本对广州的轰炸,1938年10月22-26日”。这些照片在地下室尘封了87年,直到他整理父亲遗物时才重见天光。那一刻,他仿佛听见了历史的呜咽。 照片里的广州满目疮痍——日军军车碾过破碎的骑楼,孩童蜷缩在废墟旁,珠江岸边浓烟滚滚。1938年10月21日,广州沦陷,而相册记录的是陷落后的第五天。这些影像不是冷冰冰的史料,而是一个个被战争撕裂的生命瞬间。奥斯卡说:“第一次看到它们,我浑身发冷。” 奥斯卡没有让这些照片继续沉睡。他找到中山大学的博士后吴嘉豪,两人联手广东革命历史博物馆的专家,像侦探一样破解德文标注的街道名——那些根据粤语发音拼写的陌生词汇,最终指向了沙面、一德路、黄沙火车站……每一张照片都是历史坐标,标记着这座城市的伤痕。 2025年7月,奥斯卡飞越半个地球,亲手将相册交给中山大学。校史馆馆长吴重庆说:“这是抗战记忆的珍贵拼图。”相册被命名为《废墟中的广州》,将成为中大纪念抗战胜利80周年特展的核心展品。那些黑白影像将与今日广州的繁华并置,让观众直面战争的残酷与和平的可贵。 奥斯卡带着相机重走照片中的地点。在圣心大教堂前,他按下快门——同一视角,1938年是断壁残垣,2025年却是熙攘的骑楼街,红招牌下堆着绿色椰青,老人摇着蒲扇喝茶。这场跨越87年的“时空对话”,让他真正理解了何为“重生”。 “在欧洲,很少人知道日本在亚洲的暴行。”奥斯卡坦言。这趟旅程不仅是捐赠,更是一次历史教育。他用艺术家的敏感捕捉战争与和平的对比,镜头下的广州既古老又年轻,伤痕已愈合,但记忆必须鲜活。 中山大学曾是抗战时期的“文化堡垒”,师生西迁坪石坚持教学。如今,《坪石先生》电影剧组也重返校园,用胶片致敬那段烽火育人的历史。奥斯卡的相册与这部电影,像两条交织的线索,共同编织出一幅完整的抗战图景。 历史从不沉默,它只是等待被唤醒。奥斯卡的相册是一把钥匙,打开了1938年的广州记忆。当我们凝视那些废墟中的面孔,看到的不仅是伤痛,更是一个民族在绝境中的坚韧。这份记忆,值得我们用最庄重的方式传承。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

![一眼假,北境会有这技术[抠鼻]?](http://image.uczzd.cn/15953882336961718323.jpg?id=0)