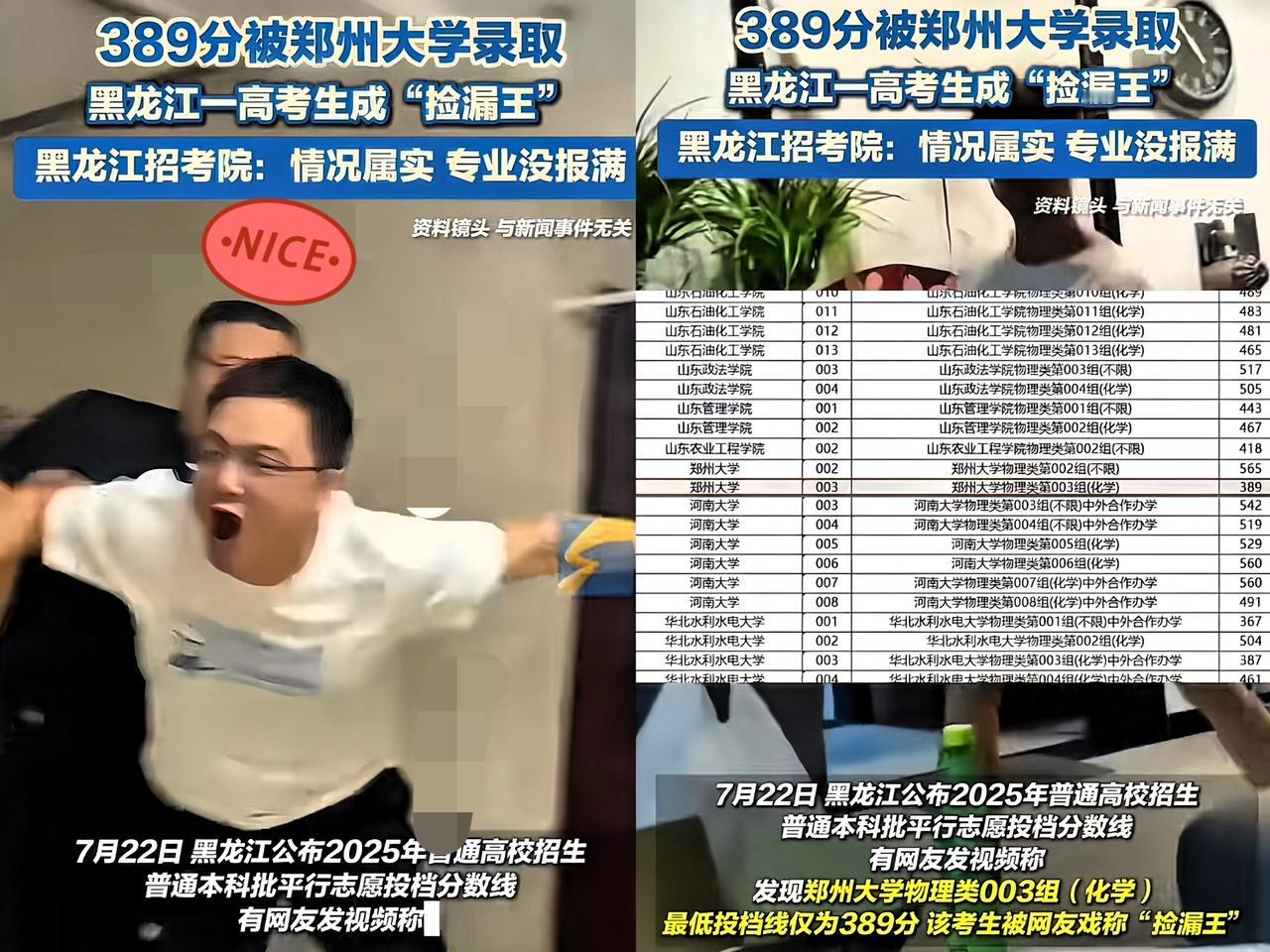

贵州16名考了600多分的孩子,填报厦门大学时,系统里没写“分校”,只写着“厦门大学”,但录上了才发现,要去马来西亚分校上学,无奈上不了,只能被迫集体复读。 每年高考志愿填报季,总会有些意料之外的故事。 今年夏天,贵州和黑龙江的两群考生,就因为志愿填报里的"信息"二字,走出了截然不同的人生岔路。 先说贵州的16个孩子。 他们都是600多分的高分考生,填报志愿时选了"厦门大学"。 在当地的志愿填报系统里,他们选的专业后面,办学地点一栏没写别的,就只是"厦门大学"。 直到7月下旬,收到录取短信说"已录取厦门大学",他们才从网上的帖子里发现不对劲,自己被分到了厦门大学马来西亚分校。 这可不是小事。 国内厦大一年学费就几千块,马来西亚分校光学费就差不多4万,加上住宿、手续费,一年至少得5万,算上生活费更是奔着10万去了。 这些孩子大多来自农村,家里根本拿不出这么多钱。 更让他们憋屈的是,他们的分数比马来西亚分校往年的录取线高出好几十分,要是早知道是分校,说什么也不会报。 他们去找贵州招生考试院,对方说流程没问题,是他们自己报了分校。 问厦门大学,学校也只有两个选择:去分校,或者复读。 有人翻出其他省份的志愿系统,发现人家都明明白白标着"马来西亚分校",就贵州的系统没标。 等他们想退档补录时,时间早就过了,最后只能咬着牙决定复读。 差不多同一时间,黑龙江的一位考生却因为志愿填报成了"网红"。 他考了389分,只比当地一本线高29分,却被郑州大学的物理类专业组录取了。 要知道,郑州大学同一年在黑龙江的其他专业组,录取线最高到了565分,这个389分比人家低了176分,还是近5年该校在黑龙江的最低分。 为啥能录上?因为这个专业组包含了物理学、化学、机械等18个专业,计划招133人,结果报的人太少,最后只能按最低投档线录。 这些专业大多是基础学科或传统工科,考生担心不好找工作,都绕着走,反倒给了这位考生机会。 同样是和"预期"不符的录取,两群考生的境遇天差地别。 有人说这都是"捡漏",可细究起来完全不是一回事。 贵州的考生是被信息误导,他们的分数本可以上更好的国内院校,却因为系统没标清楚,差点被逼上经济绝路。 黑龙江的考生则是利用了专业冷热不均的规则,用不算高的分数拿到了名校入场券。 这背后,其实是志愿填报里信息传递的大问题。 志愿填报的信息,本该是考生和学校之间的桥梁,可现在这桥常出毛病。 贵州的系统偏偏漏了"分校"两个字,其他省份都有的标注,到了这里就没了。 郑州大学把冷门专业打包成一个组,看似给了考生选择权,实则因为信息不对称,让不少人不敢碰,反而留下了"空子"。 更麻烦的是,不同考生获取信息的能力不一样。 贵州那些农村孩子,可能没条件仔细研究厚厚的志愿书,只能盯着系统上的文字看。 而能抓住"捡漏"机会的考生,往往得花功夫分析往年数据、专业冷热。这种信息获取上的差距,慢慢变成了教育选择上的差距。 还有个绕不开的点是"成本"。 厦门大学马来西亚分校的高额费用,把农村考生拦在门外,他们的分数明明够格享受优质教育,却因为家里没钱,只能放弃或复读。 而黑龙江那位考生就算进了冷门专业,至少不用为学费发愁,郑州大学作为双一流高校,还能提供不错的平台。 经济条件不同,面对"意外录取"的底气也完全不同。 说到底,志愿填报不该是一场赌运气的游戏。 系统得把该标的都标清楚,分校、学费、办学地点,一个都不能少。 学校在设置专业组时,也该多考虑考生的顾虑,别把冷门专业简单打包。 考试院更得负起责任,系统改了什么、有哪些注意事项,得提前说清楚,不能等出了问题再甩锅。 对于考生来说,盯着系统填志愿时,多翻一翻官方的招生目录总没错。 毕竟,志愿填报里的每一个字,都可能牵着未来好几年的路。

评论列表