声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,意在科普健康知识请知悉;如有身体不适请咨询专业医生。

谁能想到,一块看起来干干净净、冰凉爽口的西瓜,竟然能把人送进急诊室。夏天嘛,吃块西瓜解暑,是再正常不过的事了。可偏偏就是这块“看起来没毛病”的隔夜西瓜,成了健康的隐形杀手。即使削了皮、切了层、用保鲜膜包得严严实实,还是没逃过“中招”的命运。

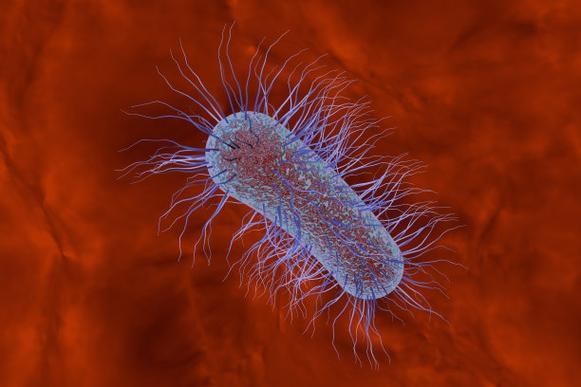

很多人第一反应是:真有那么严重?不就是隔夜水果嘛!可你知道吗?西瓜这种高含水、高糖分的食物,简直是细菌的天堂。

更让人头皮发麻的是,它“看不出来”。没有发臭、没有变色、甚至尝起来还挺甜,但就是能悄无声息地让你肠胃翻江倒海。你以为你在吃西瓜,其实是在吃“孵化器”。

问题到底出在哪儿?为什么即使我们做足了“防护措施”,还是防不住它的“暗箭”?今天咱就来说说,这块“隔夜西瓜”的前世今生,背后的健康风险,远比你以为的要大得多。

先明确一点,食物中毒不是“过期”才会发生的事。它更像是一场“细菌的战争”,只不过战场在你肚子里。

西瓜切开后,糖分迅速暴露在空气中,成为细菌的“自助餐”。尤其是夏天,室温高、湿度大,细菌繁殖速度快得惊人。有研究表明,室温下4小时内,细菌数量可能翻倍增长。

即使你用保鲜膜包好放进冰箱?也只是延缓了细菌的“进攻速度”,而非彻底阻止。

再说削皮和切层的“自救操作”。很多人觉得,把表层削掉就能把细菌刮走,这其实是一个很常见的误区。

细菌不是只在表面“蹦迪”,它们早就“潜入内部”。西瓜的结构松软,含水量高,细菌一旦通过刀口进入内部组织,就像“进水的海绵”一样,藏得密不透风。

你再削也削不到“菌根”,更何况,刀具本身可能就已经被污染。你以为你在清理,其实你是在“扩散”。

很多人都忽略了一个关键细节:切西瓜之前,你洗手了吗?洗刀了吗?洗瓜了吗?

西瓜在运输过程中会接触到大量泥土、灰尘、甚至是动物粪便残留,如果不洗干净直接切开,等于把外界的细菌“直通车”送入果肉。

刀子如果之前切过生肉、熟食,或是用了多天没清洗,细菌也会跟着刀刃一刀刀“植入”进去。

这就是为什么,哪怕西瓜刚切完就吃,也不能掉以轻心。

说到这里,有人可能会问,那冰箱不是“杀菌神器”吗?难道放冰箱也不管用?

答案是:冰箱不是保险箱。它只能“减慢”细菌繁殖速度,但不能“灭绝”细菌。特别是冰箱里温度不够低、存放食物太密集、交叉污染严重的时候,反而可能成为“细菌的孵化间”。

你有没有注意过,冰箱里常有一股混合味?那就是菌群“同居”的味道。

如果你把没盖盖的熟食、海鲜和水果放在一起,那就等着它们“互相感染”吧。

而西瓜又是出了名的不耐放。即便放进冰箱,超过12小时后,细菌数量仍会显著上升。

特别是在冷藏温度不稳定、频繁开关门的家庭环境中,冰箱里的温度波动会让细菌“活性恢复”,甚至出现“伺机而动”的状态。

你可能觉得:“我吃了这么多年也没事啊。”但别忘了,人体免疫力强的时候,确实能“扛一扛”。可一旦身体状态下降,比如熬夜、感冒、炎热中暑、肠胃功能紊乱的时候,就成了“最易感染”的时机。

就像雨天里走钢丝,平时也许能过去,但一滑就摔。

我们再来看看数据支持。根据《中国食品药品检验研究院》一项关于夏季水果保存的检测报告,切开的西瓜在8小时室温暴露后,检出菌落总数高达每克10的六次方个单位。这什么概念?就是每一口都可能吃进“百万战士”。

而即使冷藏12小时,菌落数量也远超《国家食品安全标准》规定的上限。

你以为你在吃维生素C,其实是在吞“细菌军团”。

更“恐怖”的是,有些细菌是“无味”的。比如沙门氏菌、大肠杆菌、李斯特菌等,它们不会让食物发臭变味,却可能引发剧烈腹泻、呕吐、甚至严重的感染。

尤其是老人、孩子、孕妇,或者肠胃功能本就不稳定的人群,更容易“中招”。

这种“无征兆”的危险,才是最难防的。

好,那我们到底该怎么办?

不是说不能吃西瓜,而是要学会“精准吃瓜”。

第一招:现切现吃。别迷信保鲜膜、别赌冰箱,切开后尽量两小时内吃完。

第二招:切前必须洗干净。不仅要洗瓜,更重要的是洗刀、洗案板、洗手。别让“手上的菌”跑进瓜里做窝。

第三招:冰箱不是万能保姆。别把切瓜直接敞口放进去,最好用密封盒装好,且与生食、熟食分层放置,避免交叉污染。

第四招:身体状态差就不要“赌运气”。特别是熬夜、饮酒、过度劳累后,肠胃功能下降,别再吃隔夜瓜。

说到这,有人可能还会说:“那我就不吃瓜了。”其实没必要这么极端。吃东西和健康,本来就是个“博弈的艺术”。

关键在于了解食物的“性格”,知道它的“底线”,别触碰它的“雷区”。

西瓜是好东西,清热解暑、富含水分和维生素,但它的保鲜期,比你想象中短得多。

别让一块看似无害的瓜,毁了你整个夏天的好胃口。

我们再从另一个角度讲,这其实不是西瓜的问题,是我们“储存食物的观念”出了偏差。

很多人对“保质期”的理解,停留在“标签上的时间”。但真正该关注的,是食物从打开那一刻起的“活性进程”。

切开的水果、打开封口的熟食、解冻后的肉类……它们的“时钟”就在那一刻开始计时。

别再依赖“看起来没坏”的表象,而要学会“科学判断”的方式。

生活不是实验室,我们没法每天拿菌落仪测试。但我们可以做的是,用常识+逻辑+一点点科学素养,构建自己的一套“食物安全体系”。

比如,高糖+高水+高温=危险三角,这就是夏天最容易“出事”的组合。

比如,“冰箱不是保险箱”,而是“减速带”。

比如,“切口就是细菌的入场券”。

真正的健康科普,不仅是告诉你“别吃隔夜瓜”,更是告诉你背后的机制、逻辑和原因。知道为什么,才会真正改变。

就像那句老话说的:“知其然,还要知其所以然。”

吃瓜群众不怕吃瓜,怕的是吃错瓜。

参考文献:

[1]陈晓红,黄敏,李晓容,等.夏季果蔬微生物污染状况调查研究[J].食品研究与开发,2023,44(18):99-103.

[2]国家食品药品监督管理总局.食品安全国家标准食品中致病菌限量(GB29921—2021)[S].

[3]张建明,王婷,刘国荣.冰箱储存对水果微生物污染影响的研究[J].食品科学,2024,45(04):154-160.

评论列表