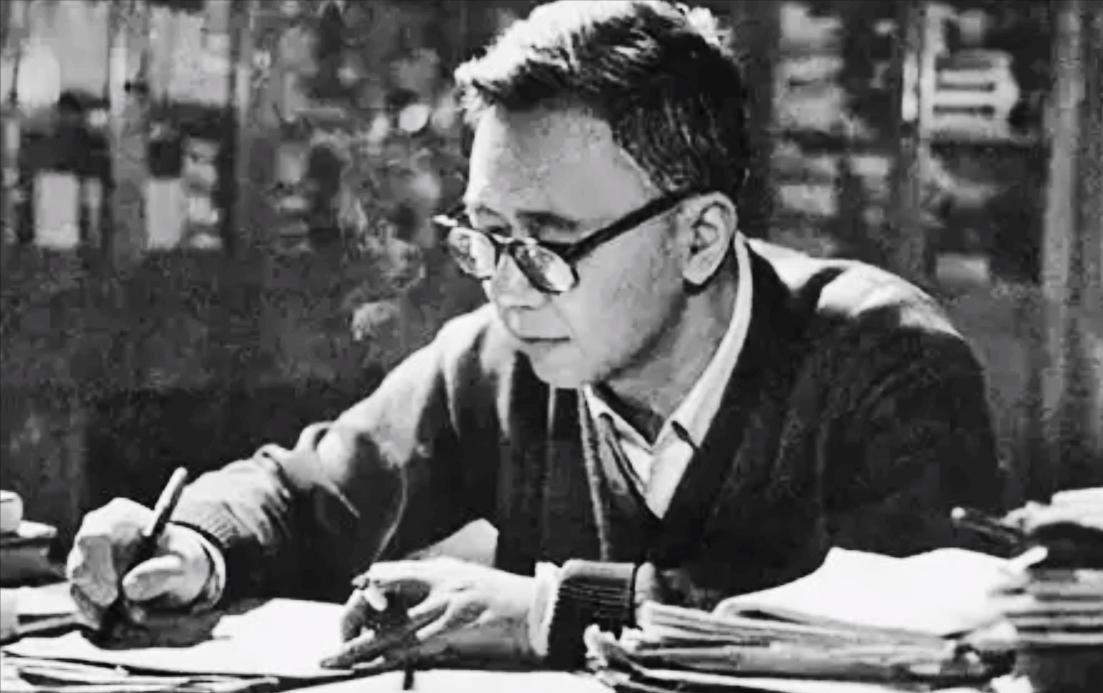

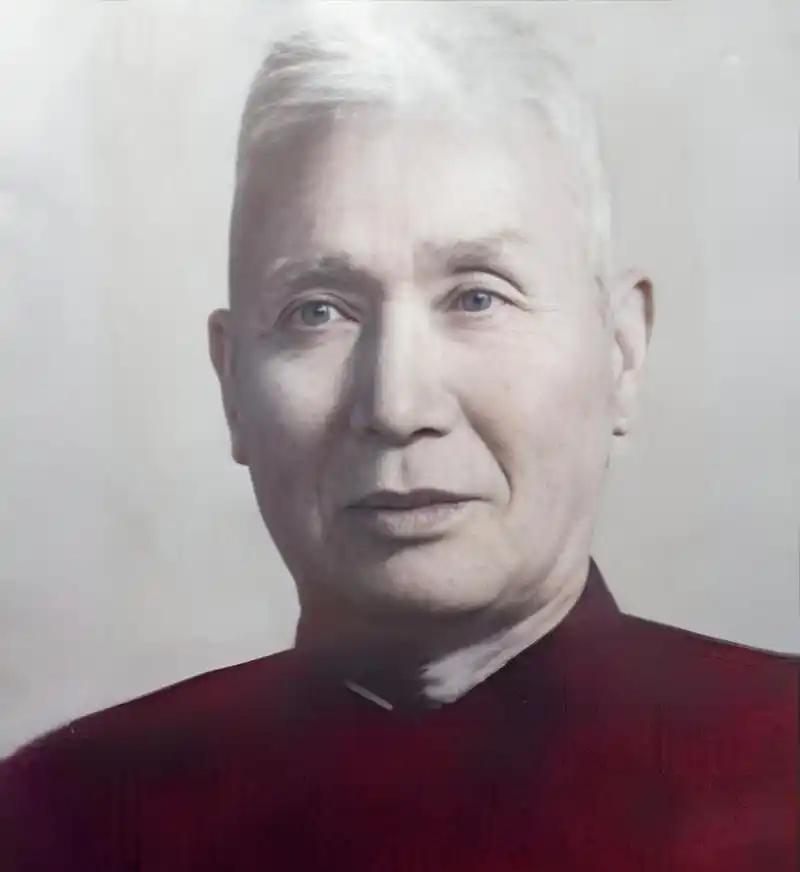

1943年,华罗庚见到几个月都没破出日军密码的俞大维,惊讶的说:“你这哈佛高材生也解不出来?” 1943年的那个夏天,华罗庚刚在昆明西南联大教完课,没想到会被请去做一件跟课堂毫不相干的事:破译一份电文。 说是电文,其实是一堆让人挠头的数字,全无规律,全是乱码。 之前几个月,国民政府情报系统已经绞尽脑汁分析过了,哪怕动用了所有密码组的力量,依旧没有任何突破。俞大维急了。这个留学哈佛的博士,懂工程、懂数学,理论上不该被数字难倒,可这一次他不得不低头,找上了华罗庚。 在那个年代,能被俞大维亲自拜访,说明事情确实棘手到了极点。 俞带着电文来到华罗庚的住所,说的也直白,咱们破不动了,你能不能看看?华罗庚接过那张电文瞟了一眼,笑了笑,说:“你这哈佛高材生也解不出来?” 这话不算挖苦,倒像是老友间的调侃。其实也不是华罗庚轻视这份电报,而是他看到那些杂乱数字的瞬间,脑子里就开始转了。 他没多说,把电文拿进屋,把门一关,不许任何人打扰。 那晚灯没灭,烟没停,桌子上那张纸一会写满一会撕掉。 没人知道他用了哪一步数学定理,也没人能猜出他脑子里绕了多少个公式。 只知道,当天夜里,天还没亮,他就轻轻把门打开,把一张纸递给守在门外的特工,说了句:“可以了,拿回去吧,我得眯一会。” 特工没多问,拿着那张密密麻麻写满公式的草稿纸就走了。 等交到俞大维手里,他一看,差点没把茶杯摔地上。他认得那是什么,不是随便蒙出来的答案,而是一套完整的推演逻辑,连日军加密手法的数学结构都给挖出来了。 关键点在那几个函数:缪比乌斯函数与其反函数。 这些玩意儿在普通军官眼里跟天书没两样,可在懂数学的人眼里,就是破解的钥匙。 日军采用的密码系统,显然就是利用了某种函数对明文做了重构——而这恰好是华罗庚的拿手领域。 原电文里写得很清楚:日军将在几日内对昆明机场发动偷袭,目标直指盟军的飞虎队。 要是这电文继续卡住,那飞虎队可就真成了空中活靶子。 幸好,那张写满函数的草稿纸挽回了整件事。 后面的事就简单多了,国军按华罗庚的方法处理其他电文,解得那叫一个顺畅,一整天的消息像流水一样解了出来。 飞虎队也第一时间加强防御,空军高层夜以继日调整布防计划。 几天之后,日军飞机真的来了,可发现地面早就设好了防线,只好丢几枚炸弹走个过场,根本没打出预想的效果。 那一战,没上热武器,全靠一个数学家的脑子赢了。 没有谁鸣枪出征,没有谁正面交火,但整座城市躲过了一次血光之灾。 如果只从表面看,这事像个传奇故事,但它背后其实藏着一个深得不能再深的命题:知识究竟算不算战斗力? 很多人觉得战争靠的是武器、士兵、军备,那些坐在书桌前算数学的,不过是搞学术的,和枪林弹雨沾不上边。但抗战那几年,尤其像昆明、重庆这样的地方,很多学者其实都已经“上战场”了。 不是他们换上了军装,而是战争把战线拉进了他们的生活。 有人在研究原子能,有人在做军用通讯设备的设计图,也有人像华罗庚这样,用数学拆密码、救机场。他们手里握的不是步枪,是笔;他们开火的方式,不是扣扳机,而是在夜里点起台灯、一页页推导公式。 那年头的中国,工业不行、军备不足,光靠硬拼是拼不过日本的。 唯一能拿得出手的,就是这些头脑清楚、学问过硬的人才,华罗庚只是其中之一。 要真去数,那个时期参与军用科研、密码分析、兵器改良的知识分子多得很。 只不过,他们不像将军那样能上台领奖,不像飞行员那样能拍宣传照。他们只留下几张发黄的笔记本,和一堆名字不响但决定战局的成果。 再说回华罗庚本人,他不是一开始就是“数学家”的。 少年时连初中都没读完,是在铺子里帮父亲干活的穷孩子。 靠自学啃下高等数学,最后被清华破格录取,那是实打实一根筋啃出来的本事。 留洋回来后,他本可以留在大城市继续搞研究,可他选了西南联大,在战火中继续教书。 那不是因为他不懂得安稳,而是因为他明白,这时候不该躲。 战时的知识分子,是有担当的。哪怕做不了前线的兵,也要用自己会的东西,把后方守住。 他破译密码,不是偶然能解出一封电报那么简单。 是长期积累下来的数理功底,加上对敌人逻辑的精准判断,还有一点咬牙坚持。 他能一夜破解,是因为他早已把那些理论吃进了骨头里。 电文在他眼里不是随机的数字,而是一种变形过的语言,而数学,正是他解码这门语言的钥匙。 现在再看1943年那一夜,不该只把它当作一个“天才解码”的故事讲。 它该被看作一次知识与战争之间最直接的对话。 在那间灯光昏黄的屋子里,一个数学家用一张纸、一支笔,把战争的方向拉回了一点。也该让人明白,战争并非只在战壕里打响。它也可能在图书馆的书页之间,在课堂的一块黑板上,在深夜推导的公式中悄然改写。