1959年,51岁的邱行湘刚获特赦,还是光棍一个,这个曾经叱咤战场的国民党将军,如今住在南京,穿着洗得发白的中山装,拿着60块钱的工资,每月还得寄回老家接济母亲。

对面住着个纺织女工张玉珍,离过婚,带着俩娃,三十多岁,正值壮年,做得一手好菜,就是这两个原本不相干的人,被命运拴到了一起,成了新中国最“不搭”的一对夫妻。

1962年除夕的南京飘着细雪,54岁的邱行湘提着一袋面粉站在纺织女工张玉珍门前。

这个动作耗尽了他半生勇气,要知道三年前他走出功德林战犯管理所时都没这么紧张。

面粉袋上印着“劳动光荣”的红字,那是街道发给特赦人员的年礼。

门内飘出浓郁的红烧肉香,勾住了他冻僵的脚,也钩沉了三十载戎马烟云。

这邱行湘早年随陈诚作战,被称为“ 邱老虎 ”,以勇猛著称。

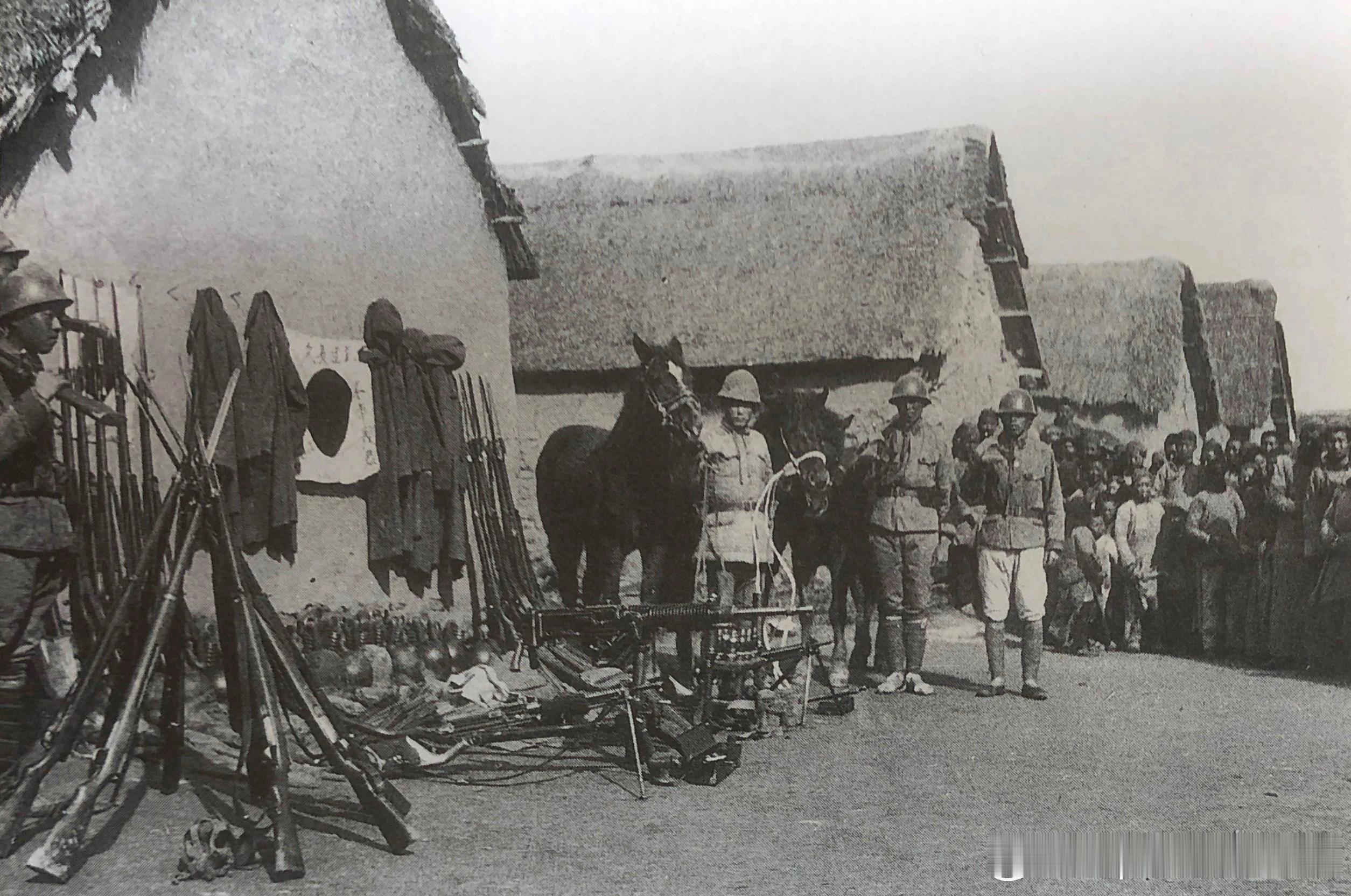

抗日战争期间,他曾率部坚守石牌要塞七昼夜,以800人伤亡代价击溃日军,也算是个人物。

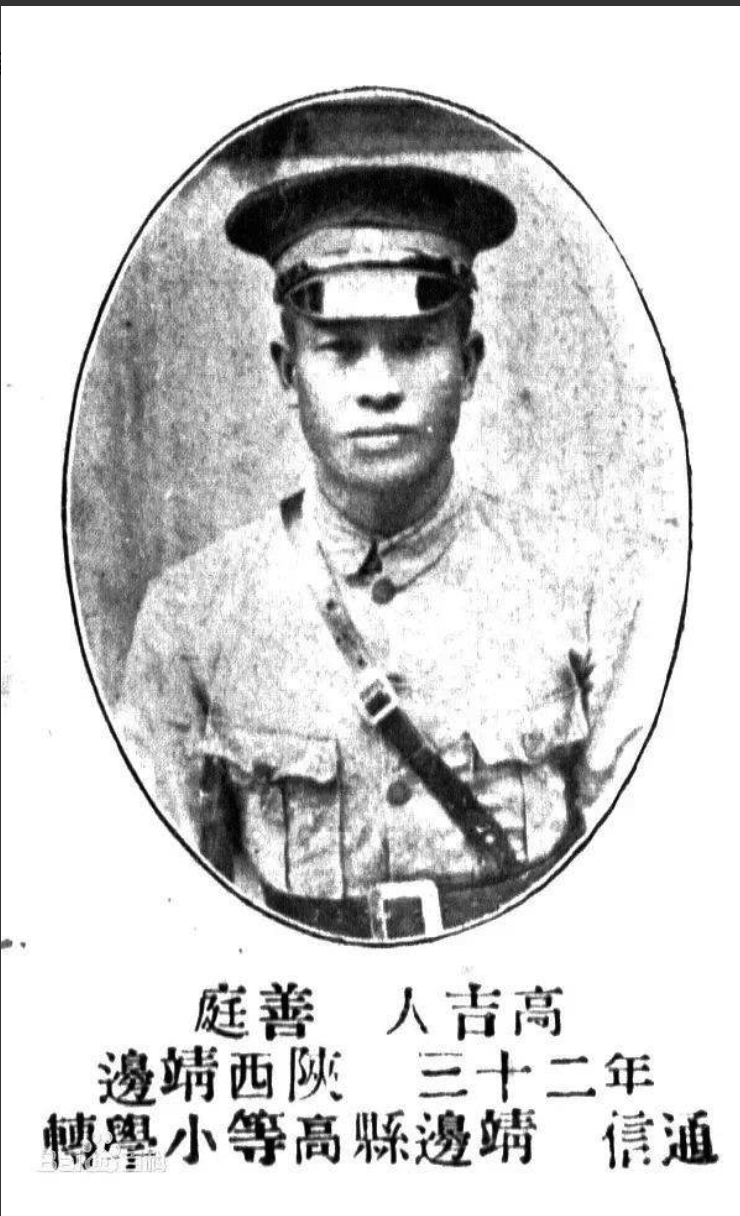

话说在1907年江苏溧阳的稻浪里,邱家少爷邱行湘攥着《孙子兵法》考入黄埔五期。

他天生不是悍将胚子,却靠死磕练就硬功夫,步兵操典倒背如流,绑腿永远比旁人紧三分。

当蒋介石视察时瞥见他绷直的脊梁,随口夸了句“精神可嘉”,从此他活成校长复刻版,剃光头、披黑氅、连咳嗽都模仿浙江口音,得了个“小蒋介石”的戏称。

在1948年洛阳城头,青年军206师师长邱行湘迎来人生至暗时刻。

城外炮火撕碎了他强征学生兵构筑的防线,十五岁少年们的课本还揣在染血制服里。

他因战术保守屡战屡败,最终导致洛阳战役失利。

当解放军冲进指挥部时,他正举枪对准太阳穴,却被战士一枪托打飞武器。

押出城门时,满街百姓沉默地盯着他,那些眼神比功德林的铁窗更刺骨。

战犯管理所的煤油灯下,他第一次看清自己的壳,洛阳守城战报里“歼敌三千”的数字,原是三千个没吃过军粮的孩子。

对蒋介石的忠诚,不过是用人命堆砌的虚妄勋章。

某夜整理旧档,忽见某学生兵遗书,“娘,打完仗就回家插秧”,他捂着脸蹲在墙角,肩章上的将星硌疼了掌心。

直到1959年特赦令下达时,邱行湘在功德林荒地挖出十亩红薯。

归乡行李只有两件,周总理亲批的文史专员聘书,包裹里洗白的中山装。

在南京汉府街的筒子楼里,他每月60元工资掰成三瓣,20元寄溧阳奉养盲眼老母,30元买粮,10元存进“赎罪罐”。

而之后的转机发生在雨季黄昏。

那天筒子楼过道晾晒的衣物被暴雨浇透,邱行湘冲出去抢救时,撞见抱着被褥踉跄的张玉珍。

这位纺织女工刚下夜班,蓝工装袖口磨出毛边,眼底却亮得像星子。

三日后,他家窗台出现一碗红烧肉,琥珀色的肉块颤巍巍泛油光,八角桂皮香钻透门缝。

他捧着碗呆立半晌,想起上次尝肉味还是1947年洛阳庆功宴。

此时这肉香成了破冰船。

之后邱行湘帮张家修灶台,张玉珍给他补袖口,他教她孩子写毛笔字,她替他腌雪里蕻过冬。

当老同学邱维达撮合时,将军盯着自己枯竹似的手苦笑,我这般人,莫耽误人家。

然而张玉珍却把结婚申请拍在街道办桌上,“旧账本烧了才能写新数!”

之后他们的婚礼在单位食堂办了五桌。

香港记者举着相机追问感受,邱行湘指指墙上新生活”标语,比洛阳就职典礼踏实。

新家最奢侈的是张玉珍陪嫁的缝纫机,夜深时“嗒嗒”声伴他写改造回忆录。

那日整理淮海战役史料,突闻妻子呕吐,57岁老翁背妻狂奔医院,沿途撞翻三个菜摊,诊断书上“妊娠”二字烫红了他的眼。

1965年春,邱晓辉的啼哭响彻产房。

当护士抱来婴儿时,邱行湘正蘸棉签润妻子干裂的唇,泪珠砸在婴儿胎发上晕开水痕。

取名那夜,夫妇俩凑在灯下翻字典,晓辉二字被圈出时,窗棂恰好透进第一缕晨光。

从此将军变了模样。

他蹲菜场学挑嫩黄瓜,挎布兜装奶瓶尿布,给儿子当马骑时中山装蹭满灰。

街道开会让他讲改造心得,他总先抱拳,我是百姓邱行湘,只说过日子的事。

有年春节凭票割了半斤肉,全家盯着砂锅等红烧肉沸腾,油花爆裂声里,他忽然对妻子说,这比蒋介石庆功宴的熊掌香。

1996年冬肺癌病榻前,邱行湘攥着泛黄的婚礼照片。

六岁的邱晓辉爬上床沿,将幼儿园奖状展给他看,爸,我名字是照亮黑暗的光!

他笑着摸孩子头,望向厨房忙碌的妻子,当年那碗红烧肉的香气,竟暖了他半世寒凉。

南京档案馆里,邱行湘的文史手稿与结婚照并陈一柜。

稿纸边角留着油渍,像给冰冷历史嵌了枚温热的注脚。

当荣耀与罪责都成齑粉,唯有烟火灶台煨得出重生。

那碗用肉票换的红烧肉教会他,顶级的救赎不在刀剑相销,而在深夜归家时,总有人为你亮着灯、温着饭。

向往未来

有点乱七八糟的