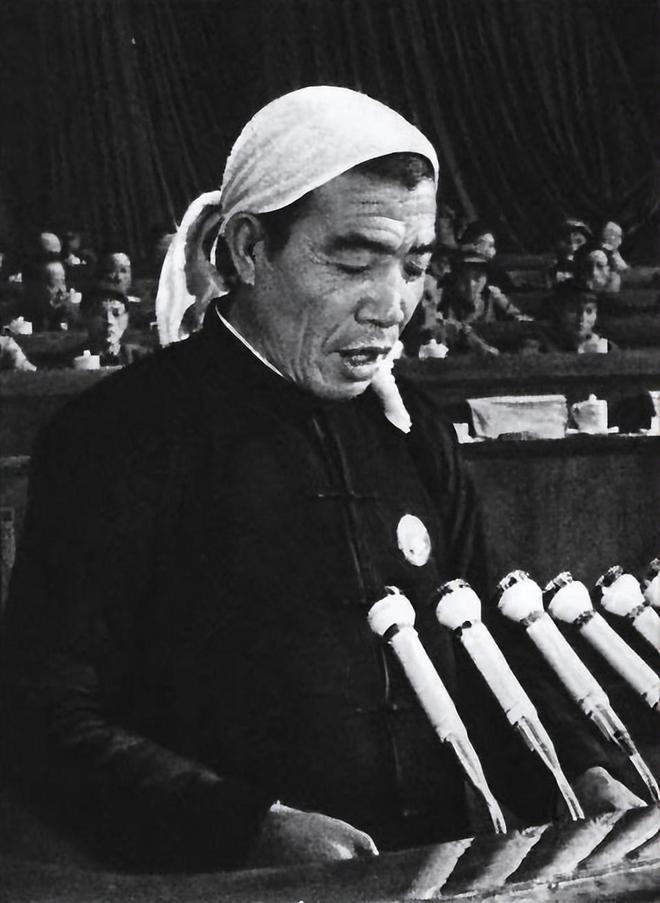

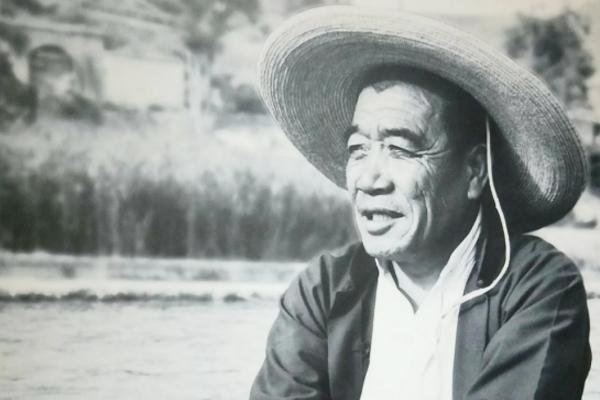

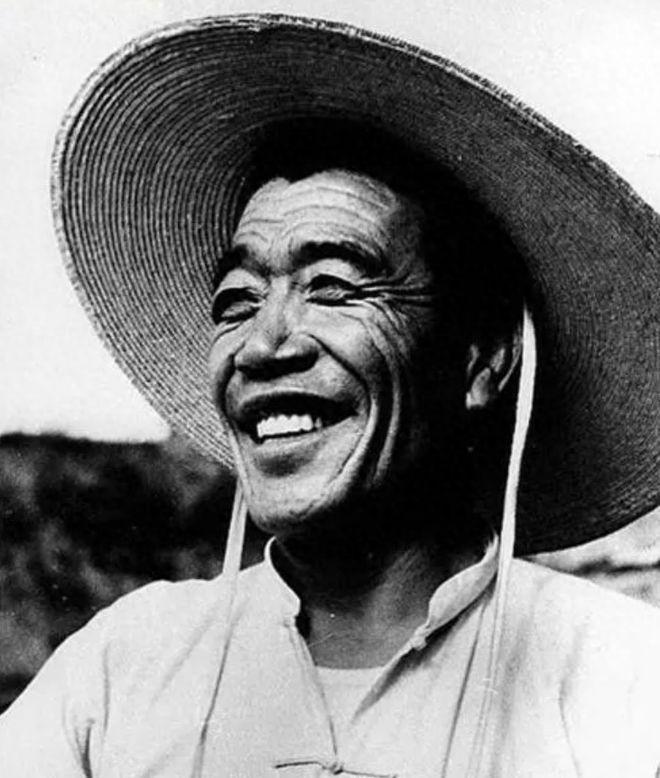

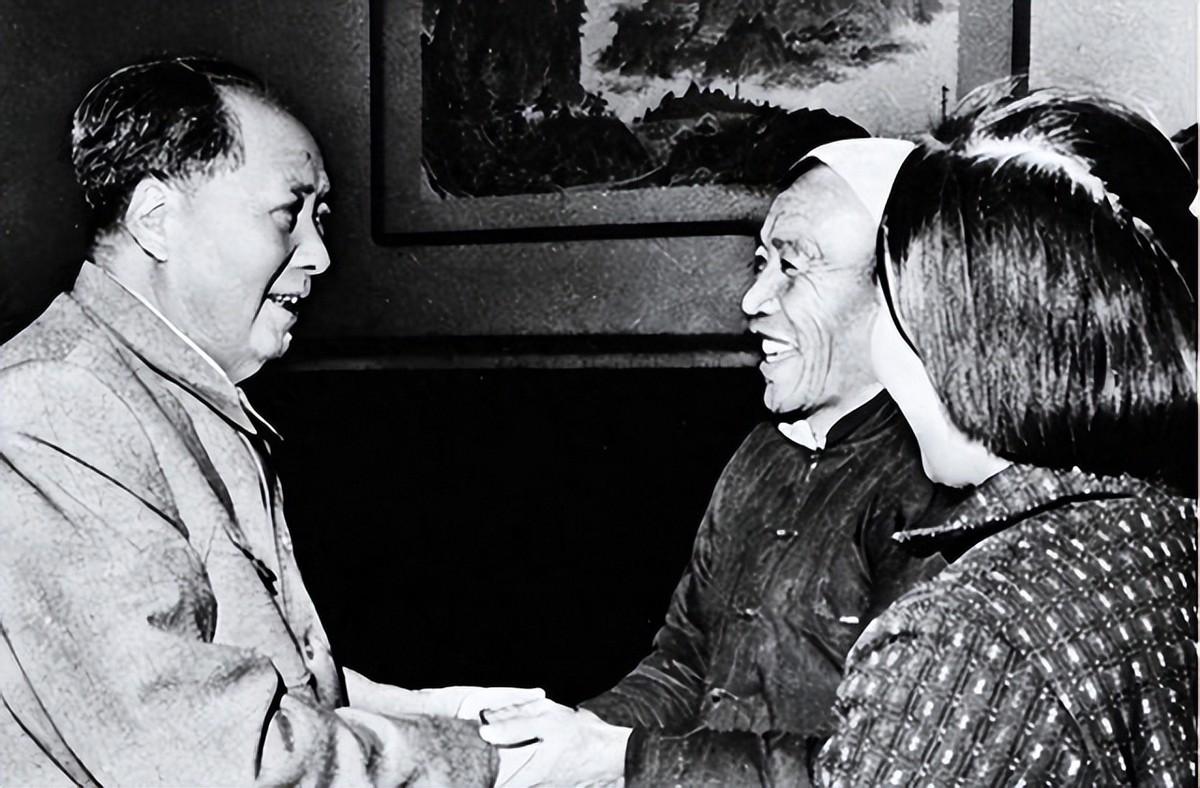

86年陈永贵逝世,中南海同事无一人送别,华国锋成唯一送别领导人 “1986年4月26日下午两点,八宝山格外冷清——你知道那天有多静吗?”老邻居李师傅在茶馆里搅着杯子,突然抛出这句话。我抬头望去,只见他神色郑重,那一瞬仿佛把所有人拉回了三十八年前的春日。 那天的北京天空透着淡灰色,细尘在空气中漂浮。追悼厅门前停着一排普通灵车,车窗蒙着灰白纱帘,看不见里面的棺盖。若非门口小铜牌写着“陈永贵同志遗体告别”,很难把眼前这场简单仪式与那位曾位列副总理的风云人物联系起来。灵堂里没有嘹亮的哀乐,也没有领导致悼词,四周摆满白菊,肃静得能听见落瓣声。直到下午三点,一辆黑色吉姆轿车悄悄驶来,一个高个子、略显佝偻的身影下了车——华国锋。 他摘下帽子,抬手抹了把眼角,仿佛担心被人看见失态。警卫试图扶他,他摆摆手,只说一句:“老乡,我自己来。”四个字,透着山西口音。他推门而入,神情突然绷紧,三步一停,走到灵台前深深鞠了三躬。没有多余言语,也没有客套寒暄,这位在中南海并肩战斗过的同僚,用最朴素的方式告别故人。整个过程持续不到二十分钟。华国锋握了握家属的手,默默离开了。他背影落寞,却倔强。围观群众不多,可那一刻大厅里不少人鼻子发酸——轰轰烈烈的大寨精神,以这样寂寥的方式落幕,让人唏嘘。 为何一位叱咤风云的副总理,最终身后事如此冷清?要回答这个问题,得把时间指针拨回二十多年前那个山西的小山沟。 上世纪六十年代初,昔阳县大寨村连续遭遇洪水、冰雹、霜冻,庄稼被刮倒,山头像狗啃一般。很多人等着救济粮,可陈永贵不信命——他把自家的门板拆下当支撑木,用牲口棚顶的旧瓦片垫埂子,带着乡亲一镢头一镢头地挖梯田。冬天山风穿过褴褛棉袄,把人吹得直打哆嗦,他就让大家围着火把,轮流干活、轮流烤火。最难的一年,全村口粮只剩四五天,他咬牙下令把存粮按劳力分配:能扛锄头的每天三两,孩子只给一半。有人埋怨“太狠”,他憨憨一笑:“熬过去,明年加倍补上!” 用今天的话说,那是赤手空拳的“众筹基建”。一年时间,大寨把四面荒坡变成层层梯田,当年粮食总产竟翻了番,还硬挺着交了国家任务粮。在省里劳模大会上,陈永贵用地道晋语分享经验:“我们没伸手要国家一分钱,靠得是大伙儿这股子闯劲!”干部们听得直起鸡皮疙瘩,掌声像滚雷。台下有人记录整理,把这篇演讲稿带到太原,又被带到北京。 毛主席第一次听到“大寨不要救济”很感兴趣,问:“陈永贵,是三个什么字?”随后要来材料细读。主席评价一句:“山沟里出了好文章。”紧接着,农业部长廖鲁言被派去蹲点考察,冬天跟老陈他们一起睡土炕、吃莜面,回来打了个报告:大寨精神有四条——革命理想、艰苦奋斗、干部带头和集体主义。报告呈上,很快在中央高层引起关注。 1964年12月26日,毛主席七十一岁生日。这天,他特地在中南海设三桌家宴。其中一桌专门招待劳模,陈永贵就是座上客。吃饭前,主席握住他的粗糙手说:“五十知天命,你搞大寨搞得不错。”老陈腼腆得像个孩子,半天蹦出一句:“俺就是个种地的,没啥大本事。”席间气氛轻松,主席还开玩笑:“以后想钓鱼来钓鱼台找我,可那里未必有鱼。”众人笑声一片。那晚的合影后来被挂在大寨大队部,成了乡亲们的骄傲。 随着“农业学大寨”口号铺天盖地而来,陈永贵也被推到更高平台。1969年,他进入中央委员会;1975年2月,晋升国务院副总理。名片换了,衣着没换。常有人瞧见他头缠白毛巾、脚蹬解放鞋,在国办楼道里快步走;开完务虚会,他钻进拖拉机研究油门;下乡调研,蹲桌底找线索。机关干部打趣:“陈副总理当官不像官。”他乐呵嘿嘿地回一句:“咋的?摘了农民筋骨就软?” 不过,时代巨轮总不肯为某个人停歇。七十年代末,农村改革呼之欲出,“交够国家的、留足集体的、剩下才分给个人”的旧办法慢慢走到尽头。陈永贵信奉的“集体一股绳”与南方包干试验产生激烈碰撞,他在中央会议上几次提出异议,始终坚持“集体经济是根本”。华国锋比他更早察觉潮流变化,态度渐趋谨慎。两位老乡、昔日同盟,在农业路线问题上产生明显分歧,一些媒体把这种分歧放大,甚至渲染成“路线之争”。 1978年十一届三中全会后,华国锋退出主要领导岗位。陈永贵也在1980年正式卸任。离开中南海,他搬回北京月坛附近老旧宿舍,一桌一椅,一张竹席,据说连空调都舍不得装,夏天就摇大蒲扇。昔阳县来人探望,他总提醒:“公家钱,一分不能乱花。”参加全国政协会议,他仍坚持坐普通车厢。有人问他:“不觉得落差?”老陈哈哈大笑:“我当年睡过马圈,这点算啥!” 1985年春,他被诊出肺癌。得知病情那天,他用铅笔记下四条要求:不插管、不抢救、不瞒家人、不铺排丧事。医生劝他保守治疗,他摆手:“乡下人不兴拖拖拉拉,这点觉悟还是有的。”同年秋,邓小平派医护小组专程去他家,但老陈只同意用止痛药,其余治疗全部谢绝。