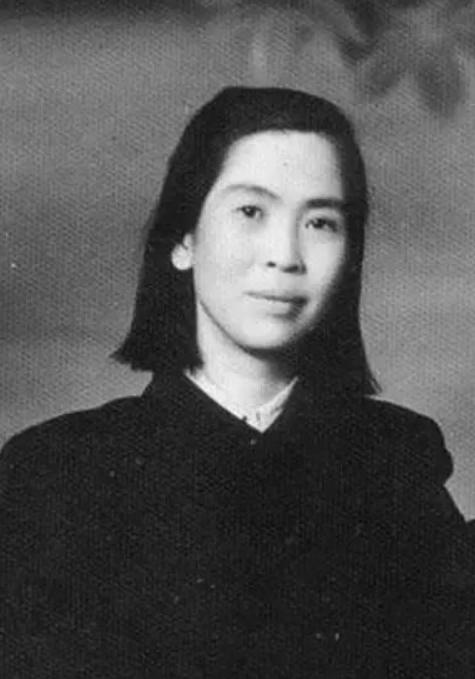

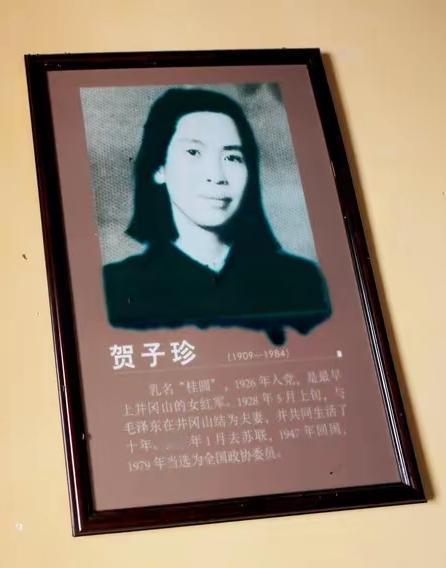

标签: 贺子珍

每次看到毛主席亲人的照片不由得热泪盈眶!毛主席一家为了新中国的解放壮烈牺牲了六位

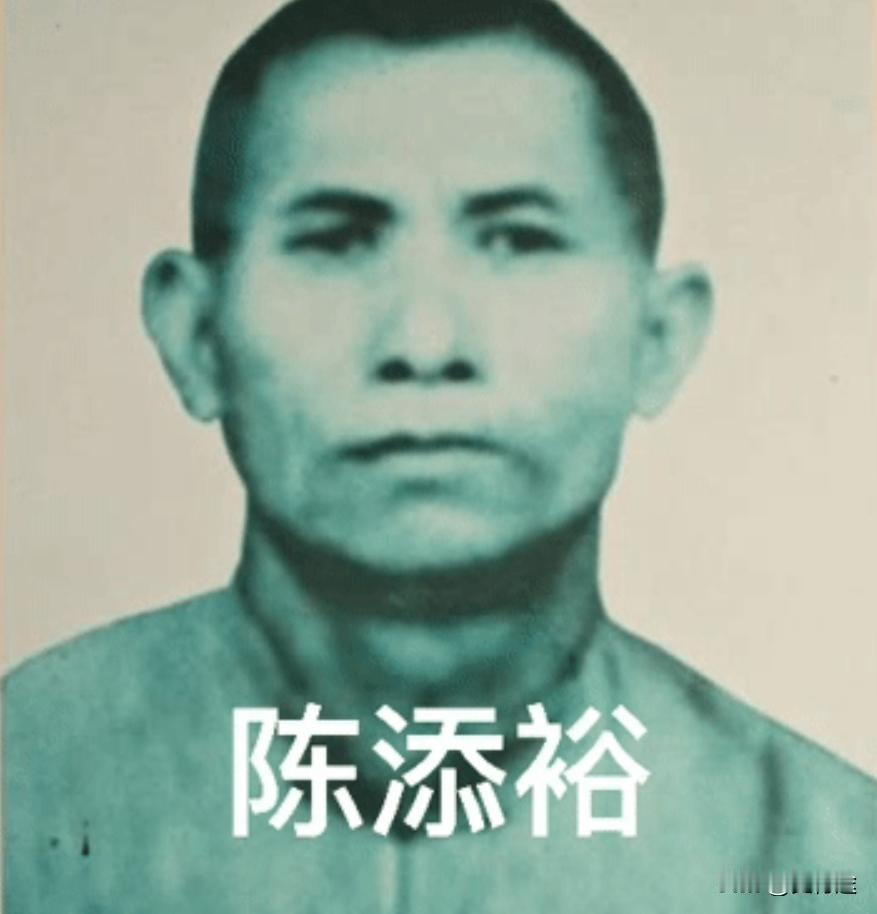

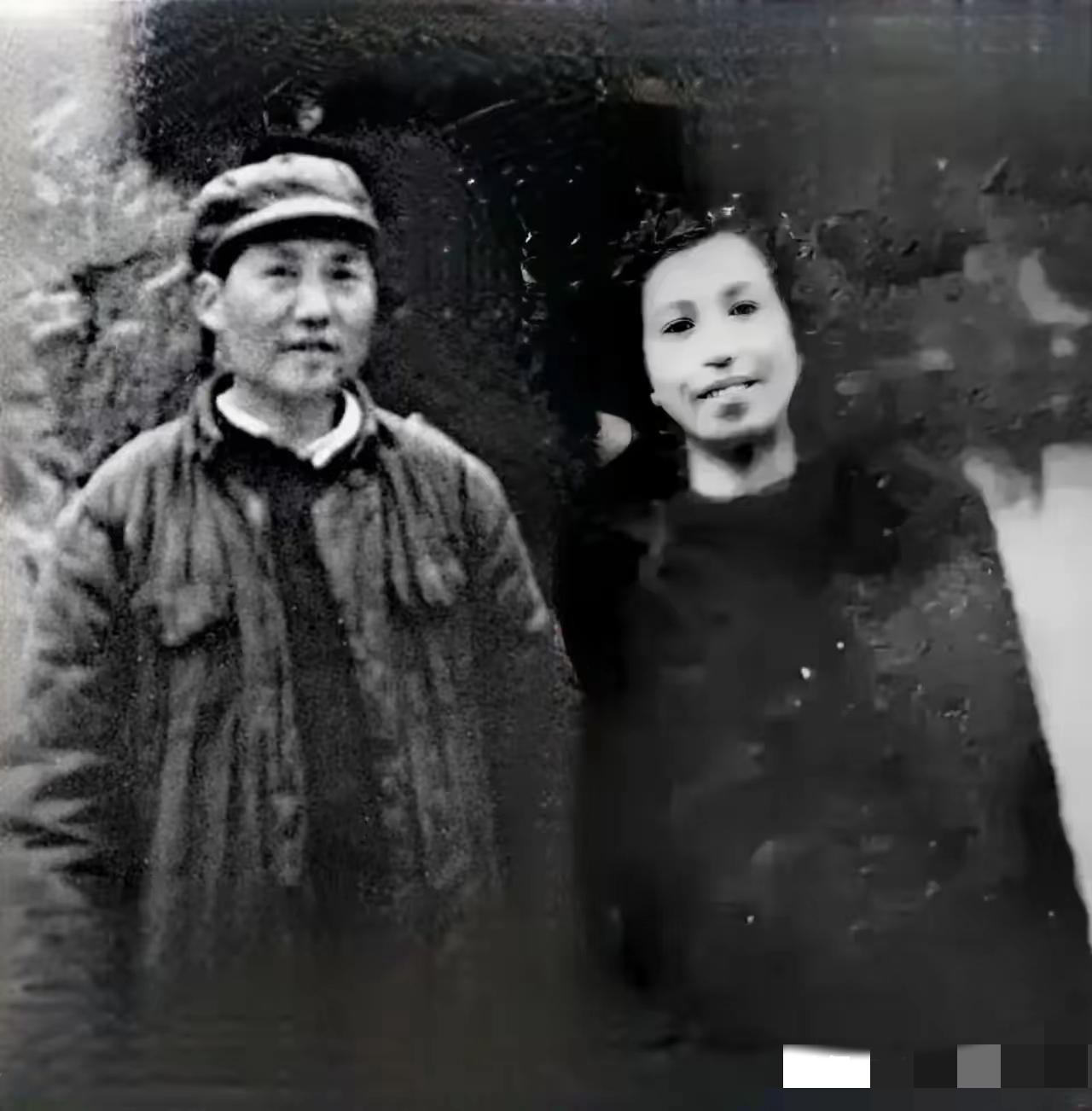

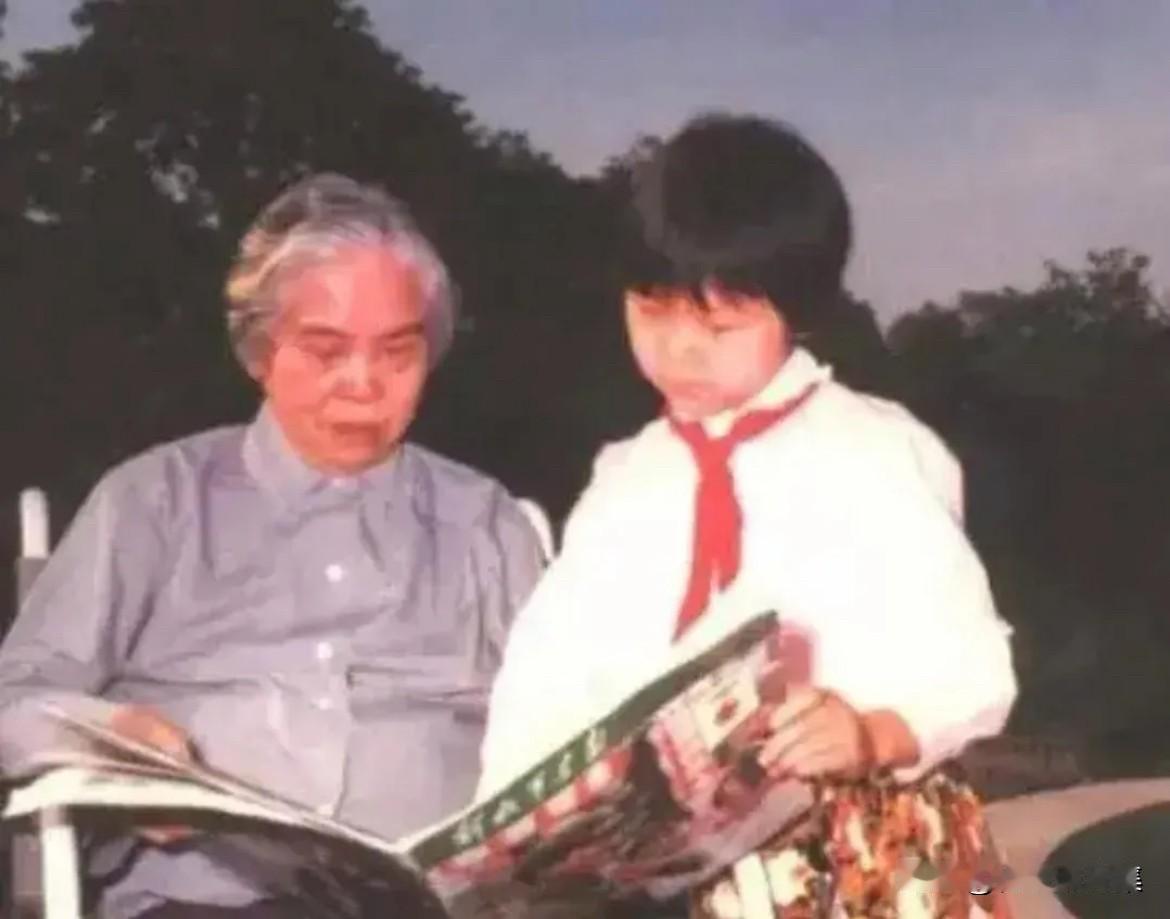

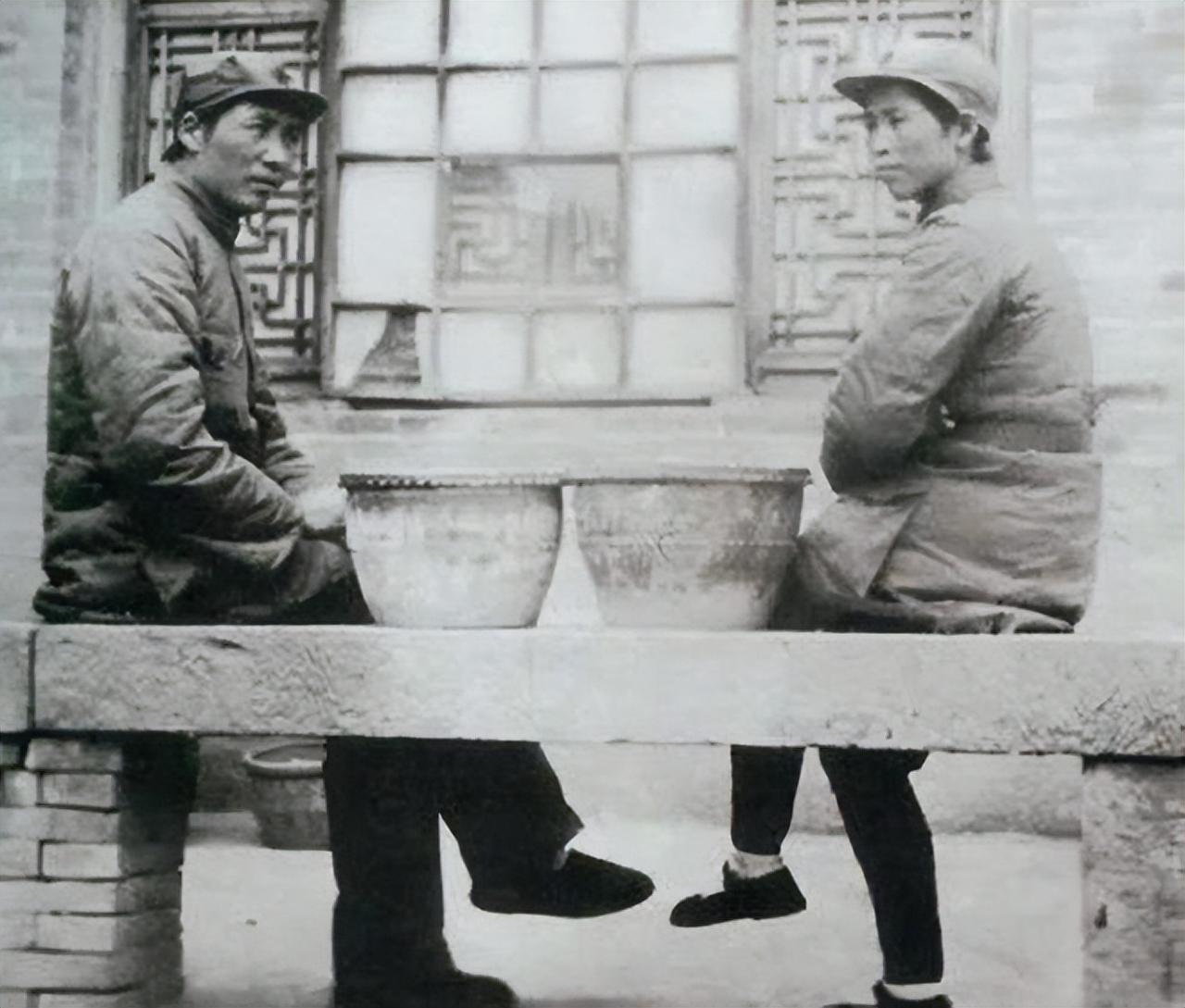

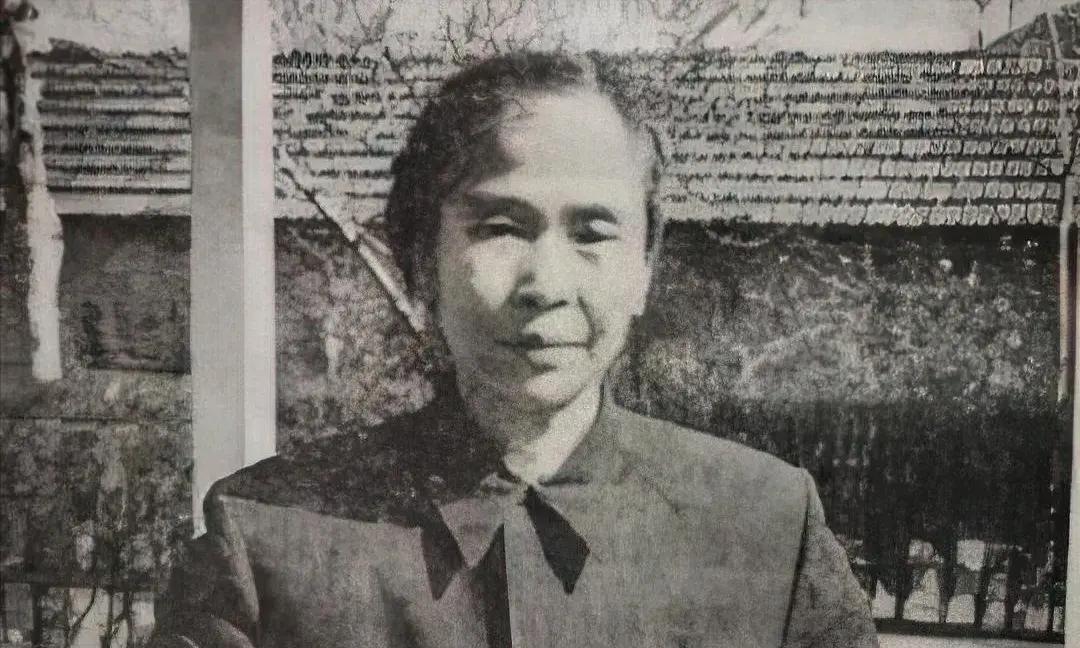

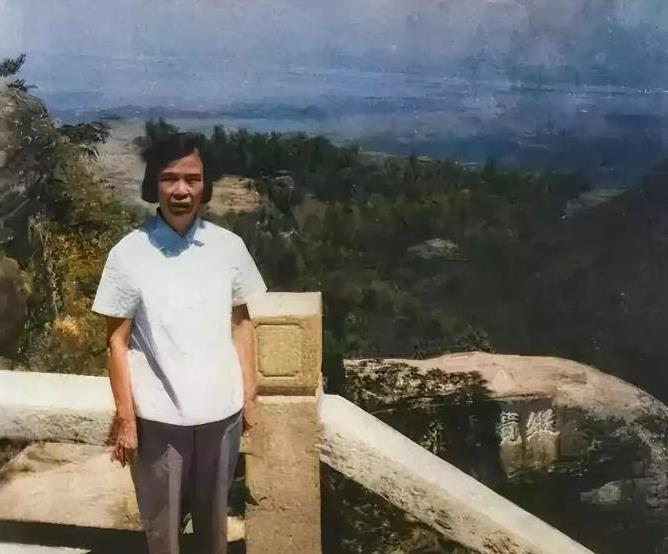

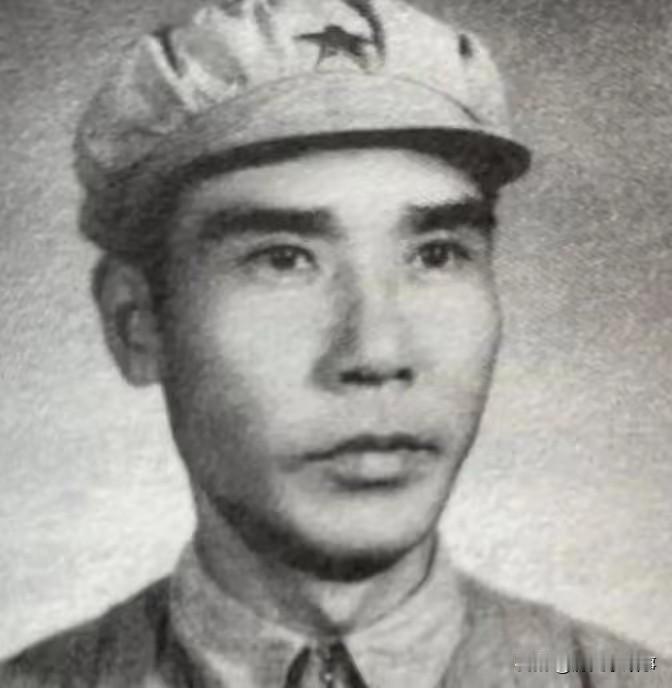

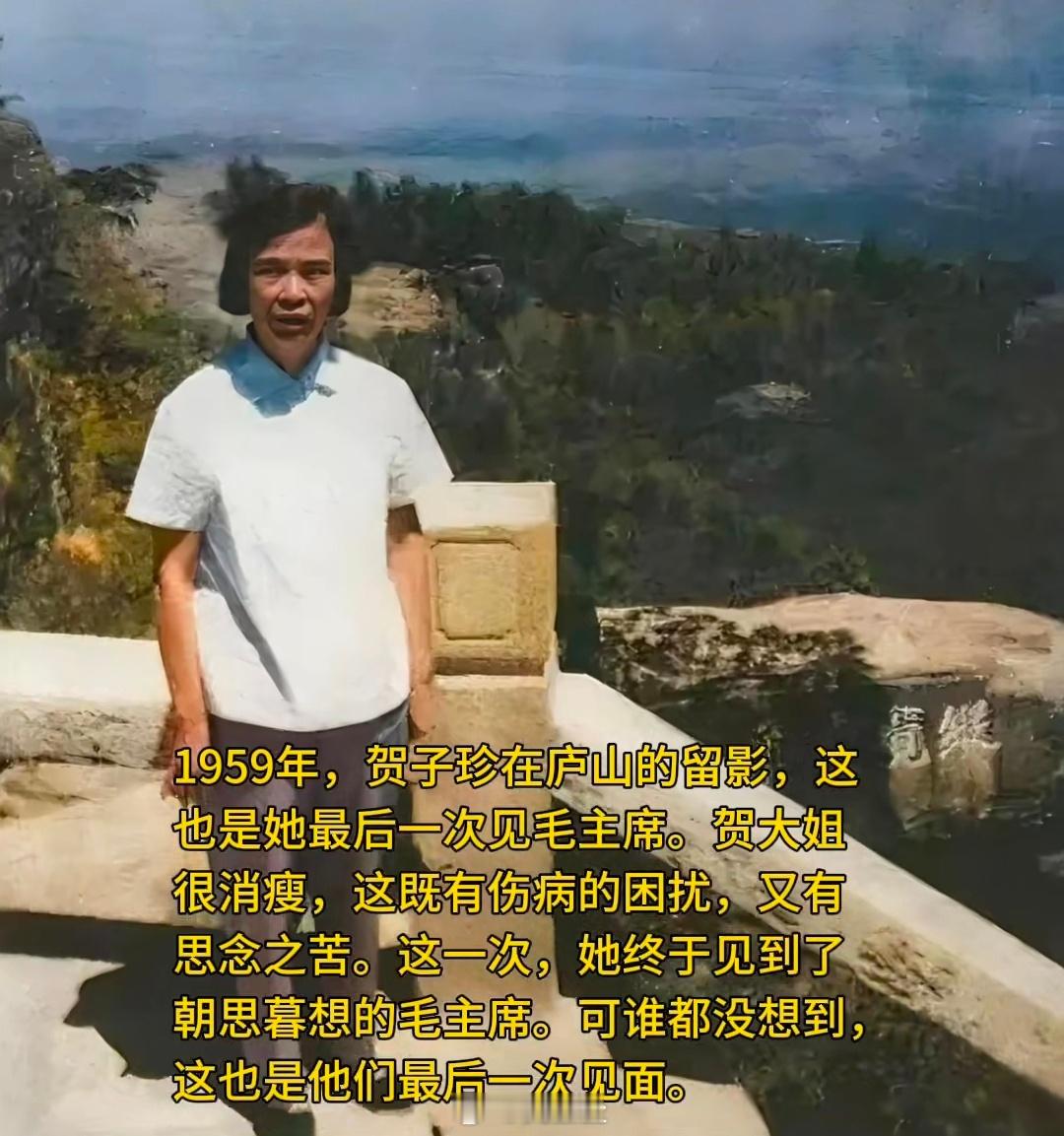

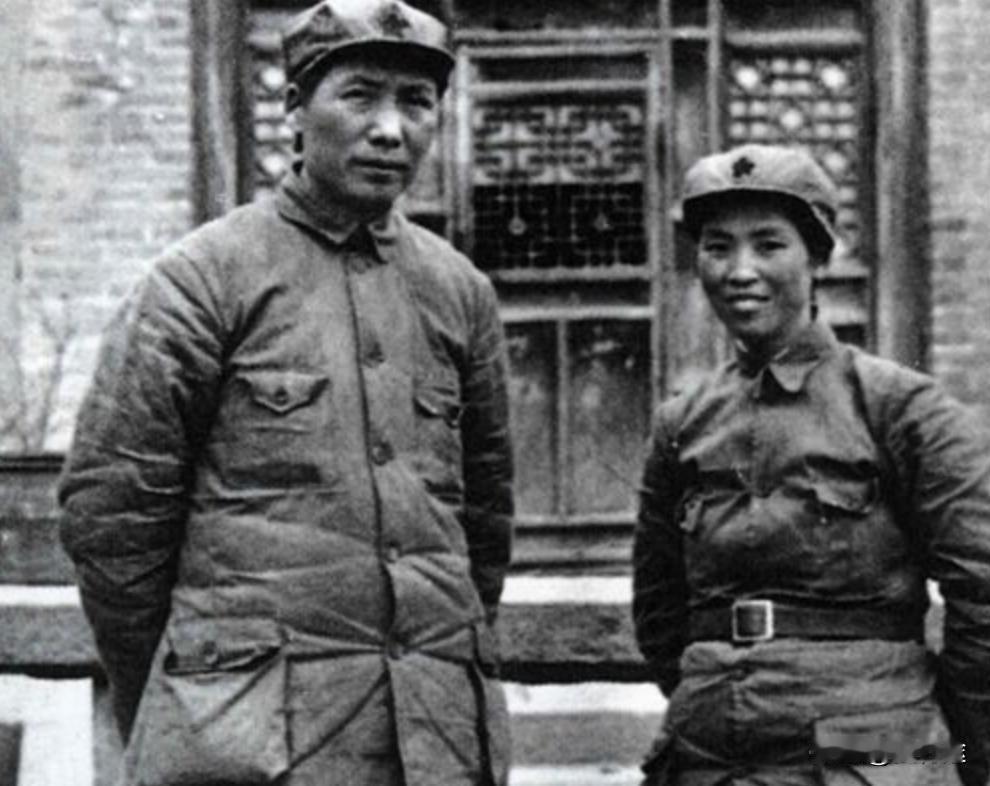

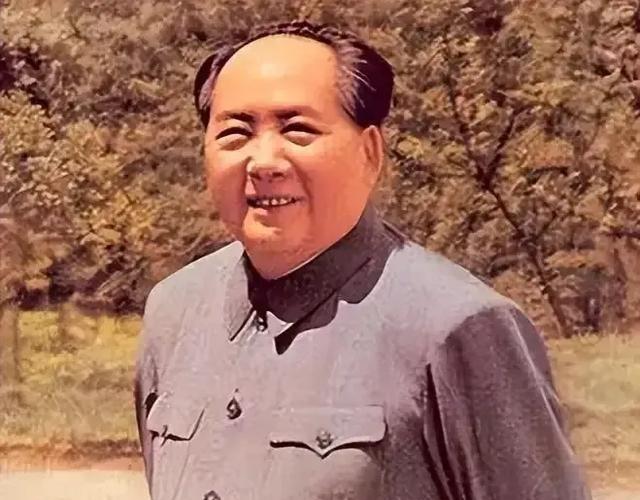

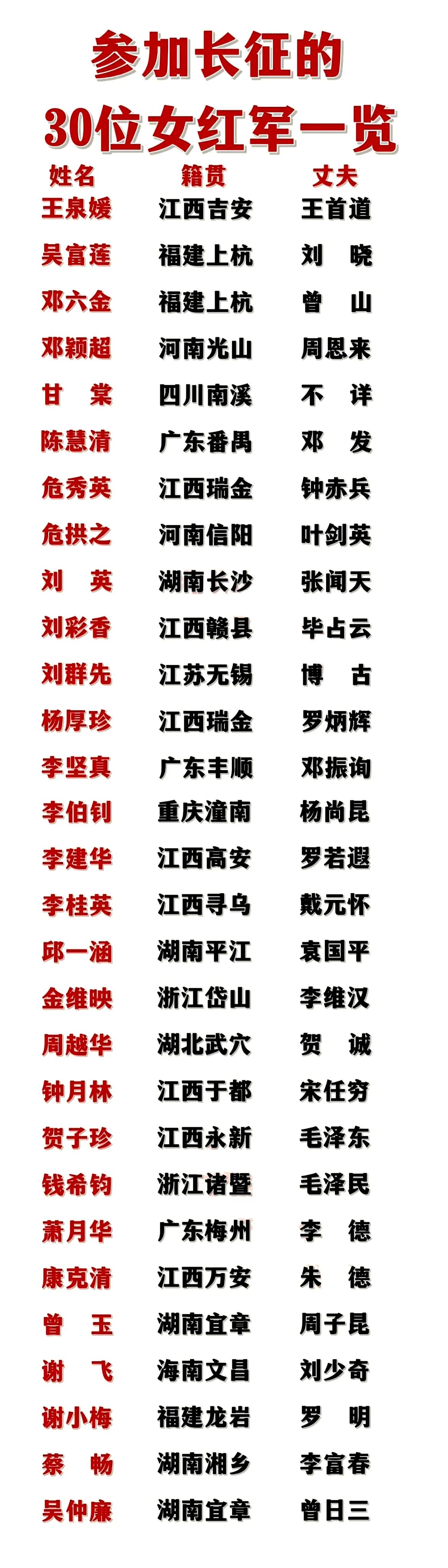

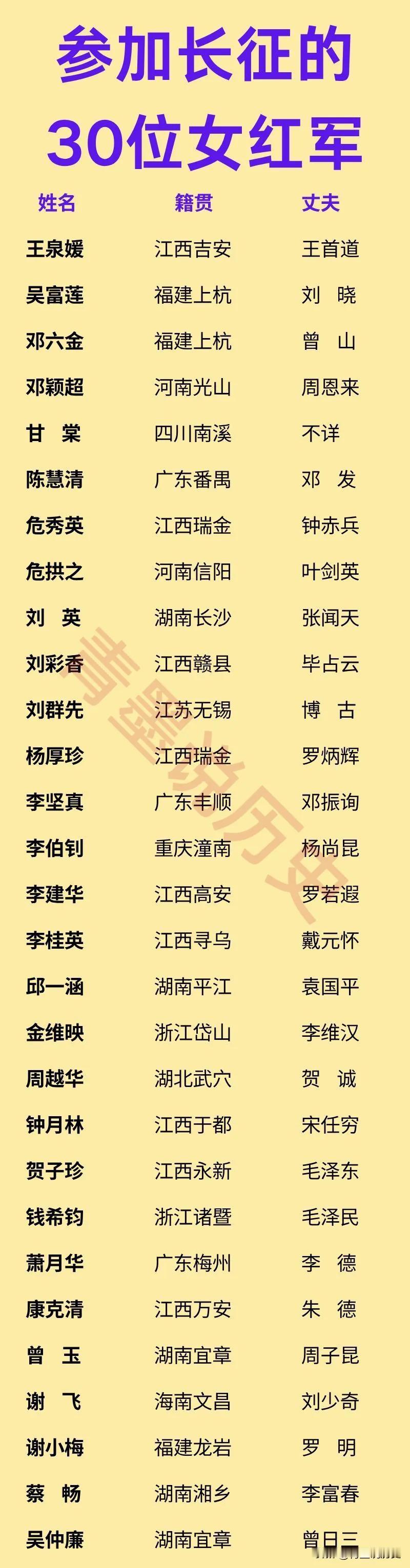

每次看到毛主席亲人的照片不由得热泪盈眶!毛主席一家为了新中国的解放壮烈牺牲了六位亲人!满门忠烈,祖国不会忘记您们,人民不会忘记您们!那些年轻面庞、坚毅眼神,仿佛还在诉说着那个战火纷飞的年代。毛主席家里,父母兄弟、妻儿亲眷,为了民族独立和人民幸福,前赴后继,献出了无数青春和热血。有时候,咱们都说“革命不是请客吃饭”,可真正在家里失去亲人,那种痛苦和坚强,只有亲历者才能体会。毛主席作为一家之主,既是伟人,也是儿子、哥哥、丈夫和父亲。可他没有选择安逸和自保,而是带头把家人送上了最危险的前线。谁能想到,这样一位家国情怀的大人物,家里竟然会有六位亲人倒在了通向新中国的路上。毛主席的长兄毛泽民,别看名字有点普通,其实是咱中国革命史上的大人物。作为毛主席的亲哥哥,毛泽民早早就投身革命。做过财务、管理、后勤,什么苦活累活都干。可惜,好人天妒,1935年在新疆被反动势力秘密杀害,年纪轻轻就永远地离开了家人。很多人只知道毛主席有个“红色家族”,但很少有人真正了解,毛泽民在家里是顶梁柱,在外也是革命的“好帮手”。他没嫌苦没嫌累,甚至最后连命都搭进去了。要说毛泽民这个名字,应该永远写进咱中国的英烈簿。说到毛主席的亲人,杨开慧这个名字,哪怕隔着岁月,也让人肃然起敬。她是毛主席的第一任妻子,也是毛家最坚强的女人之一。杨开慧和毛主席青梅竹马,一起经历了最艰难的革命岁月。后来因为叛徒出卖,她在长沙被捕,敌人对她百般威逼利诱,让她交出毛主席的下落。可杨开慧硬是咬紧牙关,没说出一个字,最后壮烈牺牲,年仅29岁。一个女人能做到这一步,早就超越了常人。她不只是毛主席的妻子,更是千万革命女性的缩影。那种“宁死不屈”的精神,至今还感动着一代又一代中国人。每次提到毛主席的长子毛岸英,心里都有一种说不出的酸楚。毛岸英小时候随父母颠沛流离,后来好不容易长大成人,又主动报名参军。抗美援朝那年,毛岸英主动请缨,跟随志愿军跨过鸭绿江。本来可以在后方做参谋员,可他偏偏要和战士们一起上前线。结果在敌机轰炸时,为了抢救文件壮烈牺牲,年仅28岁。很多人说,毛岸英是毛主席心头肉。可毛主席却说:“打仗总是要死人的嘛,不能因为我是主席就例外。”你说这样的胸襟、这样的牺牲,谁能不动容?其实,毛主席家牺牲的远不止这三个。毛泽覃、毛楚雄、毛泽覃的妻子贺子珍的亲人,还有毛主席的堂兄、侄子,几乎全家都投身革命。毛泽覃是毛主席的弟弟,早年参加红军,后来在中央苏区反“围剿”战斗中壮烈牺牲。毛楚雄是毛主席的堂弟,1931年被捕后英勇就义。还有毛主席的堂弟毛泽建,牺牲时年仅24岁,是妇女运动的积极分子。毛家几乎每一代人都有人为国家、为人民流过血、牺牲过命。有些人总觉得,毛主席是高高在上的伟人。其实,只有真正了解他的家史,才知道什么叫“家国情怀”。毛主席不是冷血的政治家,他也是血肉之躯,有亲情、有牵挂、有泪水。可为了咱中国的解放,他一而再、再而三地把亲人推向前线,自己咬紧牙关,把痛苦埋在心里。每当毛主席谈到这些牺牲,总是声音哽咽。有人记得,毛主席晚年还常常拿出毛岸英的照片,默默凝视。他不是不爱自己的家人,而是把对家人的爱,化作了对国家和人民的深情。毛主席家里的故事,已经成为中国革命历史里最感人的篇章之一。六位亲人倒在为新中国奋斗的路上,这不是一般人能做到的事。有人说“家和国难兼得”,可历史上真正做得到的,少之又少。毛家的精神,就是“革命理想高于天”,哪怕要用全部亲人的牺牲,也要换来民族的解放和人民的幸福。这种精神,流淌在一代又一代中国人的血液里。直到今天,咱中国能站在世界之巅,和这些“满门忠烈”分不开。他们用生命换来的和平,值得每一个中国人铭记。毛主席一家的牺牲,并没有让他变得软弱,反而让他更加坚定。每当国家遇到困难,毛主席总是第一个站出来担当。有人说,毛主席是用亲人和热血,把国家带出了苦难,带进了希望。这种情怀,这种选择,不是一般人能做到的。如今,咱中国越来越强大,国泰民安。每当翻看毛主席一家人的照片,都觉得肩上的担子更重了。咱们不能忘记,今天的幸福来之不易,是一代代人用鲜血换来的。毛主席一家用自己的牺牲,给后人立下了什么叫“无私无畏”的榜样。每次看到毛主席亲人的照片,心里总是说不出的敬佩和感动。祖国不会忘记,人民不会忘记。毛主席一家,就是咱中国这片土地上最亮的星。希望咱们每一个中国人,都能记住这一家人的牺牲和奉献,把这种精神一代代传下去,让祖国更强大,让人民更幸福。参考资料:《杨开慧:“我死不足惜,惟愿润之革命早日成功”》——党史学习教育官网

![1959年,彭德怀去看望贺子珍,刚一进门,问:你家有没有食用油?[爱心]19](http://image.uczzd.cn/10746774839886421695.jpg?id=0)