“套路消费!”海南女子去餐厅吃饭,因为不想喝酒便点了一壶椰子水,没曾想,一结账竟然花了608元,饭店说一个椰子38元,这杯椰子水是用16个椰子做出来的,一共608元,有什么的问题。这可把女子气坏了,觉得餐厅没有事先告知,于是就将这家餐厅举报了!

“服务员说38元一扎,结账却要608元!”女子怎么也没想到,一顿普通的聚餐竟成了糟心经历。

女子带着5位朋友在海口九点半粤宴臻品餐厅用餐,原本1100元的菜品消费还算合理,但最后账单却飙升至1790元——问题就出在那16个“天价椰子”上。

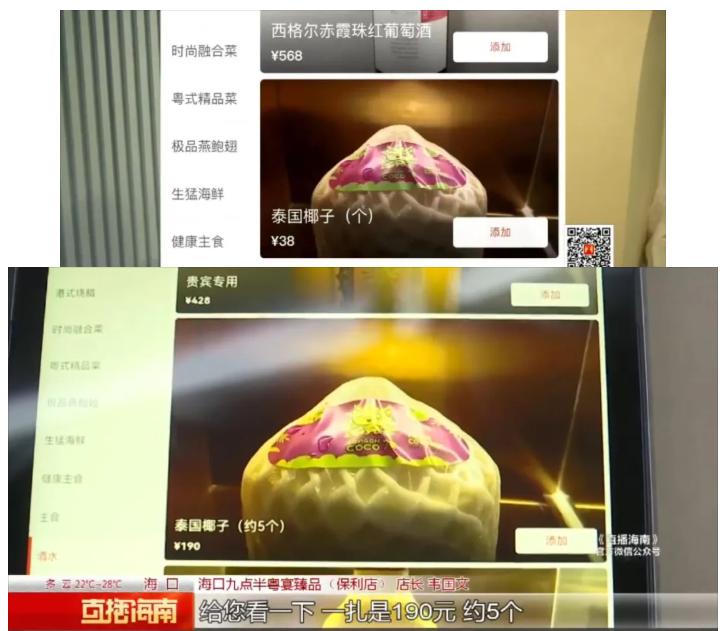

当晚8点多,女子一行人因有人不能喝酒,便想点些清爽饮品。看到邻桌都在喝椰子水,服务员报价“38元”时,所有人都理解为“一扎38元”。

连续点了3扎后,大家还夸赞椰子水香醇解腻,直到次日核对账单才发现,所谓“38元”竟是一个椰子的单价,3扎用了16个椰子合计608元。

“这分明是诱导消费!”女子气愤地表示,服务员从未说明“一扎=5个椰子”,而餐厅老板坚称菜单明码标价,还强调用的是“泰国进口椰子”。

双方争执不下,王女士最终要求退还充值卡余额,发誓再也不踏进这家店。

类似消费纠纷并不少见,去年三亚某海鲜馆就因“38元/个”的鲍鱼结账时变成“38元/克”被投诉。

业内人士透露,部分商家会利用“计量单位模糊化”套路:把“每份/每扎”说成“单价”,等消费者发现时为时已晚。

明码标价确实是底线,但商家也得有点服务良心,菜单上写‘38 元 / 个’,可客人询问时为啥不直接说‘一扎需要用 5 个,总价 190 元’?

尤其是看到客人连点 3 扎,明显对价格有误解,这时候提醒一句能少多少纠纷?赚钱得赚在明处,靠信息差坑熟客,迟早把口碑做烂。

这事儿核心是‘消费知情权’的边界问题,服务员说‘38 元’时,客人理解的是‘一扎 38 元’,商家认为是‘一个 38 元’,这种认知偏差完全可以通过一句话避免。

餐饮行业讲究回头客,尤其是女子还是充值会员,就因为没多嘴解释一句,不仅丢了熟客,还闹得全网议论,这损失可比退几百块钱大多了。”

这件事给我们提了个醒:在外就餐时,别被“大概”“差不多”的说辞糊弄,您有没有遇到过类似消费陷阱?来评论区说说您的经历,让更多人避坑!

信源:直播海南

三扎16个椰子,一扎5个椰子差不多但是海南椰子便宜5块钱一个椰子差不多。

大侠燕南天

反正没有回头客,能宰一个是一个————旅游景点商户心想

用户12xxx48 回复 07-26 21:43

新充值的吧,想着要玩几天就都在这家店吃得了。老充值客会不知道一扎椰汁多少钱?明摆的就是宰新客,能唬一个是一个!

用户11xxx20 回复 用户12xxx48 07-27 02:39

让你们去海南

小纯情

咋不说一滴38,这种无良商家就应该让他封店

是个俗人 回复 07-26 22:57

店早就倒闭了,这是前几年的“新”闻了,小编没事干发出来炒一炒。

河马 回复 07-26 22:03

看你脸大,老板说买一滴送一滴,你赚大啦……

用户41xxx03

既然是进口椰子,又卖这么贵,那要求拿报关单不过份吧。

是个俗人 回复 07-27 11:00

你这就没意思了,调侃而已,何必认真带贬义词呢?不觉得拉低自己的素质?

流氓不是地痞 回复 07-28 11:27

不过分,顺手反馈下海南物价,谢谢!

幻.逸

我就觉得搞笑的是海南明明是产椰子的地方,他说他的椰子是泰国进口的😂😂😂😂

是个俗人 回复 夸父 07-27 08:14

3-5块是15年前的价格了,现在普通街区都7块一个,冰冻的8块,景区15左右。前年一个台风从文昌登录把椰子树吹倒好多,那年我们小区楼下小卖部12块一个椰子……

夸父 回复 07-27 02:12

你说的是超市部分有进口品种。真正你看路边,多的是本地的椰子,景区周边一般10块一个,越偏景区越便宜,3-5块才是正常价

梅菜得撕 笨死

泰国椰子不值钱烂大街,泰山椰子才是椰子中的劳斯莱斯

咖啡加点盐 回复 07-27 02:17

泰山还产深海帝王蟹和蓝鳍金枪鱼![开怀大笑][开怀大笑][开怀大笑]

没有未来可期 回复 07-27 15:25

我穿了十年的内裤,你出3亿我都不卖你呢

Lkai

我觉得活该,一个名声烂了、臭了的地方,还要去旅游,这不是该有的待遇吗。

Lkai 回复 07-27 13:49

为什么要出国,安全吗,你去泰国吗?敢吗?国内这么多口碑好的旅游地区不去,要去这种(烂得出名)的地方,这不是自找的吗?

?? (小白) 回复 Lkai 07-27 22:18

果然中了吧。有什么不敢的,哪有那么危险,只要不去偏僻的地方其次就是不要相信国人,九成九没事

用户10xxx14

这老板太实在了,一滴3.8元,才是终极

天天 回复 07-27 02:16

我有一个同事就是海南的、我就问他为什么那么多坑人的商家、他说、海南不坑穷人[开怀大笑]

用户71xxx12 回复 天天 07-27 21:31

真就对了,我去海南就没被坑过

铛铛铛

倒是说说店名啊 大家统一避坑!

骂我必破财倒霉 回复 07-27 23:18

在海南吃饭,吃的也是海南特产,但是这店名却叫“粤宴”[好生气][好生气][好生气]

dgggh

明显就是诈骗嘛,直接报警

清茶飘香 回复 07-27 02:55

你以为报警有用?天真!

用户17xxx45

海南在作死的路上

骂我必破财倒霉 回复 07-27 23:19

这个……………云南人没有立场说这话!去旅游最坑的不就是云南么!

墨者

被东北人变成了第二个东北

嘘嘘嘘 回复 07-28 15:36

热情好客

颜维

十六个椰子够洗头了!

老冼 回复 07-26 21:23

洗完头还可以刷一遍牙

攻陷富士山

我关心的是老板是哪个省的人

东明 回复 07-26 21:44

应该是广东的,因为广东饭店餐巾纸收费,茶位费也要钱,打包盒也要钱~

梦想飞翔 回复 东明 07-27 03:08

文章好像没说纸巾,茶味,打包钱吧???更别说东北人在海南,潜水问你要不要拍照,不拍拉你氧气罩,这种谋财害命的强吧[打脸]

用户10xxx24

古语有云欲加之罪。何患无辞,,

体育老师

能说说这店的老板是两广人还是海南人吗?别让华南F3给东北人背锅行不?

赛门 回复 体育老师 07-26 21:53

我说的和你理解的是两码事,任何地方做生意的都会有不择手段的人,没看过报道吗?山东大虾,云南,但你没有理由憎恨所有的山东人云南人,同理,也没有理由把所有两广人海南人都混为一谈

体育老师 回复 07-26 21:25

你对北海和海南的饮食行业稍了理吗?问问他们最讨厌哪地方的同行,哪地方的人做生意不择手段毫无底线。

红色卡钳

海南一个农业省,没见过大世面,逮到机会能不宰

强劲精锐

因为这些坑人的店最终都没受到严惩,所以一直都有人这样坑下去。

SEQUOIA1978

SEQUOIA1978  0 就跟我老头子去北京旅游,阿姨舅舅共2桌人,上饭的时候给了2汤碗饭,一吃感觉不错,就在汤碗里多乘了几小碗,结果结账时说谁谁谁吃了几碗,共98碗这时才明白为什么服务员要站在旁边微笑服务了

用户10xxx79

一群无信用之徒

SEQUOIA1978

就跟我老头子去北京旅游,阿姨舅舅共2桌人,上饭的时候给了2汤碗饭,一吃感觉不错,结果结账时说谁谁谁吃了几碗,共98碗这时才明白为什么服务员要站在旁边微笑服务了

平平安安 回复 用户18xxx16 07-27 12:52

2桌人上了二汤碗饭多么?你可能也没去过像样点的饭店过!既然你上的汤碗就应该按照汤碗算或按人头算,没道理按每人吃的小碗算的!

用户18xxx16 回复 07-26 20:44

你们该是多饿呀,算20个人的话,每个人吃了快5碗饭了,

WEI

不懂你真的可以去查查 海南还真的进口椰子呢 因为加工椰子海南本地的根本不够 但是进口的便宜

用户10xxx11

明明是敲诈勒索,为什么不罚他们个倾家荡产以正行业风气?再这么下去,玩个屁?

赛门

这是很低级的坑蒙拐骗,说38元,就应该按38元的品种份量上,直接上一个椰子份量的椰子汁。你上的都不是38元的份量,不是有意挖坑吗?

随风的心

海南是个好地方![并不简单]

用户27xxx95

海南特别是三亚那边的餐馆一直就是这样干的,价格就是当面一套、背后一套,反正就是让你入套。

WWIII

泰国进口的椰子更便宜

没有昵称

我本想骂的,但看图应该是明码标价了一个和一壶的价格,应该是食客和服务员沟通有问题!这下不太好骂啊[哭着笑]

没有昵称 回复 07-28 09:14

刚再看文章截图,顾客也只是投诉没说清楚个和扎。另一图的菜单明显是扫码点餐价格。其它问题你再客观分析分析。

没有昵称 回复 07-28 09:06

你的分析先入为主了,恶意揣测服务员,直接给人定罪看问题!顾客用的是储值卡,明显是老顾客,餐厅也不太会有玩一次性消费坑顾客的动机,且顾客也肯定知道在哪看价格,只是为方便直接问服务员,服务员回答的是一个的价格,估计顾客方人多,所以才上了几扎。在个和扎两个量词的变化,服务员处理有不足,顾客有误会。这就是沟通问题啊!事实上,谁工作没个失误的时候?何必把失误定义成故意!

何建文

问题是有没有16个椰子[哭笑不得][哭笑不得][哭笑不得]如果有16个椰子还说的过去[哭笑不得][哭笑不得][哭笑不得]

用户10xxx36

知道国人为什么宁愿出国旅游了吧

東正西邪

进口的屎都香的吗?

LiMF锋

直接罚个几百万

退休后闲逛

在上海(海南不知道)椰子的确不讲杯,也不讲扎的,里面水有多有少,所以论个卖,一个多少钱,反正你挑好,削皮打孔插吸管,水多水少都是你的。38一个的确贵,上海泰国椰青一般餐厅25元一个,据说批发价不到10元一个,路边车上25元二个,水果店泰国的18一个,30二个,海南的10元一个,50元6个。这几天吃的少,都吃西瓜,过了立秋,吃人就多了,价格全年差不多的。

沧浪

没用的要是想坑你怎么都跑不了。 比如去饭店吃饭什么菜啊酒啊什么都问到了,最后就忘了问馒头多少钱一个了,最后一算账10块钱一个馒头。

哎 曾龙

你怎么证明里面有16个椰子水。我需要看到全程制作视频。到底有没有16个。

用户10xxx96

一看就是乱吹牛,3到5个都一壶了,还16个,

用户10xxx64

在广东没有这样的事发生!海南的饭店是打算做一次性交易啊?

没事偷着乐

这种现在投诉到底,打12345,打质监局电话,打工商税务,卫生环保…留好所有的票据,拍好所有的现场照片,录下所有的谈话,最后在网上发出来,@区一级,然后市一级,后面再省一级,最后还可以@国家级!这种无良商家,一次头给他整治到位!不然真怕哪天去店里喝杯白开水都收我988,来句这是阿尔卑斯山顶雪水所化[捂脸哭]

诗书裕后昆

椰子产地用进口椰子?真贱

用户12xxx21

我们市面上硕果仅存的百年老字号还剩多少?已经玩废了多少优秀招牌?

用户14xxx35

恶意商家应严惩不贷,还市场安宁,让消费者放心消费

完美風暴

泰国椰子是红椰这个是青皮的,一般饭店一壶椰子水就60-80块钱左右

黄杨酷裤

国粹精华?老祖宗留下的手艺?一点也没退步?反而子清于蓝胜于篮?

看来还是无聊

海南用泰国椰子[哭笑不得]

像我这样的朋友

评论区的喷子是不是傻,一打12瓶,不知道你们怎么就能认为一瓶才3块钱,一罐雪碧也不止这个价吧?他们点了3扎就是36瓶,36瓶608我个人觉着不贵。

Ryan 回复 07-26 21:57

你这智商,人家说扎你说打,人家16个椰子你说36瓶

像我这样的朋友 回复 Ryan 07-27 06:22

你睁大眼睛好好看看到底是多少瓶,16个椰子那只是原材料。

AMX 13 90

多少升?

雨声

海南的“坑”是比较多,商家的数学也较差。旅游曾见一袋密封三条洗脸巾价标38.5元,结帐时却收38.5x3=115.5元。

用户10xxx16

商家老板肯定不是海南本地的…[滑稽笑]

青蛙 fenghua3113 回复 07-26 22:46

就知道你是海南的

我怕嘿

干嘛不买从小喝到大那种椰汁?

菜ゞ尐白

[哭着笑]没用小字给你2元/粒的米饭是良心

用户10xxx13

问题是客户点的是椰子汁,还是点的椰子,有椰子汁按个来计量的吗?椰子汁的个又如何计量?

ampamp O

海南……

binbiao

三亚不是我等普通人能去的地方

风情

为什么不把店名讲出来,好帮忙做广告

添乱小能手

以后菜单可以标青菜18,结账的时候每根18或者每片叶18[滑稽笑]

用户14xxx78

去景区消费本来就是挨宰的。只有真大款和蠢货才会在景区就餐。

赵兄托你办点事

椰青才几块钱一只[赞]

蔡前进

白洋淀的事情还没过呢

弓心月

三亚旅游环境这么差,没人管吗

用户11xxx09

看来去海南要先付钱再吃,付钱的时候知道就不吃了。

开心每一天

椰子是进口的没错,买了进口了而不是丢了。

ZHV1539

海南进口椰子。。。这不就相当于山西进口煤矿。😂

金刚猫

就在还想发展国际旅游岛

老陈醋

欺骗顾客而已。

笑看各色水军

这有啥,当年大虾也是按只数卖的。

SEA KING

你妹的,海南会进口椰子。。

8178333

没什么含糊的啊,小编不要故意引导舆论,看图上面写的很明白椰子38一个,五个190。

元氏天遵

害得人多了去了,碰到较真的才揭露出来。

MoVinte

物价局何在?

勇敢的心

大连,刚买了两个椰子,每个10元,海南椰子38一个是天价了吧?

骂我必破财倒霉 回复 07-27 23:23

绝对算天价,如果是本地货还好说,偏偏他也是进口货!

冷暖自知

自古以来人流量大的地方做死门生意的人就多

用户49xxx03

为什么不曝光餐厅名字,餐厅无所谓,因为旅游城市基本没有回头客。都是宰第一次去的也是唯一一次去的。

灰狼阿土

海南本地,买个椰子要38一个?是不是青岛那家卖大虾的老板跑去海南了?

Chyh

建议赔偿该顾客十倍消费金额,再行政处罚注册资金相同金额的罚款

用户17xxx80

所有计量单位必须改为每斤也就是每500克

khtgad

会员是什么?那是回头客 老客户。连这个也宰那不是自掘坟墓吗?白洋淀宰客那是不指望回头客的

燕麦

海南封关了,海南的房子要涨价了

镜大海

你们真的胆子太大,海南的旅游区餐馆都敢去吃

一笑而过

次店反正没有回头客,能宰一个就一个,宰的都是新客,会去旅游的都是有钱客[滑稽笑][滑稽笑]

店小二

直接打残

浣溪沙之蝶恋花

公布地址、店名……

强哥乐呵呵

海南云南 有名的好地方。。。

仁心仁义

椰子还是海南的好喝!其它进口椰子对上海南的椰子没有可比性

麒麟1391 回复 07-26 17:35

从未听说上海南产椰子[doge]

咖啡加点盐

在中国很正常嘛!我去年去苏州旅游,吃了4个螃蟹竟然收费1100人民币,然后服务员告诉我这是从日本进口的正宗大闸蟹,我也是第一次听说正宗大闸蟹尽然是日本产的,很震惊!

李怼怼

5个椰子水都能灌死你

老农6701

去塞××玩,跟当地黑导闲扯,毫不掩饰的告诉你:我们这里10个月磨刀,两个月宰羊[哭着笑][哭着笑][哭着笑]

abzyj

既然报价是一个,就该一个一个上,有什么权利一次上五个。

伊波拉霸道

海南,你这是要作死吗?

远航

这种店铺离破产不远了

一念

严惩不贷

Fyjuter

为什么不能全国统一标识x元/500克

大川

海南需要从别地地方进口椰子?这就跟大同需要从平顶山进口煤一样扯淡

贝尔

报警也没用 打官司输了

李杨

在海南卖进口椰子,这和相声说的把煤卖到山西大同有什么区别

站在山顶看脚趾

都不怕亏心嘛!!这样挣钱就是也就是中午可以。

没毛病

来东北吧,性价比高

火星幽灵

海南的椰子多便宜啊!以前去过三亚,五块钱一个!

二阶二货

活该被宰,都是有钱人消费的地方

用户10xxx43

椰子没这么贵

东潇飘雨

曝光餐馆的地点名称,以免大家上当受骗。

用户10xxx28

16个椰子才搞一得杯?水桶没样的杯子吗[哭笑不得]

小馬

我顾客来山西吃涮肉,我说我们这有进口煤炭比本地煤炭贵三倍[哭笑不得]