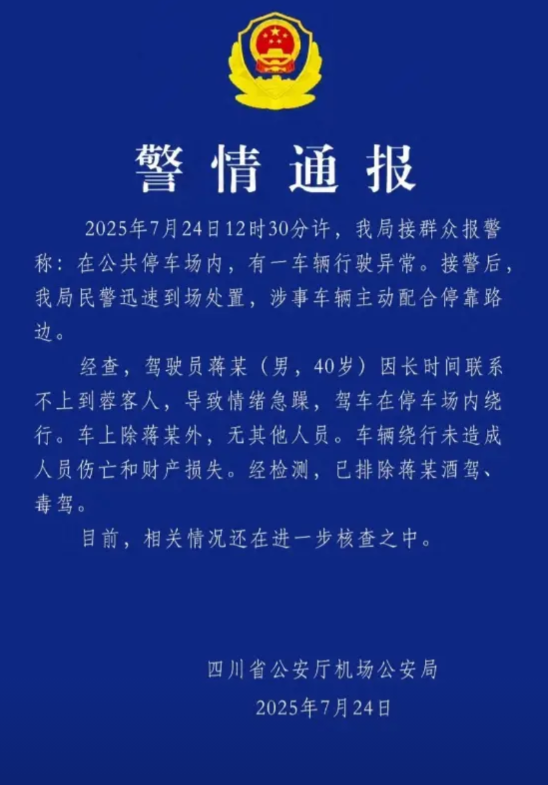

行驶在香港上环的出租车。

在香港,网约车与出租车的市场争拗持续了超过11年。网约车方便、灵活、透明的运营模式,为香港市民和旅客的出行增添了选项。然而,缺乏监管的网约车存在安全和服务质量隐患,发生交通意外时赔付责任难以厘清等情况,仍存在不确定因素。

网约车也与传统出租车形成直接竞争,挤占了出租车运营的市场份额,引起香港出租车运营商和司机的不满。另一方面,香港交通高峰期“打车难”、服务意识不足、偏远地区拒载等情况屡见不鲜,出行市场也呼吁有更多的参与者,让市民和旅客有更多选择。

问题

平台排单给出租车合法给私家车运营则不合法

网约车服务最早在2014年引入香港,逐步在当地普及起来。遗憾的是,多年来,香港网约车相关法律缺位,让网约车服务与传统出租车服务之间争议不断。

香港特区行政长官李家超意识到搭建相关法律框架的急迫性。他对媒体表示,香港网约车问题由于问题复杂,涉及广泛因素、多个角色和多方面利益,11年来都没有制定监管方案。“我认为问题不应该再拖,政府必须拿出解决方法。”李家超说道。

在香港的现行法律下,网约车进行取酬载客的服务属于“灰色地带”。

对于网约车服务运营平台而言,将订单安排给有营业执照的出租车,如果收费合规,一般情况下是合法的。但是,如果将订单安排给私家车运营则并不合法。

香港终审法院曾在2020年,在一宗有关网约车平台合法性的案件中,基于香港《道路交通条例》(第374章)第52(3)条作出判决。根据条例,任何人不得驾驶或使用私家车,容受或允许他人驾驶或使用汽车,以作出租或取酬载客用途,除非该车辆领有生效的出租汽车许可证。

立法

香港网约车立法建议和框架将市民利益放首位

7月18日,香港特区政府运输及物流局向特区立法会交通事务委员会提交文件,提出规管网络预约出租汽车服务立法建议。香港特区政府运输及物流局局长陈美宝发言时表示,“本届特区政府抱着破局的决心,踏出重要一步,解决这个11年多的争议。”

陈美宝说,特区政府提出的规管网约车服务框架,将市民利益放在首位,目标是让市民出行更加安全,有更多选择、更优质的点对点交通服务。

平台监管:

须香港注册公司牌照有效期5年

根据这份立法建议,香港拟对提供相关服务的平台、车辆及司机三方面订立规管框架。对于平台而言,特区政府建议,规定所有提供网约车服务的平台(包括一般平台及聚合平台)必须领有网约车平台牌照,并须遵守指定的牌照条件。

牌照有效期为5年,可以续期,但不得转让。香港特区政府运输署会对平台持牌人的服务表现作中期评核,并考虑有关的评核结果决定是否延长其牌照有效期。申请资格方面,平台公司须为在香港注册的公司,并在香港常设行政人员及办事处。

监管机构希望引入竞争,但也要避免因平台数量太多,令民众打车时“花多眼乱”,也要避免因为平台公司不具备足够的营运能力,而导致服务质量不理想,影响乘客的出行体验。

车辆监管:

私家车须申领许可证可注册多平台

对于车辆而言,建议规定所有提供网约车服务的私家车,必须申领网约车车辆许可证,并遵守指定的牌证条件。申请资格方面,车辆必须以个人名义登记。在申请许可证时,车龄不得超过7年,车辆也要每年通过车辆检查。持证人要购买商用车的第三者责任保险,并缴付牌照年费。

持证的网约车只可经持牌的网约车平台提供载客取酬服务,不得在街上直接接载非预约的乘客。网约车可以向多于一个网约车平台注册,并接受由不同平台安排的行程。

司机监管:

必须申请许可证有效期5年

对于司机来说,所有驾驶网约车的司机必须领有网约车司机许可证。许可证有效期为5年,如符合相关要求,许可证可获续期,续期次数不设上限。

至于申请资格方面,司机须年满21岁,并须持有私家车驾驶执照最少一年、五年内无严重交通定罪记录,以及在提供服务前通过指定考核和完成职前课程。

香港交通咨询委员会欢迎这一立法建议。该会主席张仁良表示,期望在有关规管落实后,香港出租车会继续保持现时的优势,亦与网约车两者并存互补,满足乘客多元化的出行需求。

记者观察

道路运力互为补充共赴未来之“约”

香港作为国际大都市,公共交通系统的高效与多元一直是其城市竞争力的核心。然而,随着科技发展与出行模式变革,网约车服务的兴起已成为不可逆转的趋势。最新出炉的这份立法建议文件,展现了特区政府的务实态度,既承认网约车对补充运力、满足市民多元化需求的作用,又试图通过规管框架平衡各方利益。

从政策设计上看,平台、车辆、司机的三方牌照制度借鉴了国际经验,但香港的独特性在于其高密度的道路资源和以公交为主导的出行生态。因此,总量控制的思路虽显保守,却是避免车辆过多导致道路拥挤的理性选择。

值得肯定的是,文件并未简单地将网约车与出租车对立,而是提出“优势互补”的框架——例如建议容许并鼓励网约车平台同时提供网约车和出租车的约车服务、容许现时拥有出租车驾驶执照的人士无须再作另行考核,便可以申请取得驾驶网约车资格等。这种“共生”思维跳出了非此即彼的窠臼,或许可以缓解业界的焦虑。

但细节决定成败:车龄7年上限是否过高?平台准入门槛会否形成寡头垄断?如何避免网约车牌照成本转嫁给乘客?这些问题仍需在后续讨论和调整中谨慎拿捏。如果能以市民和旅客出行体验为最终标尺,在安全与便利、创新与秩序间找到动态平衡,香港或能为高密度城市如何拥抱共享经济提供新范式。

采写/摄影:南都记者肖遥