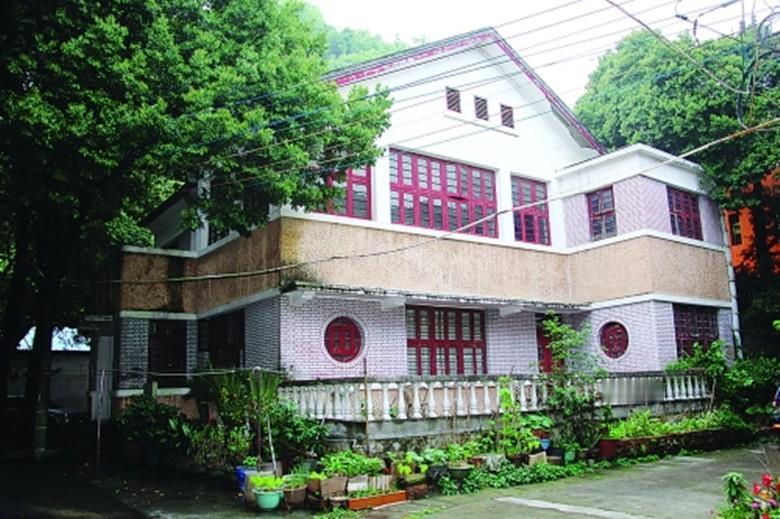

张云逸主政广西,定省会南宁,向叶帅要“出海口”,自此广西腾飞 “1950年2月7日夜里,’张司令,明天政府成立,可南宁街上连像样的路灯都没有啊。’警卫员小李压低嗓门嘀咕。”一句再寻常不过的抱怨,在张云逸耳里却成了最直接的提醒——建设,从脚下这块偏僻土地开始。 1949年春,中共中央七届二中全会刚结束,毛泽东便向张云逸征询意见:广西怎么办?彼时的广西,铁路断、匪患重、语言多,很多人避之不及。张云逸却想起自己当年在百色、龙州走过的山路,答得干脆:“去!” 5月,他离开陕北南下,途中赶到武汉参加新政权筹建会议,又紧接着随同出席人民英雄纪念碑奠基仪式。10月1日,新中国成立,他站在天安门城楼偏东的位置,看见大典庄严,也看见自己肩上那份沉甸甸的广西任务。 南宁当时只有十一万人,稀稀落落几条石板路,行走时扬尘迷眼,夜幕降临更显萧瑟。张云逸抵达第三天,就把原黄旭初旧居挤成了临时指挥部:客厅挂地图,卧室堆公文,谁进门都得绕过一箱箱档案才落座。 难题抬头先是干部。广西本地懂方言、懂山情的人太少,他直接给四野、二野发电报,要求调回分散在各军的红七军老兵和广西籍政工干部;同时还把原先抗大八分校、华东军政大学的办学经验照搬到桂林,创办广西人民革命大学。三年下来,一万六千名新干部遍布山村与口岸。 动手之前得先安静后方。1950年初,大小瑶山、十万大山里仍有五万余匪众盘踞。张云逸研究地图到深夜,圈出九个重点区,集中四个师逐点拔钉,再辅之民族政策:组织苗、瑶、壮青年当翻译、当向导。配合部队的,还有宣讲队带着木鱼和锣鼓进寨开夜谈。半年后,广西日报头版发短讯:顽匪主力被清,群众自发收缴枪支六千余支。这波操作打消了各族群众对新政权的疑虑。 枪声渐息,铁路施工的轰鸣接棒。柳州到南宁的柳邕铁路,四百二十公里要跨七十余座桥、百余涵洞,预算、炸药、技术缺一样都不行。中央没钱?那就众筹:省里拨木料,各县摊钢轨,民工自带锄头。有人笑他“挖沟也想通天”,可开工不到五个月,第一列货车就载着粮食驶入南宁东郊。张云逸拍车皮时说:“铁路响一响,腰包鼓一鼓。” 交通的下一颗棋子是海口。广西被群山锁在内陆,货要从粤港澳转关,费时又费钱。张云逸盯上了钦州、廉州一线的长海岸。1951年初,他飞广州找叶剑英,端起茶直接表态:“广西没港口像牛没鼻孔,叶帅,借我一条‘出海道’。”叶剑英朗声答:“钦廉归你,彼此都方便。”两人当场敲定方案:钦廉专区划归广西,广湛铁路走钦州,战略防御也更完整。华南分局随后上报中南局批准,广西自此从内陆省份升级为沿海省份,获得一千六百公里海岸线。 省会之争更是刀尖舞蹈。桂林有文化底蕴,柳州有工业基础,各方大员几乎一边倒反对南宁——太偏、太穷、太荒。张云逸将反对意见汇总呈报中央,毛泽东回电只有十六个字:“南宁背山面海,进退有据,可定省会。”有了定音鼓,他当即拍板。南宁由此成为广西政治、经济中枢,今日“绿城”雏形就此奠基。 金融同样乱得像一锅粥,民间还有银元、法币、军票并行。张云逸下令“货币只认人民币”,并把没收的旧纸币换成债券投资修路、修水库。半年后,物价折腾不起波澜,广东商贩开始用船把酱油和丝绸大批运进南宁,换走大批木材、茶油。 连续几年夜以继日的操劳,1952年春,他突然在会议上站立不稳,被医生诊断为严重心肌劳损。4月3日,毛泽东亲笔写信劝他休养半年。张云逸抚信良久,对夫人韩碧说:“病要治,但广西的车已发动,不能掉头。”他把手头急务交给李明瑞、韦国清等人,随后赴苏联疗养,却仍隔周写信关注柳邕延伸线和钦州港码头进度。 1955年授衔典礼上,周恩来递来大将军衔,张云逸迟疑:“是否换年轻人?”周总理笑答:“广西还等着你这个‘老司令’指点迷津。”授衔后,他虽转到中央任职,却每隔一两年回八桂,催推进度、看旧部队。吴圩机场开工阻力大,他拄着拐杖跑到现场“拉家常”,三天谈成征地;广西大学因经费中断,他自掏稿费补缺口。 1960年代,柳邕线已向北连云贵,向南接防城港,钦州港也开始外贸试航。越南客商用木船换走糖、茶,带来橡胶、胡椒,南宁街头第一次出现“咖啡”的招牌。老北风仍旧冷,广西气色却暖了起来。 1974年11月19日,张云逸在北京溘然长逝。病重那段时间,他让秘书把广西地图贴在病房墙上,盯着南宁到北海的红线自言自语:“这条线,我画下的。”随后闭目,仿佛听见远方火车汽笛与海浪声交织。八桂山水至此再没忘记这位老兵——从偏远内陆到沿海通衢,他用一枚钉子、一条铁路、一座港口,彻底改变了广西的命运。