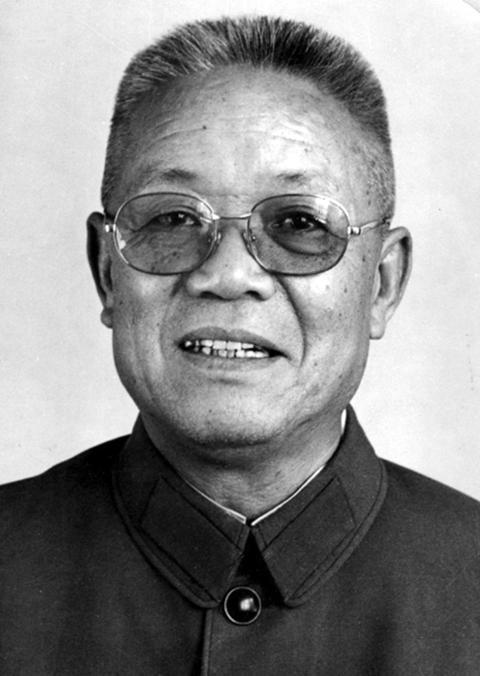

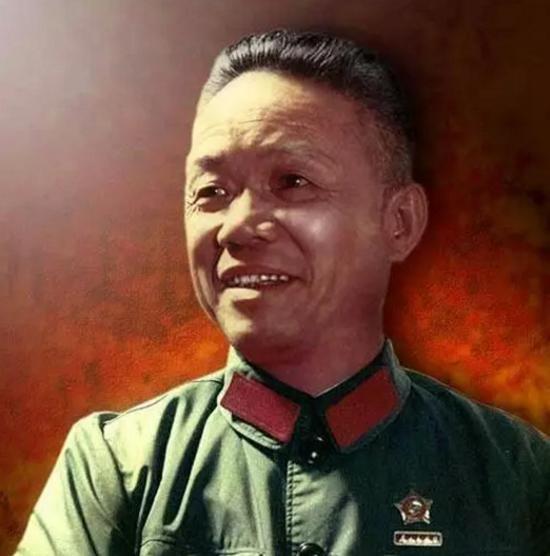

1981年韩先楚返乡探亲,遇发小闲聊,对方直言:你这官咋当的 1981年1月3日拂晓,同行参谋还在给吉普车预热,村口忽然传来一句大嗓门:“祖宝,我说你这官咋当的?” 车门刚拉开,韩先楚愣了一下,随即大步迎过去,把破毡帽里的陈尊友紧紧抱住。短暂沉默后,他低声答一句:“老弟,先别埋怨,屋里坐下慢慢摆。” 远处鸡鸣此起彼伏,薄雾里露出几间坯房的屋脊。车灯熄掉,韩先楚让随员把慰问品先留在车上,只提了两包茶叶,踏着仍带寒意的泥土进了陈家的土屋。昏黄灯泡下,他望见老友肩膀上还打着补丁,不由得皱眉。 陈尊友并不客气,一边往灶膛里添柴一边叹气:“你把仗都打赢了,可咱们这块地还是穷,一年到头吃糠咽菜,你到底管不管?”话很冲,屋里几个小孩瞪大眼,担心这位穿将星的老人会生气。 韩先楚没有辩解,只问:“你们去年收了几石谷?水牛还剩几头?”随员悄悄拿出本子记。听完数字,他轻轻拍着桌面:“欠账我都听见了,这次不光是我回家,也是带任务回来。” 炭火噼啪作响,屋外晨雾散去,远山轮廓愈发清晰。韩先楚扭头望向窗外,脑海里突然闪过三幅画面——1947年辽西的炮兵阵地、1975年家乡土路上拥挤的人群、以及这次看到的破院墙。三幅画面拼在一起,就像一张尚未完成的作战地图。 他想起三十四年前义县攻坚。那一晚他守在炮兵观察所,强忍疲乏,拿着手电反复比对测距表,只为把每一发炮弹钉在敌火力点上。他后来对炮兵参谋说得最狠的一句话是:“宁可多测十次,也别误炸一户人家。”当年没炸坏义县一间民房,新闻写成“神炮”,可在韩先楚眼里,那只是对百姓最基本的交代。 如今,城墙是炸开了,老根据地却还在困境中。他清楚,红安不是义县,靠精准炮火换不来粮食与耕牛;要让老苏区换新颜,得争政策、跑项目、找资金。 短暂的早餐后,他没让陈尊友再留,反而带上乡亲们到田埂边现场看地。站在冬闲的稻田里,他卷起军裤腿丈量沟渠宽度,随口问水源、问化肥、问劳力外出比例。七十多岁的战将做着农技员干的活,引得大家直乐。有人问:“韩司令,这些事管得过细吧?”他头也不抬:“仗打的时候我看地图一毫米都要较真,侍候庄稼当然也得精细。” 午后返回县城的路上,他让司机放慢车速,车窗全开。沿途土坯房依旧低矮,只有学校屋顶的五星红旗在风里格外鲜亮。随员小声说:“将军,这几年中央刚把扶贫写进文件,进度会慢些。”韩先楚摆手:“文件好,但不能让老乡等文件长大。” 回到驻地,他连夜给省里、军委、财政部三处打了电话。语气不急却盯得很紧:“红安牺牲十万儿女换来的江山,到今天还是缺医少学,理不通情也过不去。”讲完,把自己草拟的《老区综合帮扶建议》塞给秘书,要对方天亮前誊清十份。 第二天上午,他再赴县政府,找来县委书记与基层干部对表,条理极细——修水库、铺机耕道、合并零星校舍、引入旱稻良种,一项项列下完成时限。有人担心资金缺口,他直截了当:“缺多少报多少,先上报中央老区办,我走之前再催一次。” 忙完这一圈,他才抽空回祖屋。房檐下挂着祖父留下的旧风铃,已满锈。微风一吹,风铃发出沙哑金属声,他伸手触了触,旋即松开。门前杂草没腰,他却笑了:“荒草还能翻出春芽,红安人更不会被穷住。” 离村时,他站在青砖巷口,回头对围来的父老兄弟说道:“解放都三十多年了,让大家还过紧日子,我心里也不好受。明年再回来,我不想再听到‘吃糠咽菜’这四个字。”话不算多,却透着股子硬劲。 真实的故事并没有戏剧般的神转折。当年年底,红安的面貌当然谈不上脱胎换骨,但灌渠拨款、农机补贴、低压电网改造陆续落地——那是韩先楚不停敲电话、打报告的直接结果。县档案里保存着他签字的五页传真,落款日期比他回京时间早了整整两天,可见那份紧迫。 值得一提的是,他后来病重住院时,还叮嘱夫人把几袋香樟树苗送回老家,说是“院子光秃,先种树,等我出院了好乘凉”。没想到再也没出院。树苗却活了,如今已有手腕粗,被称作“老韩林”。每年清明,不少乡亲仍会在树下摆家酿米酒,说一句:“老司令,稻谷饱满啦,你放心。” 有人评价韩先楚“粗中有细,勇而有仁”。短短一句,其实概括了他那一辈军人常见的共同特质——战场上刀口舔血,心底却装着一粥一饭。对他们来说,胜仗如果不能换来百姓的笑脸,再多勋章也没滋味,这或许就是陈尊友那句“你这官咋当的”背后的生命力:官不在衔级,在担当。 故事讲到这里,1981年的寒风早已过去。可当年那段对话,仍像村口老槐树下一声清脆的柴火爆豆——短促,却响亮。