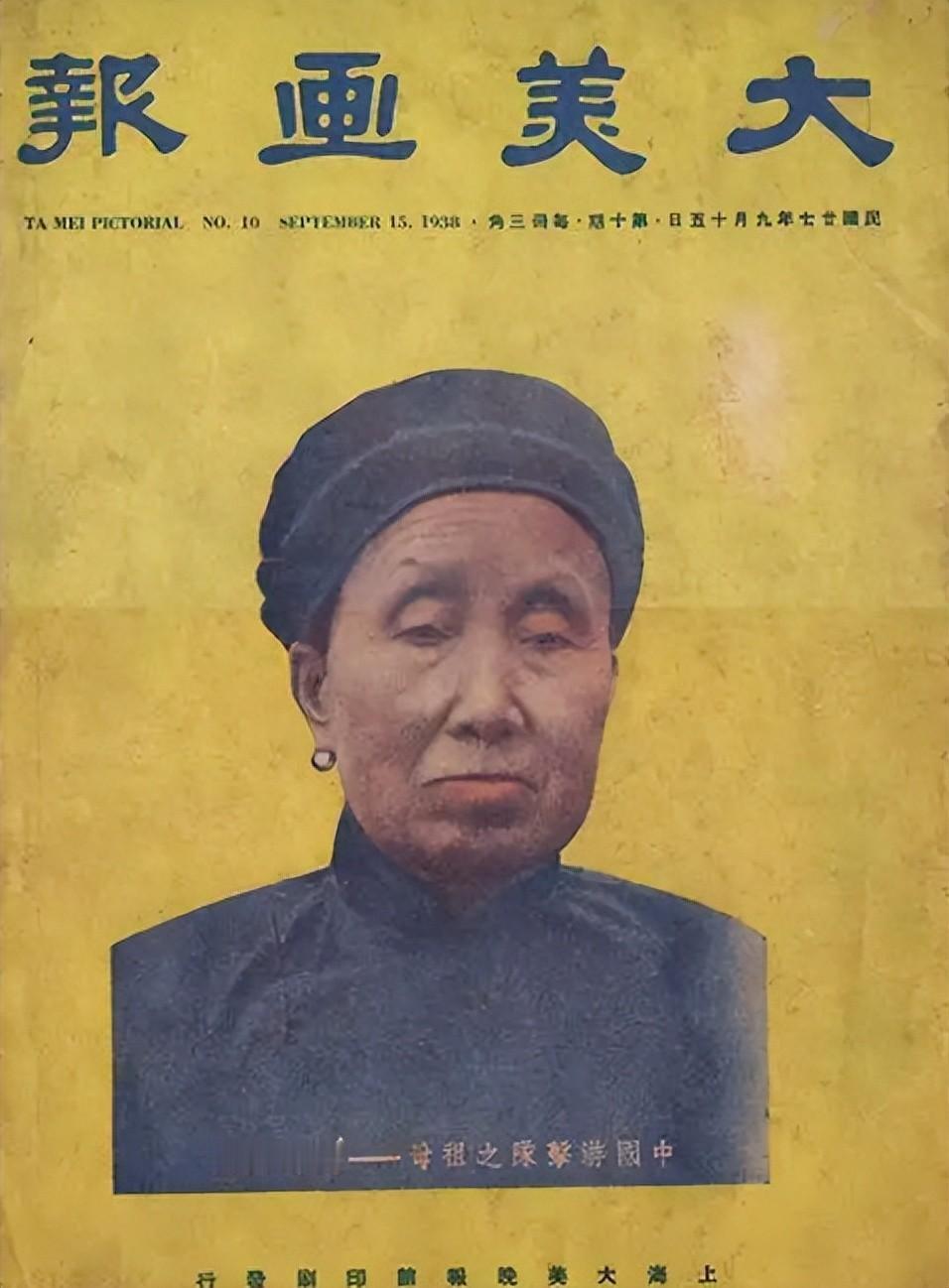

1950年周总理为老蒋亲信求情,毛主席执意处死此人,事后看很高明 “总理,名单里还有赵洪文国,要不要再请示?”——1950年2月16日深夜,北京西山军调处一间不大的办公室里,警卫员压低了声音。周恩来抬头,手里的铅笔停在半空,他沉吟半晌,只说一句:“我去见主席。”这一晚的灯光,亮到很迟。 新中国刚刚立国,清算内战遗留问题迫在眉睫。各地移交上来的战犯卷宗摞成小山,既有侵华日军爪牙,也有打着国民党旗号的地方武装头目。多数人名不见经传,唯独赵洪文国的材料,厚得吓人:先是铁骨女侠,转眼土匪头子,最后干脆沦为老蒋的“忠诚牌匾”。正反两面写满了时代的血和火。 她1881年生在辽宁岫岩,幼时家贫,赶集卖蚕茧贴补生计,日俄战争一炮声响,仇恨的种子牢牢埋进心里。村里老人后来回忆,“那姑娘十四五岁就敢抡锄头撵沙俄逃兵”。敢动手,也肯动脑,她办私塾,教娃读《大公报》,口头禅是“堂堂正正做人”。 九一八后,东北陷落,她自掏腰包买来十四响步枪,修碉堡、挖地道,乡亲喊她“赵大当家”。儿子赵侗不爱种地,想投军,她咬牙变卖嫁妆,将其送进牡丹江警察署。转年又把孩子从伪警署拉进了民众自卫军,她自己则提枪跟着游击队上山打伏击。有一次被捕,日军拷问粮道,她硬是一声不吭,拖着镣铐被押了三天三夜,直到赵侗夜袭东岗子把娘救出。 抗战最艰苦的岁月,赵洪文国一度与八路军配合默契。可是矛盾也在悄悄累积:装备差距、指挥权摩擦、游击区粮草分配,每一件都像细针。漫长拉锯里,她的骄傲与失望互相撕扯。1940年春,蒋介石在重庆接见她,称赞“游击之母”,并在合影背后挥笔写下八个大字——“转战千里,不改初衷”。这张照片,成了她此后所有选择的心理支点。 回到冀热辽边区,她披着“中将总指挥”的头衔劝儿子脱离八路军。赵侗本就因多次申请入党被搁置,心头不快,母子二人一拍即合,带队夜走雁门关,投奔陪都。可战争没有体谅他们的曲折——1941年秋,石家庄西南山区,赵侗部与贺龙120师遭遇,仅半日,部队被全歼,赵侗中弹身亡。噩耗传来,赵洪文国在野地里跌坐良久,没有哭,转身就对随员说:“跟共产党,不共戴天。” 从那以后,她南征北窜,打着“复仇”的旗号,在山城、张家口、承德之间劫库劫车,组建所谓“东北先遣讨赤军”。据不完全统计,两年内至少二百名平民死于其部枪口。最震动当局的是“龙首岭惨案”——农民张保明因拒绝供粮被当场砍杀,女儿被轮奸后投井,这些血债在她卷宗上写得一清二楚。 1948年冬,华北我军实行大围剿,贺龙念旧,先派人递信谈判,希望她交枪自新。她不但拒绝,还把谈判代表一并枪毙。又一年,新中国成立,国民党溃败台湾,赵洪文国退守大青山,一路抢粮逼丁。1950年正月,她在河北平山县老龙窝被围堵,筹划突围时被内应锁住木门,随行武装缴械,她被活捉。 押往北平途中,专列车厢里的她仍大义凛然:“生我者父母,知我者蒋委员长。”审讯室里,她对抗审查,拒绝认罪。可在场的调查员摆出被害者名单,她面色终于微微发白,却仍不松口:“兵者,国之大事。自古成败论英雄。” 材料递交到中央政法委员会,上面批示“慎重”。周恩来考虑到她的抗日功绩,觉得或可缓期执行,给社会一个宽大案例。毛泽东翻阅卷宗,反复圈画龙首岭惨案细节,当晚在人民大会堂写下批示:“民众怒不可违,功过分明,以极刑告慰亡魂。家属无罪,妥善安置。” 1940年代末,许多战犯获得宽大,赵洪文国却例外,这一刀切的背后,事实上有三层考量。第一,血债累累,群众要求严惩,政府若一味讲“功勋”,公信力就要透支。第二,她在判决前依旧骄横,毫无忏悔,对于还在观望的地方武装是一种负面示范。第三,周、毛在处理此案时达成默契:宽严相济是政策,前提是底线不可触碰,伤害百姓即触底线。 执行那天清晨,积雪没过脚踝。狱警给她换棉鞋,她摆手:“不用。”走到刑场,她忽然停步,抬头望了一眼灰天,低声说了最后一句:“我不服。”枪声哑然而短,尘埃落定。 判决公示后,华北多地百姓抬着灵旗敲锣放炮,受害者家属自发前往墓地烧纸。外电评论称:“中共对昔日抗日功臣说杀就杀,铁腕过人。”而在国内,维护群众立场的信号更加明确:功可以记,罪必须清。就此观之,当年毛泽东的“执意”虽显冷峻,却在立国初期划出干脆而醒目的边界,让后来无数类似案件有了可循坐标。 几十年过去,赵洪文国的名字仍是史料里的谜团,有仰慕、也有唾弃。她身上那股子猛劲和刚烈,若置于正确方向,或许又是另一番传奇;可方向一差,英雄瞬间变祸害,终点只剩军法。历史并不负责涂抹个人的悲情,它更在乎公共记忆的含金量。今天重提此案,人们更容易读到国家治理的宽与严,也会想起那行批示:民众怒不可违。