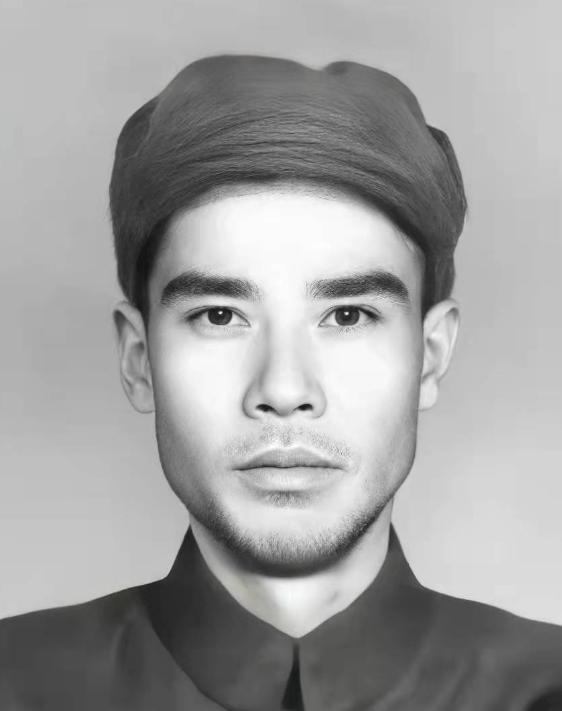

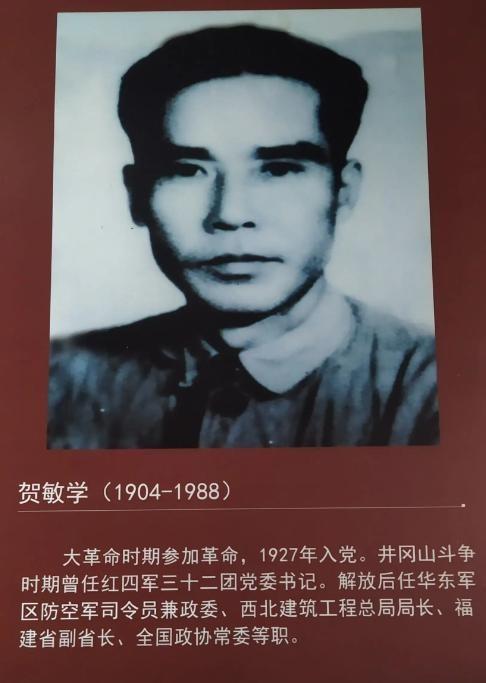

1953年,毛泽东约谈大舅子贺敏学,说:44岁,叫贺子珍再婚吧! “舅舅,爸爸约您明晚谈谈。”1953年6月15日晚,中南海的电话接通后,李敏压着嗓门报出时间。前门饭店里,刚参加完建筑工程局长会议的贺敏学放下听筒,抬腕看表——已近22点。他揉了揉因长时间汇报而酸胀的肩膀,心头却莫名发紧:这一次,当年的井冈山首领究竟想聊什么? 翌日傍晚,一辆吉姆车从前门出发。车窗外的北京城,半旧半新;城里人或许不知道,车上这位身穿蓝灰夹克的中年人,早年曾与这座城市的解放擦肩——长江天堑他第一个横渡,却始终没在军功簿上留下军衔。多年后有人揣测他的缺席,原因五花八门,可在当晚的对谈结束前,他自己也未提出过一句申诉。 想理解这场“家事兼国事”的长谈,不妨把镜头拉回井冈山。1927年,毛泽东带秋收起义余部上山时,发现山上已有一支地方武装:永新人贺敏学领头。毛的回忆录里没细写,但井冈山后勤多靠这位永新县委书记周旋,甚至那间后来被称作“八角楼”的茅屋,也是贺敏学腾出来的。毛泽东暗中点过三支笔,写了“武装暴动第一,上山第一,渡江第一”几个字,日后成为对贺的“三个第一”评价。 说来传奇。贺敏学出生于1904年,家境一度小康。父亲给他取名“敏学”,盼他勤学上进。少年贺倒真喜欢读书,却偏偏沉迷《水浒》《三国》,劲头全在替天行道。19岁那年练得一手擒拿,考入军官子弟学校,短暂在国民党军里吃过军装饭。转折点是1927年的清党风潮。兄妹三人(贺子珍、贺怡也已暗中入党)并未被吓退,反而一齐转到共产党门下。自此,贺敏学的战场就是山林与田野。 他最拿手的是“边打边建”。井冈山立脚后,他被派往前线,后来长征途中失散,被命令留赣南游击。三年躲进深山,衣不蔽体,却挡住了敌军四次“清剿”。抗战爆发后他调皖南,再到新四军,还管过淮南、苏浙一带,对朱、陈、叶等新四军首长来说,这人能打,也能拉队伍。 时间很快来到1949年4月。渡江战役打响,他所辖部队最早抢滩,开辟突破口。偏偏立国后,他被频频抽调:空军防空、副司令、建筑工程副部长……四年换五岗。贺自己打趣:“部队首长嫌我安静不下来,就让我多折腾。”话虽轻松,其实转行最难,尤其从指挥千军万马到琢磨钢筋水泥。可他还真干出了名堂:三万棚户的上海,第一批成片翻建的居民区里,都有他主持的图纸。 也正因为建筑工程局长会议才有了1953年的那通电话。6月16日晚七点,中南海菊香书屋灯火通明。毛泽东放下手中铅笔,迎上前——两人握手时略顿了几秒,那份复杂的亲疏感一闪而过:政治领袖与老部下,也是前姻亲。开场三杯茶不到,毛直接问:“近几年换岗频了,你身体吃得消吗?”贺敏学笑说:“打仗都扛过来,这些小活不算啥。” 谈话持续了两个小时。大段内容离不开建设:上海工地用工、天津水泥产能、东北耐火砖质量……毛听得仔细,偶尔插一句“要算总账”,并未多评论。真正令贺心惊的,是最后的话题。毛泽东先提到贺怡在延安开刀自己签字,又提岳母温吐秀病逝他主持治丧。随后话锋一转:“子珍身体怎么样?”贺敏学照实说了:旧伤遇湿冷便疼,情绪倒稳定,生活由上海方面照料。毛沉默半晌,算了笔账——“18岁结婚,28岁负伤去苏联,38回国,解放到现在又四年,44啦。”他抬头,神情罕见严肃:“叫她再婚吧。” 室内一时间安静得能听见都香木钟嘀嗒。贺敏学慢慢放下茶杯,才说:“主席,她自己不点头,旁人劝不动。‘曾经沧海’,您懂她脾气。”毛轻叹:“也罢,花开花落两由之。”说完复又笑道,“娇娇(李敏)会常去看她,你多替我劝慰。” 很多年里,外界只知道毛与前妻再无交集,却少有人晓得他竟主动提出让对方改嫁。对建党早年的同志来说,私人情感常被革命事务淹没,但毛仍试图给昔日伴侣一段后半生,这是事实,也是无奈。 短暂道别后,毛起身送客,直到黑色吉姆车拐出视线。贺敏学回饭店,一坐就是一小时才说话,他对夫人李立英感慨:“世事弄人啊。” 两年后,1955年授衔来临,不少战友为贺鸣不平:七次负伤,资历够少将。组织最终没把他列入名单。原因无法一言概括——有说他转业地方,有说他本人低调,更有人联想那段婚姻。但当事人一句怨言都无,只在日记里写了八个字:“干工作,少抬头,够了。” 1958年又是岔路口。中央本想调他回北京出任建筑工程部第一副部长,福建省委第一书记叶飞却“截胡”——前线省份既要备战又要基建,正缺这种“能打又懂建”的人。宋任穷奉命做工作,贺敏学听完笑说:“井冈老战友做媒,我这新娘子只能嫁啦。”当年9月,他提着一只黑皮箱南下福州。 福建那时工业底子薄。贺敏学跑遍闽江、九龙江,最后划圈点在三明建立重工业区。七八月正值酷暑,他顶着38度高温带队选址,连续四十天只睡通铺。一次会上突发高烧近四十度,他咬牙把方案讲完才去医院。三明后来被誉为“福建工业的脊梁”,业内公认离不开这位副省长的拍板与督工。