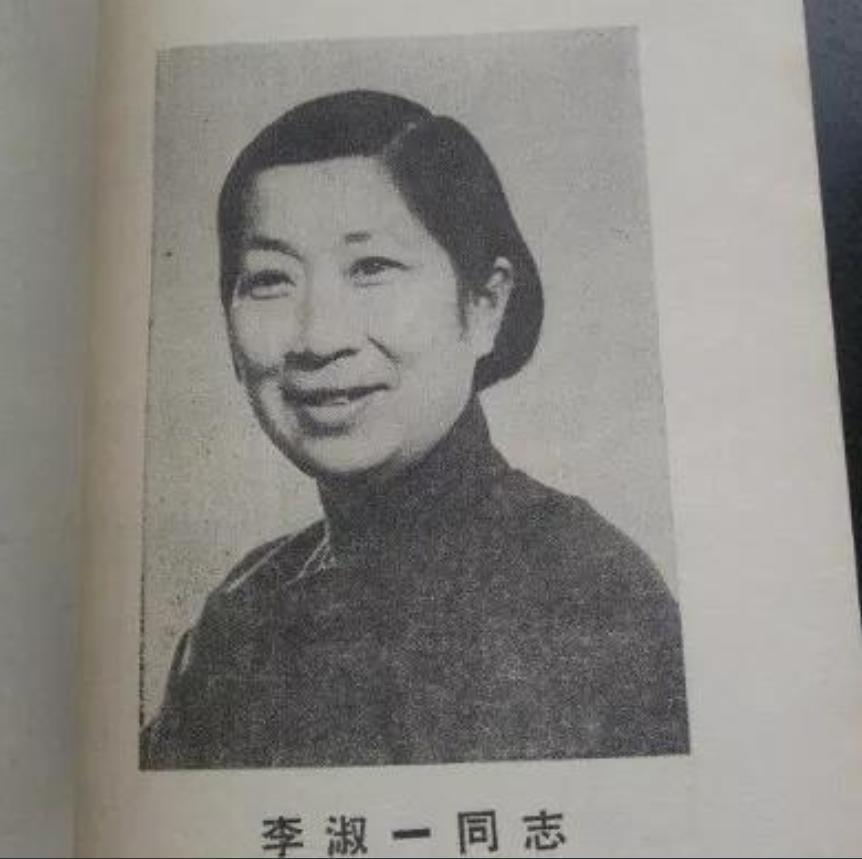

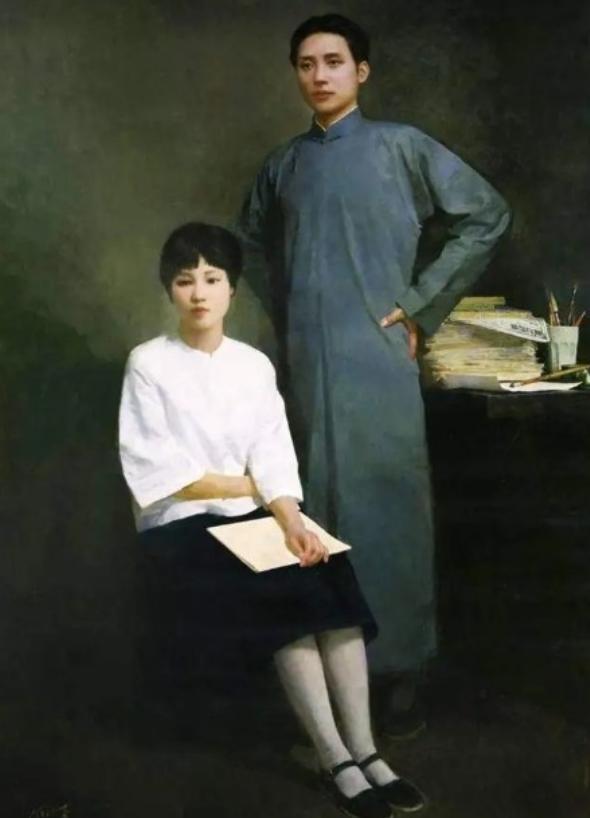

1959年,毛主席在长沙专门拜访李淑一,毛主席:这是我毛家大恩人 “6月27日清晨,把蓉园客厅收拾好,今天要见一位老朋友。”1959年盛夏,毛主席一边卷起一支旱烟,一边吩咐秘书。谁也想不到,这位“老朋友”其实默默无闻地在中学讲台上站了大半辈子。 毛主席此前已回到韶山祭祖,但乡情再深也没拦住他赶往长沙。列车刚进株洲站,他就催着警卫加快脚步。同行的省委负责同志纳闷,为何行程如此紧?毛主席只笑笑:“多年债,该还了。” 同一时间,年近花甲的李淑一从省实验中学请了假。她拎着一只旧手提包,里面只有两样东西:一条发黄的手帕和一封1957年毛主席亲笔信。她怕认错地点,又把路熟记了一遍才出门。街口卖茶水的小贩见她神色紧张,还好心提醒:“老太太,慢点走,天热。” 蓉园门口的哨兵第一次听到“李淑一”这个名字,以为是哪位普通访客。直到毛主席亲自迎出来,门岗才明白来头不小。主席握住她微凉的手,声音低沉却有力:“湖南才女到了,毛家的大恩人到了!” 室内忽而安静。李淑一鼻尖一酸,脱口而出:“润之,你头发白了。”一句老同学口吻,把三十多年的风雨都冲散。主席拉她落座,对身边人介绍:“若无她,当年岸英恐怕早凶多吉少。” 众人面露惊讶,毛主席于是讲起往事。话音刚落,时钟仿佛倒拨到1920年。那年秋天,长沙福湘女中迎来两位活跃女生:杨开慧与李淑一。她们写同样潇洒的楷书,也一样顶撞封建礼教,成了形影不离的“辣妹子”组合。 课余里,毛泽东常到杨家与恩师杨昌济谈学问。李淑一好奇心强,总爱侧耳旁听。毛泽东见她思路跳脱,索性把讨论范围从《原富》扯到《水浒》,三个人争得面红耳赤。多年以后,李淑一回味那段时光仍直说“痛快”。 1922年,杨开慧与毛泽东订婚。闺蜜不甘落单,杨开慧索性牵线,把好友柳直荀介绍给李淑一。初雪夜里四人围炉论文,炭火噼啪作响,年轻人意气风发。李淑一后来调侃:“我这桩婚事,媒人是毛润之。” 好景不长,1927年“四一二”反革命政变,白色恐怖席卷长沙。毛泽东转战井冈山,杨开慧则带着三个孩子潜回板仓。那镇子不大,却成了反动派的重点搜捕区域。湖南警备司令何健贴出悬赏:抓到杨开慧赏银一千。重赏令让密探像苍蝇般乱飞。 又一次深夜,李淑一刚批完作业,就听敲门声——学生报信:“李老师,杨家出事了!”她提着灯笼赶去,只见特务已把院子围得水泄不通。火光里,杨开慧抱着岸英镇定地说:“乡亲们别管我,孩子要紧。”话虽轻,却铮铮作响。 翌日,长沙卫戍监狱阴潮的墙壁见证了审讯。敌人或威或逼,杨开慧始终咬紧牙关。何健气急败坏,决定利用情感突破。于是,李淑一被迫“探监”。她一进牢房,刘海遮住泪眼,压低声音:“开慧,登报脱离关系吧,先保命。” 杨开慧摇头,语气却柔和:“淑一,你别劝。我若妥协,孩子会看不起我,党更会蒙羞。”两人对视良久,李淑一终于明白:信仰这玩意儿,刀枪不入。 临别时,杨开慧只交代一句:“岸英托你了。”李淑一点头,心里像压了一块巨石。她回到家连夜写信,动用父亲李筱九在地方绅士中的交际,又四处找记者曝光“母子被关押”的新闻。国民党顾忌舆论,最终只得释放毛岸英和帮工孙嫂。陈玉英亦因“无关政事”被保了出来。1930年11月14日,杨开慧英勇就义。消息传来,李淑一整整昏迷了一天。 厄运并未停歇。1931年夏,柳直荀也被害于南京雨花台。那一年,李淑一29岁,黑纱尚未从前额摘下。她收起昔日少女心,用余生守着讲台与孤儿。她从不提功劳,甚至瞒着学生她与毛主席的交情。有人说她“低调得过分”,她只淡淡一句:“做点该做的事,不必四处张扬。” 转眼到1957年,毛主席收到李淑一寄来的《忆柳》组诗。字里行间尽是悲愤与坚守,主席看罢叹息良久,挥笔写下《蝶恋花·答李淑一》,末句“我失骄杨君失柳”传为佳话。那封信后来被她珍藏,像护身符一样陪伴。 两年后,两位白发故人终于面对面。毛主席问:“教书累不累?”李淑一笑说:“站得动嗓子就不累。”主席忽然提高嗓门:“要把身体保重好,以后岸英、岸青都得常来看你。”一句真情,令在场工作人员既感动又惊讶——原来领袖的感恩如此质朴。 交谈中,毛主席要秘书记录李淑一的困难。她连连摆手:“我一介女师,温饱足矣,别再提特殊照顾。”主席却坚持:“这是政治账,也是人情账,要算清楚。”最终,仅给她调了职称、增加了研究经费,别无额外。 从蓉园出来,李淑一抬头望见烈日,忽觉并不刺眼。她对陪同的老学生说:“人得活得干净,也要活得有情。”这句朴素的话,后来在长沙教育界流传很广。 再往后,她把更多精力投入革命史料的整理。晚年她常说,杨开慧、柳直荀在天有灵,望见新中国巍然挺立,该能含笑。1979年,李淑一安详离世,遗嘱里没有豪言壮语,只留下两行小字:“书稿交省图书馆,骨灰撒湘江。”