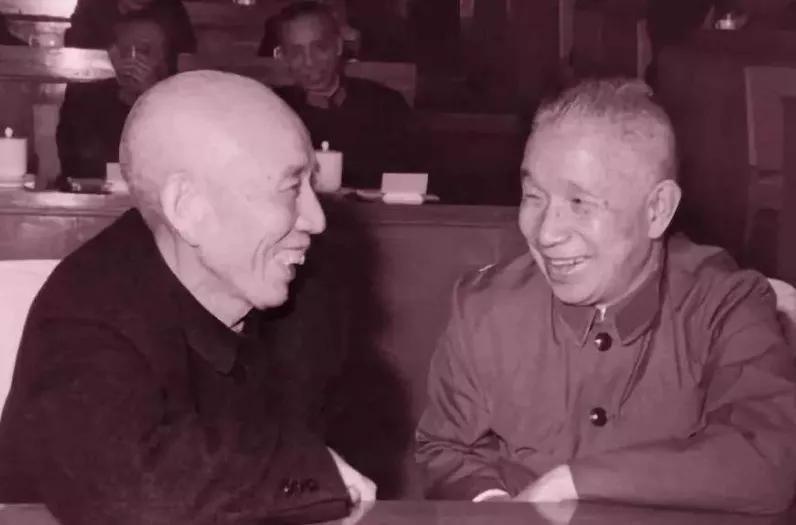

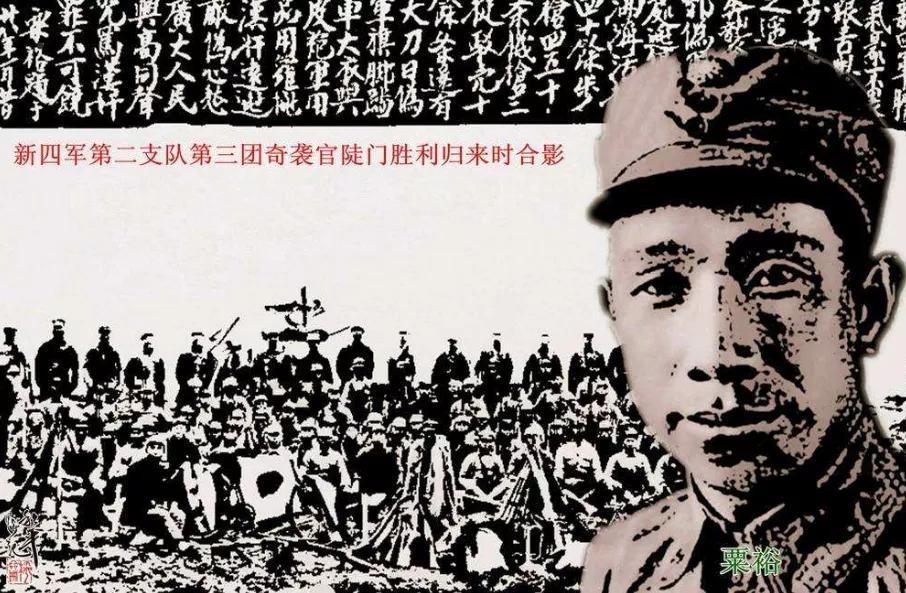

被闲置36年,王必成为老首长粟裕抱不平:粟总是被浪费的人才 “再不把粟总的事说明白,良心真过不去。”——1979年初夏,南京军区机关的茶水间里,王必成对身旁的老战友低声发牢骚,语气里多了几分不忿。那一年,距离1958年的军委扩大会议已过去整整二十一载,粟裕依旧没有回到熟悉的作战席位。 王必成的这句抱怨,并不是空穴来风。1948年淮海鏖战时,他麾下部队拼掉一个团也要顶住黄百韬防线,对粟裕的临场指挥心服口服。可没多久,风向陡变。1958年3月至4月的那场会议,把“个人主义”“争权夺利”这样的帽子扣在粟裕头上,随后撤销总参谋长职务。对一位47岁、正值盛年的统帅而言,这几乎等同于职业生涯戛然而止。 说起导火索,还得从赫鲁晓夫那份“秘密报告”谈起。苏共二十大后,国内外反思斯大林体制的浪潮汹涌而来,波匈事件、朱可夫事件接踵而至。我们也在摸索:部队是不是陷入了教条主义?是不是有人个人凌驾集体?于是,高层希望通过一次集中讨论,给“军事教条”与“个人主义”厘定边界。会议最后,刘伯承背上了“教条”,粟裕则成了“个人”。 站在会场另一端的王必成、陶勇,心里有话却不好明说。会议持续五十多天,粟裕八次检讨;每一次,他都把责任尽数揽下:“错误出在我,影响了全局。”那神情,让不少与会者暗自唏嘘,却也只能沉默。 粟裕离开总参后,转入军事科学院“养病”。表面休养,实际上是被边缘化。你若去总参作战部翻档案,会发现1958年后关于粟裕的批示骤减,一年不超过五份。曾经频繁出现的“粟指示”“粟阅批”几乎绝迹。三十六年,就这么被浪费掉。 更吊诡的是,从舆论到史籍,也悄然起了变化。七战七捷被删、济南战役幕后方案被淡化,连“华东野战军代司令员”都改写成“华野首长”。90年代之前,普通退伍军人想查“粟裕”三个字,常常只在角落里看到寥寥几行。 这股“冷”并非偶然,有几层逻辑作祟。首先,习惯以军衔论英雄。大将之下,元帅之上,标题听着就不够响。其次,大量一手材料未解密,史学界难以还原全貌。三是粟裕自己太低调。1949年1月20日华野干部会上,他提淮海胜利由三大要素促成,始终不提个人。有人问他:您何不把自己的谋划写进去?他摆摆手:“我不过是做了该做的。” 1978年6月,粟裕去安徽调研,顺道想看看新排练的《淮海战役》话剧。一翻剧本,他连夜批注:“二野功劳不能缺。”次日婉拒观看邀请,还建议在双堆集设纪念馆,“兼顾兄弟部队情感”。剧组导演被这份胸襟折服,戏改了四稿才正式上演。 事情传到南京军区,王必成越想越不是滋味。“要是粟总还在一线,南疆那几场仗,也许打法都不一样。”他私底下这样感慨。事实上,1979年对越反击开始筹划时,军委也征询过粟裕意见。老人只提了两句:火力优先,兵力集中。后来作战方案的火力配置,多少能看到这影子,却终究没能让他亲自统筹。 时代滚轮向前。1994年5月,《人民日报》与《解放军报》同步刊出《追忆粟裕同志》。执笔的刘华清、张震言辞恳切:“1958年的批判是错误的,粟裕长期受到不公正对待,这是历史失误。”这篇文章被看作官方“拨乱反正”的标志。紧接着,多部战史补正,粟裕在济南、淮海、渡江三大战役中的地位再次确立。 然而,名誉复归并不意味着遗憾消弭。1998年军史座谈会上,王必成拍桌子:“如果1958年那顶帽子不扣,粟总岂止是大将!”他说完一抹泪,场面一时静得能听到吸气声。旁边的陈士榘轻声回应:“粟总心大,他自己倒不介意。”这段即兴对话被记录员藏进会议纪要,后来才在档案里露面。 回望粟裕的36年“静默期”,可以读出几层复杂信息:一是政治风向对个体命运的巨大塑形力;二是功劳与职务、军衔并非永远成正比;三是历史终会把应有的位置还给当事人,但时间成本高得惊人。对军事科班出身的读者而言,更值得咂摸的是他的指挥理念:信息研判前置、火力配置精确、后勤组织超前。今日解读华东野战军的作战方案,还能从细节里找到“现代联合作战”的雏形。 粟裕本人在晚年多次说,最大心愿是把战争规律总结给后人。他留下的笔记厚达三十余本,从太行山区游击战一直谈到大兵团会战,甚至包括登陆岛屿的初步设想。从这些线索推想,如果粟裕没有被闲置,冷战时期我军的战略思想或许会更早完成升级。 21世纪,互联网上突然掀起“粟裕热”,并非偶然。档案公开、军史研究深入,再加上大众媒体愿意去讲“被遗忘的赢家”,才让这位无冕元帅重回大众视野。老兵们奔走相告:“该来的迟早会来。” 也有人问:历史已纠偏,为何还要追问?我的答案很简单——因为那三十六年不能白白过去。只有把过程说清、把原因摆正,后辈才能懂得制度如何改进、舆论如何监督。若哪天再出现类似的误判,至少有人会记得粟裕的遭遇,用前车之鉴提醒决策者。