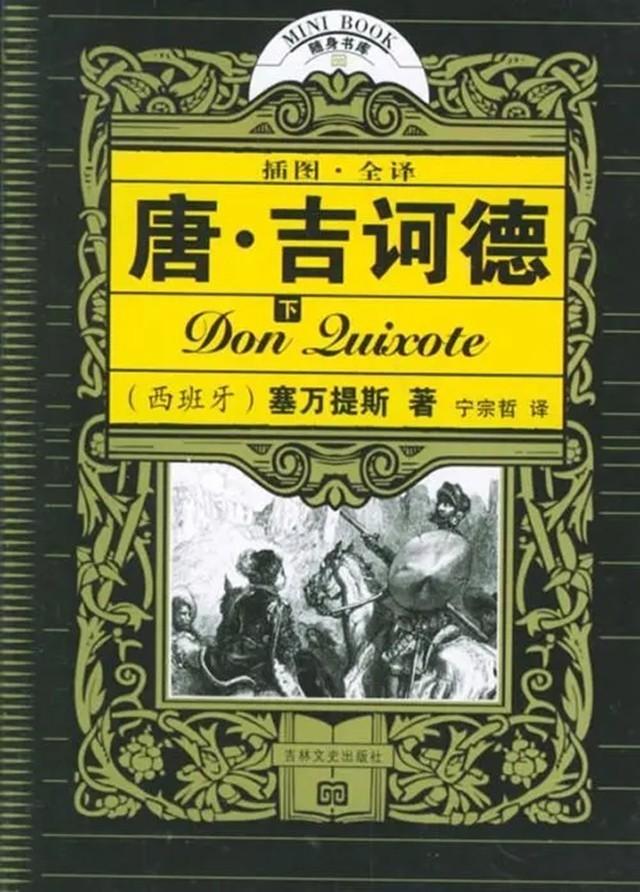

1957年罗稷南问毛主席:如果鲁迅活着现在会怎样?主席:两种结局 “1957年7月7日晚上,你们文学界到底聊了什么?可别一笔带过。”朋友这么追问时,我脑子里立刻跳出那间灯火通明的中苏友好大厦。毛主席端着茶杯,罗稷南举手示意发言,一句看似闲谈却击中了在场所有人。 那是一次规模不大的谈话会,时间紧凑,却气氛松弛。主席刚检阅过外滩的建设情况,脚步没歇就赶来和作家们碰面。座位无先后,许广平、柯灵、巴金都在。大家先聊译稿费,接着谈创作困惑,罗稷南忽然追问:“主席,如果鲁迅先生没有早逝,他此刻会处在什么位置?”话音落地,全场安静,连电风扇的嗡鸣都变得清晰。 罗稷南的底气来自他的阅历。原名陈小航,云南顺宁人,北大毕业后弃笔从戎,随蔡廷锴转战淞沪,还充当过福建人民革命政府的联络员。因为觉得自己像堂吉诃德的战马,他给自己取了“罗稷南”这个有点西班牙味儿的名字。战争结束,他留在上海埋头译书,《马克思传》《日本的间谍》都出自他手。要说译介西方思想,他和鲁迅真算惺惺相惜。 毛主席没有立即回答,只是把茶盖转了一圈,然后抬头:“我的估计有两种。第一,他继续写,写到大家都坐不住;第二,他什么都不说,直接闷头译书。”一句话,像石子落水,层层涟漪。 为什么是这两种?得从鲁迅的脾气讲起。鲁迅认人凭的是骨头硬不硬。硬,他就援手;软,他绝不客气。1931年红军粉碎蒋介石第三次“围剿”时,冯雪峰把捷报带到上海,鲁迅高兴得当场拍桌:“朱毛把他们吓坏了!”再早几年,他通过茅盾得知毛主席在广州办农民讲习所,也曾感叹:“原来还是个大学问家。”那份钦佩是不加掩饰的。 1936年,鲁迅病中仍托人把自己的《呐喊》《彷徨》寄往陕北,又掏稿费买火腿、肉松,让冯雪峰捎给红军。毛主席见到礼物,大笑说:“可以大嚼一顿!”两人虽未谋面,却已心有默契。主席后来多次公开评价鲁迅“方向对了”,甚至在成都会议里提出“像马克思、鲁迅那样敢说话”。可见彼此的惺惺相惜早就埋下伏笔。 然而1950年代的中国同30年代已大不相同。新秩序正在重建,文艺界既希望冲劲,也需要自律。毛主席深知鲁迅的犀利,一旦他挥笔,就像手握手术刀,谁都会疼;可要他沉默,又与他一向的“痛打落水狗”相悖。于是只能给出“两种结局”——要么继续战斗,要么保持沉默。说白了,就是要么“在狱中写作”,要么“闭门译书”,两种都不轻松,却符合鲁迅的性格曲线。 有意思的是,罗稷南听完并未追问,反倒点头微笑,好像心里已有答案。他比任何人都明白,鲁迅若活着,大概率依然站在最锋利的那一端。主席的判断里并没有“折中”二字,因为鲁迅不会“骑墙”。放眼当时的文化土壤,这番推断连现在读来仍透着冷峻的现实感。 之后不到一年,罗稷南被推选进上海作协书记处。表面上他是自由译者,实则会议邀约不断。有人调侃他“闲不住”,他却说:“走动多了,才知话该怎么翻。”他的花园洋房里书堆成墙,窗台上常放一张鲁迅照片,算是一种精神对话。有人问他是否后悔当初在会上提那个问题,他摆手:“不提也有人替我提,我只是抢了个先。” 试想一下,如果鲁迅真能跨过1936年那条生命线,1957年的文艺座谈会恐怕就不会在上海,而会直接移到北京,由他与毛主席面对面。两人或许争得面红耳赤,却肯定互相欣赏。历史没给我们这个场景,留下的只有主席那句意味深长的“两种结局”,以及罗稷南的目光——既敬畏又好奇。 今天重读这段对话,我更能体会文字背后的分量。它不是预言,也不是随口的俏皮话,而是一位政治家对一位文艺战士性格的精准勾勒。放到任何时代,独立精神都来之不易。鲁迅如果在场,或疾书或沉默,终究还是那股“硬骨头”的劲头。想到这里,忍不住心里一震:有些人离开了,却一直在场,他们的影子投在我们笔尖,提醒着写字的人别忘了锋芒。