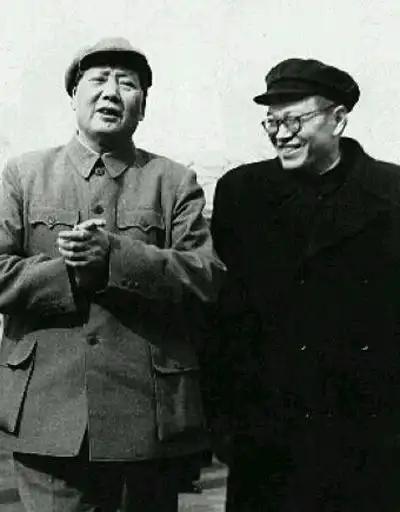

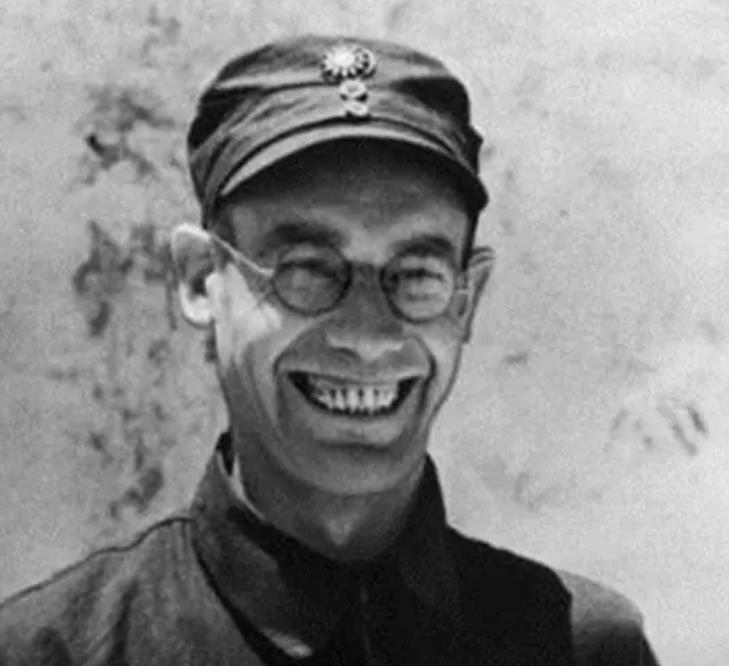

张闻天忆党史最凶险一夜:若非毛主席力排众议,党史就要改写了 “1975年初春的北京夜寒犹劲,我随口提到遵义会议,洛甫同志轻叹:‘那一夜,比在雪山翻身还险,若不是主席拍板,红军也许就散了。’”警卫员后来回忆,这句话他说得极轻,但屋里的人都听出了颤音。谁也想不到,四十年前那场党内讨论竟让一位性格沉稳的长者仍心有余悸。 张闻天为何如此在意?得从他与毛泽东、王稼祥临时结成的“行军三人组”说起。1934年10月长征伊始,博古、李德按既定部署指挥队伍,炮火一响,错误战术的弊端便暴露无遗。毛泽东疟疾未愈躺在担架上,王稼祥腿伤未彻底恢复,同样躺在另一副担架上;张闻天骑着一匹瘦马在侧,时常下马步行。三个人在簸弄不平的小道上交替讨论,话题从古田会议谈到第四次反“围剿”,再落到眼下的困局。毛泽东半开玩笑说:“打仗不是写公报,硬碰硬不行得换法子。”张闻天点头,却在心里暗暗揪紧,他觉察到前线指挥必须更迭,否则后果不堪设想。 时间回拨到张闻天的青年时期,故事就更耐人寻味。1900年,他生于江苏南通。留日期间,他靠给中文报纸撰稿添补学费;赴美辗转芝加哥时,又以翻译欧文诗歌为生。困顿的生活反倒磨砺了他的文字功底与逻辑训练。1925年在莫斯科东方大学,他是班里唯一既懂日语又通英语的学生,因而常被请去做现场翻译,也由此形成了他后来沉稳、谨慎却锋利的表达风格——这在遵义会议上发挥了奇效。 1934年底,中央红军冲出江西苏区后一路向西。黎平、猴场两次会议,博古和李德依旧坚持硬攻硬拼的路线。摸着山路夜行,王稼祥忍痛低声说:“再这样损兵折将,我们连遵义都进不了。”张闻天长叹:“主力被耗光,苏区就剩地图。非得请主席出山不可。”他俩商量,决定让张闻天以书记处书记身份写一份批评报告。毛泽东被推到枕木旁听意见,他眯眼听完,淡淡一句:“我写行,你讲更好,大家都服。”在他的鼓励下,张闻天熬着寒风,用美式铅笔在旧地图背面列纲,第二天补上事实材料,一份七条要害的发言提纲成形。 1935年1月15日,遵义城北侧的一栋小楼灯火彻夜未灭。博古先作报告,一个多小时大篇幅归结“客观原因”;到李德发言时,口气依旧强硬。多数与会者沉默,空气像被冻住。轮到张闻天,他从椅子上站起,先声明“失败有多重因素”,随后话锋一转,“但指挥路线错误是首因”,并逐条列举战例:广昌强攻、湘江保守、通道犹豫……每一条都击中要害。会场出现久违的窃窃私语,有人把目光投向毛泽东,他没有接话,只微微颔首。 紧接着毛泽东发言,例举了湘江损失近半、血战娄山关等数字,顺势提出改组前敌指挥的建议。期间凯丰不甘示弱,质疑毛泽东“缺乏洋教科书依据”。毛泽东摊手:“《孙武》和《拿破仑》都没写过长征,但我们必须赢。”一句轻描淡写,挡住了最后一波攻势。最终会议决定:由张闻天出任总负责,毛泽东进入三人常委负责军事。多数红军将领暗暗舒了口气,他们知道队伍终于有了活路。 当夜,张闻天回到驻地,灯芯跳动,他坐在行军床上愣了很久。警卫员递水,他只说了一句:“仗还得打,但方向对了。”多年以后他回忆,那才是真正意义上的“最凶险一夜”——不是枪林弹雨,而是思想与权力的激烈碰撞,一旦失手,往后所有血战都将失去价值。 会议后的局势变化立竿见影。娄山关、遵义城、新场口几役连捷,红军士气快速回升。毛泽东对张闻天的评价也悄然变了,“洛甫胸怀宽阔,讲道理,不避锋芒。”这话在延安窑洞流传很广。值得一提的是,张闻天并非军事专家,他的贡献在于打破教条的桎梏,给真正懂战场的人创造了舞台。用现在的话说,他是一位出色的“制度工程师”。 当然,历史从不止步于光亮时刻。遵义会议后,张闻天还参与起草了《中国革命与中国共产党》,又在延安整风中公开自我批评,对早期经济政策提出修正意见。这样坦诚的态度,在后来的政治风浪里也给他带来不小的压力。遗憾的是,1960年代他因种种原因被下放,直到1973年才重新参加中央工作。尽管坎坷,他对那一夜的判断从未改变,这一点在晚年日记里写得清清楚楚:“若非主席力排众议,党之命脉或断。” 试想一下,若遵义会议没有改组指挥,红军或许无缘陕北,抗日根据地也不复存在,后续的一系列战略布局都将难以为继。历史没有假设,但张闻天的提醒让人警醒:关键时刻的正确方向比任何个人功绩都大。也正因为如此,我们今天讨论遵义会议,不能只记住毛泽东的卓识,还应看到那位勇敢站出来“挑灯夜战”的书生。 张闻天晚年病榻前,曾对友人说:“求真是我的脾性,说出来就轻松。”朴素八字,道尽一个共产党人对信仰与责任的独特理解。把镜头拉回1935年,那栋两层青瓦小楼已成为革命遗址,游客络绎不绝。院子里悬挂的油灯模型在夜色中闪着昏黄微光,似乎提醒每位后来者:决策之光并非凭空而来,而是千万次理性与良知的碰撞。说到底,最凶险的不是外敌,而是自己陷入教条而不自知。