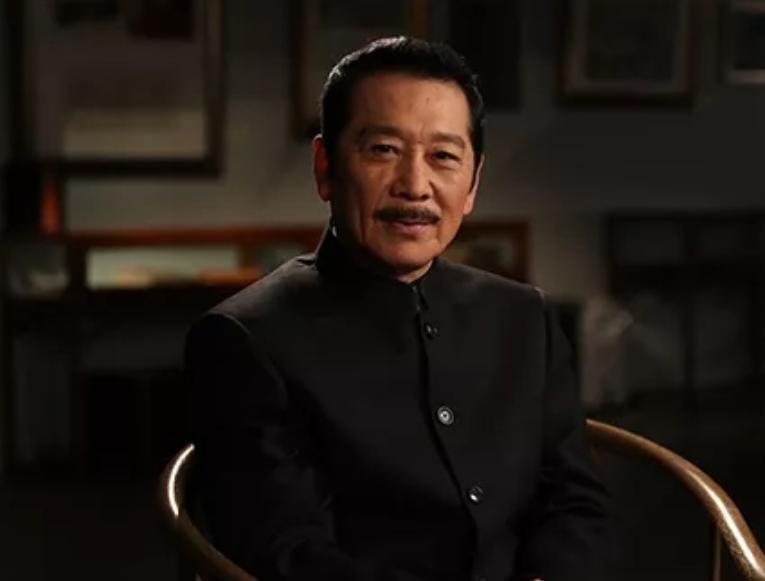

他演过50多次周总理,却被人说长得不像 “1995年7月的排练厅里,团长拍拍我肩膀:‘明晚首演,你来顶周总理。’”孙维民回忆起那一刻,嘴角仍带着惴惴。时间拨回三十年前,谁也想不到,这位来自大连话剧团的东北汉子会在之后的日子里,五十余次披上中山装、佩上袖章,走进亿万观众的记忆深处。 若只看外貌,孙维民与周恩来的确相差甚远:面部线条偏硬朗,没有那双略显含蓄的杏眼,耳垂也谈不上丰厚。他自己都自嘲“只有酒窝能打个及格”。正因如此,1995年电视剧《七战七捷》开拍消息一出,质疑声音也随之而来——“不像,真不如换人”。然而导演坚持让他试戏。一段短短三分钟的急电汇报戏,孙维民完成时台下静默,导演的评语只有一句:“神有了。” 神从何来?孙维民说,自己最先学的是“耳听三分”。他把周恩来公开讲话、内部谈话的录音全都整理成册,反复听,琢磨停顿和语速。早期录音保真度不高,很多音节模糊,他就对照文字记录一句句抠。有一次练到深夜,家里孩子被低沉嗓音吵醒,他干脆躲进楼道;邻居半夜起夜听见走廊有人在“开会”,差点报警。 外形欠缺,只能靠细节填补。有人注意到,周恩来在会见外宾时常用右手轻触左腕,既矜持又谦恭;孙维民反复练这个动作,甚至在生活中也保留下来,久而久之成了肌肉记忆。同剧组的年轻演员和他握手,总觉得他“礼数周到得不像话”。这倒也好,无形中“入骨三分”。 翻箱倒柜找感觉的,不止孙维民一人。早在1978年,王铁成凭借《大河奔流》第一次把周总理带上银幕。那年北京影院外排满长队,观众边走边抹泪,几乎把售票口挤瘪。王铁成外形占了天时,人物温文,举手投足与本尊神似。他曾说:“我怕的不是真不像,而是演出油腔滑调的影子。”后来他接连出演《西安事变》《李四光》,奠定了“特型演员”一词的雏形。 九十年代中期,刘劲横空出世。那张带着几分书卷气的脸,加上一对细长单眼皮,让不少观众惊呼“周总理回来了”。为了让耳垂显得更长,他每天扯耳垂两百下,痛得直皱眉。刘劲与唐国强搭档成“唐刘组合”,几乎包揽了主旋律影视的半壁江山。有意思的是,刘劲在《开国领袖毛泽东》中饰演的是中年周恩来,比真实年龄小一轮,导演却说“没关系,你把气质垫上就行”。 于是同一时期,荧屏出现“三人三色”的周总理:王铁成端庄,刘劲儒雅,孙维民质朴。观众爱比较:谁最像?谁最能代表心中的领袖?一位老兵在给电视台的来信里写道:“王老师是战前的总理,刘老师是长征途中的总理,孙老师更像建国后的总理,脚踏实地。”这句话后来被业内视作“三人分段”最贴切的概括。 时间线继续。2001年,《海棠依旧》筹拍。剧本跨度二十多年,周恩来从新中国成立之初一路走到病榻。选角会上,外形更年轻的刘劲呼声高,但导演最终拍板让孙维民领衔。理由很简单:这个人物需要“生活味”。拍到周恩来布置北京中轴线改造那场,孙维民在片场蹲半个小时,抠土、量尺,连工具都学着老技术员的拿法。导演喊停也不站起来,弄得工作人员以为他身体出状况,“其实我只是想把腰弯得更自然一点。” 拍完《海棠依旧》,孙维民开始被冠以“周总理专业户”,殊不知这并非他本意。他试过鲁迅、孙中山、张学良,甚至在《百炼成钢》中演过旁白主持人。他怕被定型,更怕观众审美疲劳。遗憾的是,市场反馈“还是想看你演总理”,于是十几年间,他在《外交风云》《五星红旗迎风飘扬2》等剧轮番出镜,荣誉随之而来。华鼎奖、飞天奖的奖杯摆在家里客厅,他却常常自问:“奖杯不是金身,能不能配得上那三个字?” 生活里,他远没有角色那么硬朗。一次外地拍摄,他在街边买煎饼果子,被摊主认出后立即被围观。有人递来纸笔要求签名,他腼腆得不知往哪儿站。拍完照,他帮摊主收拾工具,又叮嘱:“别糊弄面糊,油多了伤胃。”围观者都笑,说“果真像传说中的周总理,事无巨细都操心”。同事打趣:“你就让人家留个窄缝别把你当活总理就行。” 说到被嫌不像,他并不恼火。一次采访问到“你到底像不像周总理”时,他耸肩:“像不像由观众说,演得像不像由我自己较劲。”其实他心里清楚,领袖形象不靠五官取胜,靠的是两点:一,浩瀚史料与细节训练的结合;二,对那段峥嵘岁月的敬畏。没有这两点,再像也只是“仿真照片”。 业内有个传言:孙维民每接一部“周总理”戏,都要先回母校大连一趟,找当年的台词老师再练肌肉记忆。老师问他为什么这么较真,他笑答:“我怕钝了。”这股子不敢懈怠的劲儿,是老一辈文工团留下的传统。铁道兵时期的严谨,让他至今出门仍把鞋刷得锃亮;拍戏空挡,他拎着水壶在片场捡矿泉水瓶,有人劝他别管,他憨笑:“浪费不好。” 五十多次站在灯光下,他说自己最大的收获不是奖杯,而是在公交上被叫“孙师傅”时,那份亲切。有人惊讶:“不是喊你总理吗?”他摇头:“戏里戏外该分清楚。角色借给我光环,我拿态度回敬。”或许正因如此,观众对于那张并不完全相似的脸,也越来越认同。