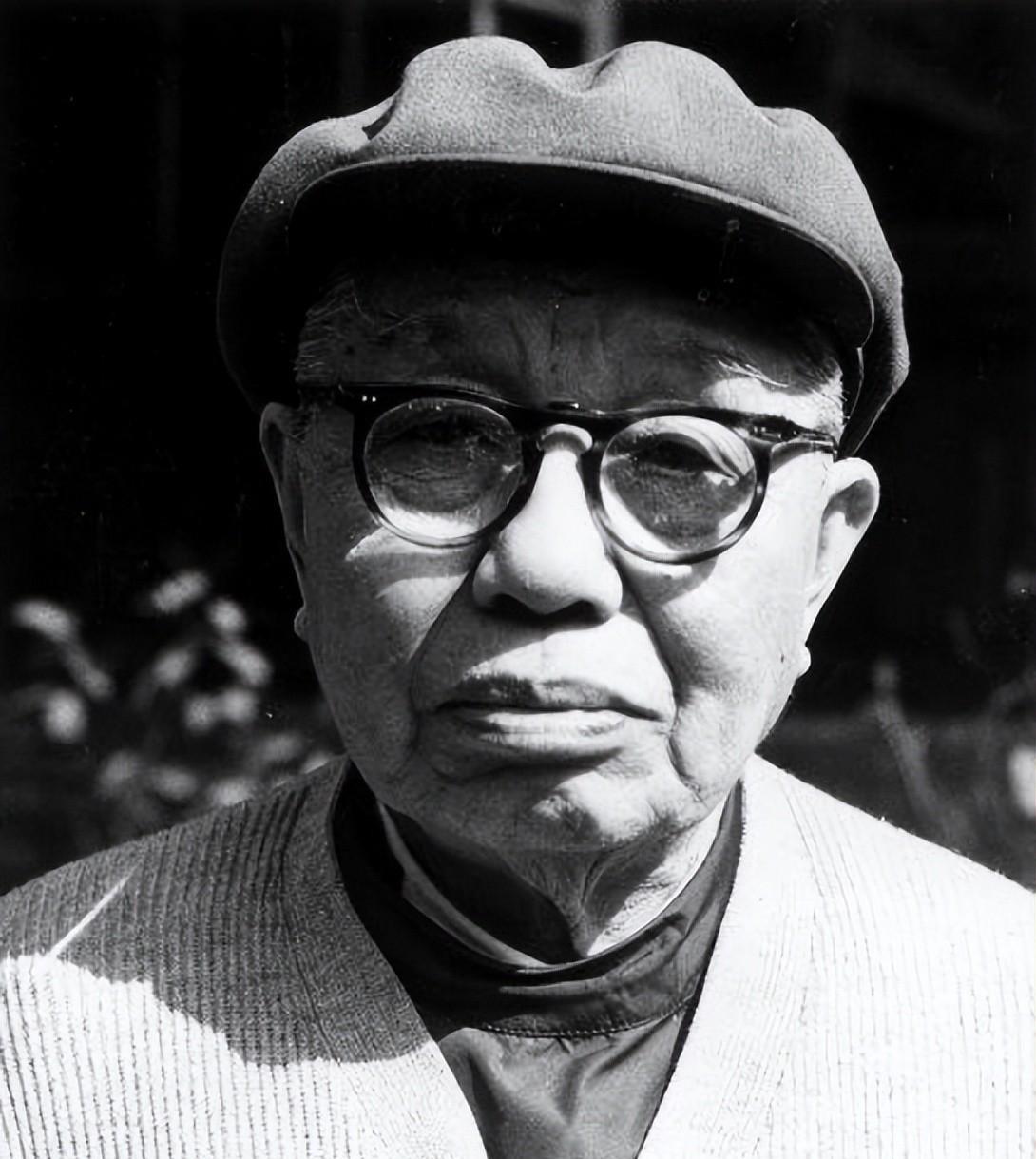

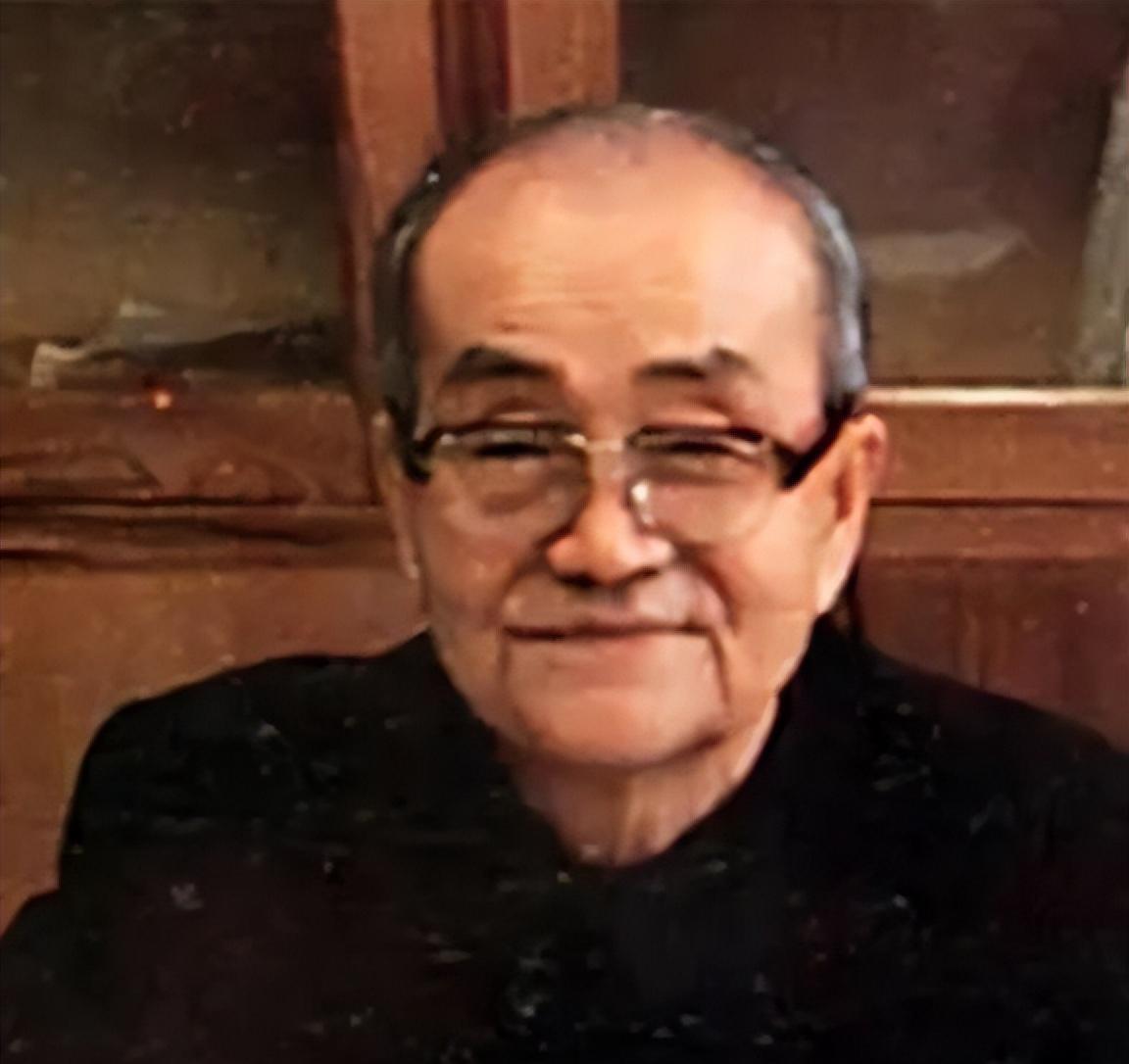

1975年,周总理最后一次做政府报告,89岁的朱老总非要站立作陪,周总理病魔缠身,身体虚弱,朱老总太想替周总理分担工作了,可政府报告又不是他能做的,于是,只好站立作陪。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1975年1月,北京的冬天寒风刺骨,人民大会堂却比往常更加肃穆,第四届全国人民代表大会开幕,气氛格外沉重,会场里坐满了来自全国的代表,所有人都在等待一个人的出现——周恩来总理。 那一年,他已经病重多年,癌症折磨着他的身体,几次大手术让他虚弱不堪,医生不止一次建议他不要再出席公开活动。 几个月前,他还带病前往长沙,会见毛泽东,商讨国家大事,飞行风险很大,医生和工作人员劝阻,他依然坚持去了。 回来后没休息几天,又进入大会堂,看望工作人员和熟悉的同志,很多人见到他,眼眶都红了,他说自己只是想再看看老地方,可谁都能感受到,这是一次无声的告别。 人大召开前,政府工作报告已经由邓小平主持起草,控制在五千字以内,是为了让周恩来能承受得了这份压力,这本可以由别人代读,可周恩来坚持要亲自念。 他知道自己时日无多,也明白这份报告的重要性,不只是例行公事,而是国家向前迈步的标志,他觉得,这是他最后一次站在人民大会堂代表国家发声,他把这当成一种责任,不容他人替代。 上台那天,他穿着整洁的中山装,看上去神情庄重,但身体明显消瘦,面色苍白,走上讲台的每一步都很吃力,他扶着讲台,慢慢念着报告,每一句都像是从身体里一点点挤出来。 声音沙哑,时不时停下来喘气,咳嗽声在大会堂回响,全场静得出奇,几千人没有一个发出声音,只能听见纸张轻轻翻动的声音,有些代表笔停在纸上,想记录内容却怎么都写不下去,眼眶发红。 坐在台下的是当时的全国人大常委会委员长朱德,已经89岁,他的身体也不好,平时开会都要人搀扶,腿脚几乎无法支撑,他一手拄着拐杖,另一只手拿着报告册。 眼睛早已花了,字看不清,他努力盯着周恩来念的每一个字,起初他是坐着的,可看到周恩来站在那儿,挺着病体硬撑,他慢慢起身,站在原地,手拄着拐杖,一动不动。 工作人员试图劝他坐下,他摆了摆手,坚持要站着,他知道自己帮不上忙,做不了报告,也替不了总理分担什么,只能用这种方式陪着他,给他一点支持。 他站得时间久了,身体明显吃不消,手在抖,腿也在抖,但他咬紧牙关,没有坐下,他不说话,不张扬,只是默默站在那里。 那天的报告并不长,可对周恩来来说却是一次极限的挑战,他念到后半段,已经大汗淋漓,声音几乎发不出来,脸上的表情显得异常吃力。 但他没有停下,念完最后一个字后,全场爆发出长时间的掌声,朱德这才微微松了一口气,但人仍站着,脸上是掩不住的疲惫和坚毅。 这一幕让很多在场的人终身难忘,一个是年近九旬的老将军,一个是病入膏肓的总理,他们一个在台上咬字发声,一个在台下全程站立作陪。 他们没有交流,没有动作的配合,只用各自的方式完成了一次沉默的守护,没有豪言壮语,却让所有人都感受到了什么是信念,什么是责任。 这次报告之后,周恩来的身体状况迅速恶化,他再也没有恢复,几次住进医院治疗,病情已无法控制。 1976年1月8日,消息传来,全国上下陷入巨大的悲痛中,朱德听到消息后沉默了很久,他当时身体也很差,走路都要依靠别人搀扶,可他还是坚持要到现场送别老战友。 他缓缓走到灵堂前,站直身子,向周恩来的遗体敬了一个军礼,那一刻,他的手不停地抖,但军礼依然标准,像几十年前在战场上那样。 半年之后,朱德也离开了人世,他们前后相继走完人生最后的旅程,没有谁把谁落下太久。 他们从战争中并肩走来,又一起将国家送上发展轨道,这场站立与陪伴,没有多余的话语,也不是作秀,只是他们一生战友情的自然流露。 那天在人民大会堂,代表们站起身来,不是因为有人带头,也不是因为有人号召,而是看着那两位老人,心里不由自主地被触动。 在那个冬天的会场里,人们看见了一种力量,那种即使病了、老了,也要把责任扛到最后的精神,深深刻在了历史里。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:金台资讯——1975周恩来在生命最后岁月里完成最后一件大事