关于“史上最难送外卖”的挑战,综合真实案例和社会现实,可分为以下几类极限场景,既有特殊地理环境的极端挑战,也有日常配送中被忽视的高压困境:

⛰一、地理与环境的终极考验

悬崖上的热餐:重庆武隆铁路巡山工配送

挑战内容:为渝怀铁路巡山工送热餐,地图直线距离仅500米,实际需背负数十斤餐食,手脚并用攀爬80°陡坡,穿越无路原始山林。

结果:外卖员耗时3小时虚脱抵达,巡山工感叹:“你们走的路程,还不到我们日常一半。”工人日常仅以面包充饥,热食成奢侈品。

社会意义:揭露铁路“隐身超人”的艰辛,视频播放量超137万,引发对山区工作者的致敬。

泰山之巅的订单:500元跑腿费的生死阶梯

场景:游客在泰山山顶点外卖,外卖员为省缆车钱徒步登山,一趟收入500元(含客户支付的门票)。

争议:网友评“一个敢点,一个敢送”,背后是陡峭阶梯、体力透支风险与高回报的博弈。

云贵深山的“崩溃订单”

任务:为贵州毕节深山足球队90名队员送餐,需跨越4700公里,夜间山路无灯、无导航,货车运输食材后现场烹饪。

崩溃瞬间:外卖员面对90份餐量绝望:“现在下山还来得及吗?”最终靠广汽丰田威兰达完成物资运输,凸显团队协作与装备必要性。

二、人文关怀型挑战:被遗忘群体的需求

弱势群体的“不可能订单”

残疾画家@1717妤娥(右腿截肢、脊柱侧弯)为攒手术费日送8单,收入仅21.2元;脑瘫母亲带娃送外卖7年差评率极低,展现惊人韧性。

社会反思:算法未适配特殊群体,高龄骑手(近80岁)日均送56单,暴露平台对老年骑手的保障缺失。

情感配送:跨越4700公里的“狗粮”

博主盗月社食遇记为异地恋人送惊喜餐,实际是为铁路工人传递亲情,配送过程成社会关怀实践。

⚡三、系统化高压:平台算法与生存权的角力

算法压榨下的日常“极限挑战”

体力透支:骑手日均工作12小时以上,59岁外卖员元旦夜倒在送餐路上;为给孩子治病带病工作成常态。

家庭危机:高强度工作致夫妻矛盾激化,有骑手月送500单却感叹“身体吃不消。

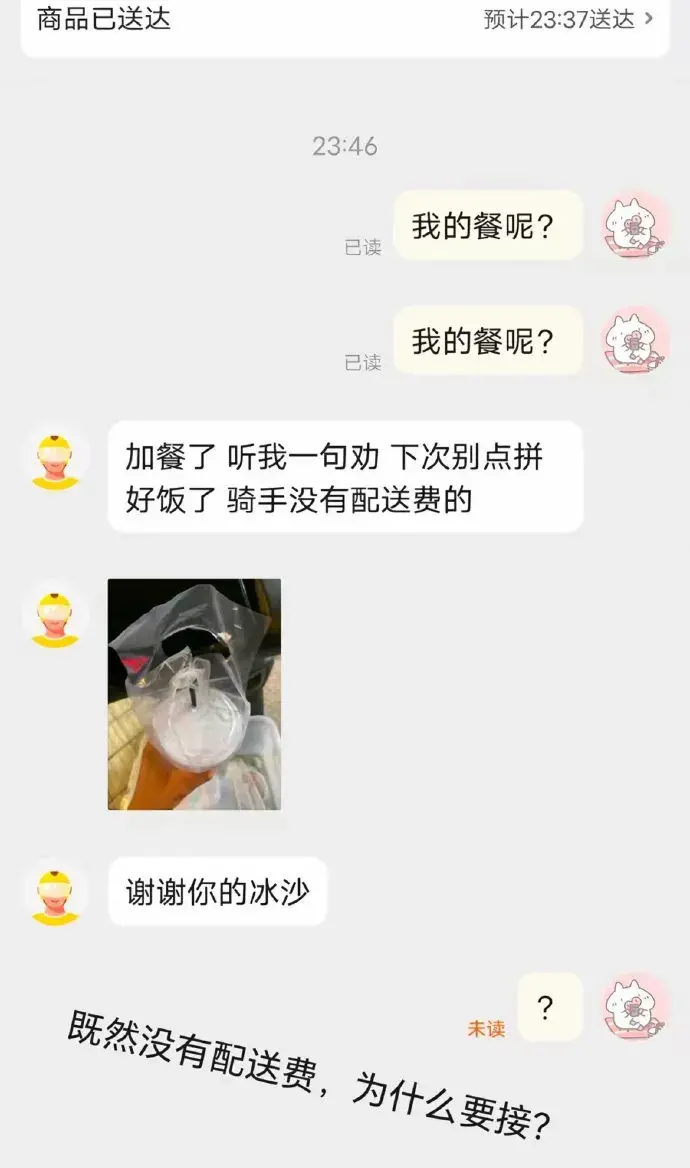

系统规则的“隐形悬崖”

单价暴跌:2025年配送单价较2022年降幅达40%,女性骑手涌入致行业内卷。

安全悖论:深圳华强北“跑楼大妈”产业链因算法压缩时间催生,骑手交通违法率年增27%。

社保困局与平台博弈

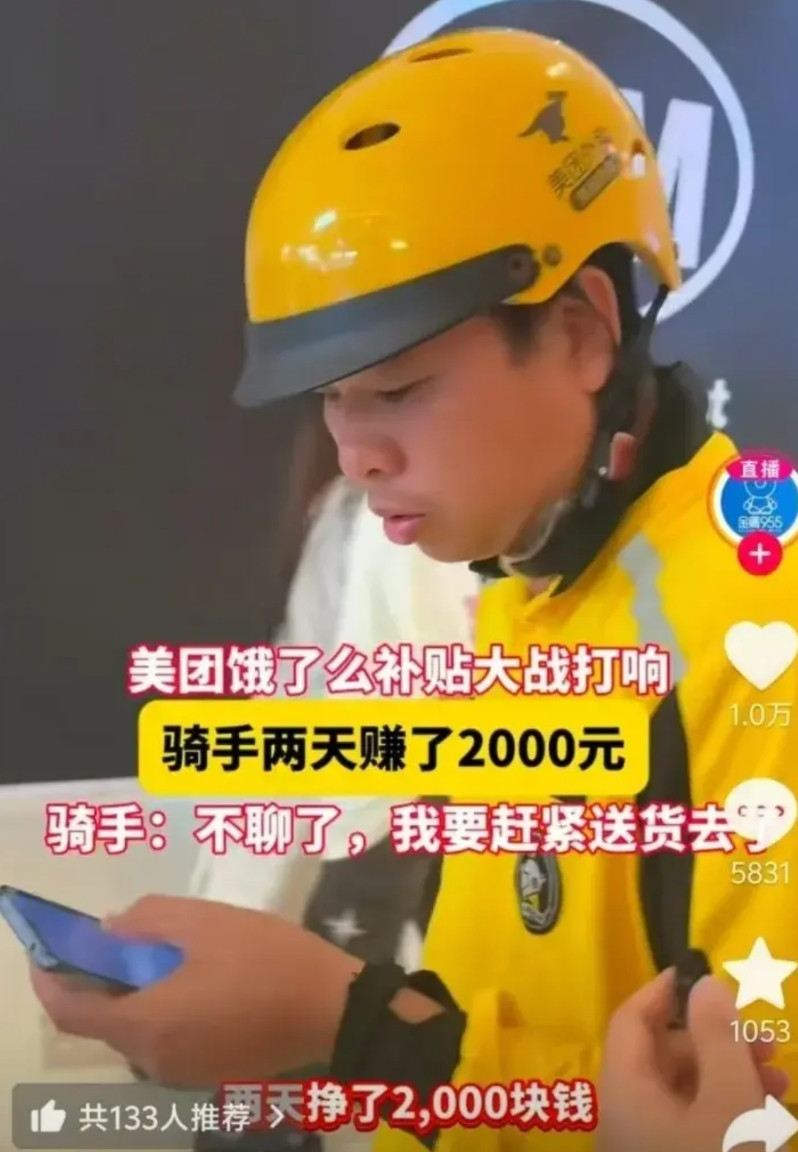

京东以“五险一金”挖走美团20万骑手,全职骑手月薪1.2万;美团仅30%骑手有社保,被迫启动“养老保险补贴”遭吐槽。

争议焦点:刘强东称“送外卖深深体会到辛苦”,却掀起百亿级补贴大战,被指“资本行为艺术。

四、谁在挑战?普通人如何应对

跨界骑手的“技能复用”

前舞蹈教师送餐时指导孩子跳舞,前验光师帮老人调老花镜,形成“移动服务站。北大法学硕士送外卖为“戒浮躁”,外科医生下班跑单视作“有氧解压。

用户态度分化

70%用户包容女骑手“稍慢但更稳”,独居女性倾向女骑手夜间配送;但争议仍在:“若职场机会充足,谁愿日晒雨淋?。

结语:真正的“最难”是系统性破局

所谓“史上最难”,不仅是地理或体力的极限挑战,更是平台算法、社会保障与职业尊严的结构性困局。当京东以社保破冰、巡山工的热餐引发共情,意味着社会开始重新定义“难”——从猎奇式挑战转向对劳动者生存权的正视。未来破局关键,在于技术优化(如无人机配送)、权益保障(强制社保)与公众认知升级(拒绝差评滥用)的三维变革。