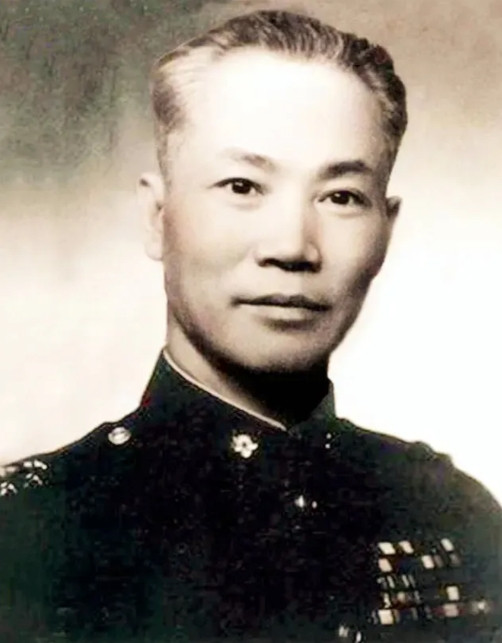

1932年,国民革命军军长刘峙的父亲,被村中恶霸活生生打死,刘峙返回家乡,看到杀父仇人,村民劝他手刃杀父仇人,刘峙表示:都过去了,我看开了,这到底是怎么回事? 一提到刘峙,大家就会想到淮海战役、长腿将军、福将、剿总司令这些名号。 然而,他的人生并没有我们想的那么美好。 正所谓,“君子报仇,十年不晚。“ 然而,刘峙在碰到自己的仇人的时候,却说出了令人意料的话。 那么,究竟是怎么回事? 1892年,刘峙出生在吉安的一个农家,尚在襁褓之中,命运便给予他致命一击。 父亲刘文吉因稻田灌溉水源之争,与邻村地主发生激烈冲突,竟被对方活活打死在这座小石桥下,尸骨无存。 未满周岁的刘峙,从此失去了父亲。 孤儿寡母的日子,生活彻底陷入了绝境。 母亲胡氏带着他流落吉安县城,在爆竹店帮工维生,后改嫁店主。 然而好景不长,继父病故,胡氏再度守寡。 为求活路,她携子改嫁一位名叫黄小山的卸任清军统带。 黄小山移防湖南时,胡氏因故未能随行,年幼的刘峙便随黄小山远赴湖南泸溪,由黄的原配唐氏抚养。 寄人篱下的童年,虽有书可读,但其中的冷暖辛酸、身为“拖油瓶”的卑微与隐忍,深深烙印在他心底。 这段颠沛流离的经历,磨砺了他坚韧的意志。 命运的转机始于投笔从戎。 1907年,16岁的刘峙考入了竞争激烈的湖南陆军小学,成为班上唯一的外地人,饱受排挤。 他选择以“宽容大度,不争不抢”的中庸之道应对,性格雏形由此奠定。 此后,他辗转武昌陆军第三中学,亲历辛亥革命浪潮后,选择加入了学生军,又历经“二次革命”失败,最终于1915年从保定陆军军官学校毕业。 军旅生涯的初期并不顺遂,在冀东巡防营任见习排长时遭排挤,一度黯然回乡,却受尽乡邻白眼,愤而再度南下,投奔广东护国军,从基层军官一步步爬升。 1920年,他投靠陈炯明,1924年成为黄埔军校教官,由此获得蒋介石的赏识。 北伐战争中,他作战勇猛,指挥有方,率部屡立战功,从师长、军长一路晋升至第一集团军总指挥,1935年获授陆军二级上将军衔。 因其作战常有好运相伴,部下归心,被军中誉为“福将”。 此时的他,已是手握重兵、主政一方的封疆大吏。 1932年,刘峙的生母胡氏在开封病逝。 他带着母亲的棺材,准备将母亲安葬在故乡,中国人讲究的就是落叶归根。 当他走到那座吞噬了父亲生命的小石桥,积压数十年的悲怆瞬间决堤。 他独自跪倒在桥头,任泪水肆意流淌。 这不仅是对亡母的哀悼,更是对从未谋面、惨死于此的生父迟到了四十年的祭奠。 此情此景,勾起了乡民们尘封的记忆。 当那位当年行凶、如今垂垂老矣的恶霸被指认出来时,群情激愤。 血亲被害,凶手在侧,手握生杀大权的将军,为父报仇天经地义。 所有人似乎都在等着这位大将军,手刃仇人 然而,刘峙的选择震惊了所有人。 那句“都过去了,我看开了”,并非懦弱的逃避,而是历经生死淬炼后的复杂领悟。 最终,刘峙选择了以德报怨的方式处理这段血仇。 他没有惩罚凶手,而是出资在父亲遇害处修建了一座新桥和一座供路人歇脚的凉亭。 这既是对亡父的纪念,也是以建设代替破坏,用善意化解仇恨的象征性举动。 此举在家乡引发了巨大争议,有人赞其胸怀宽广,有人讥其懦弱无能。 历史对刘峙的评价充满矛盾。 他早年的“福将”光环在北伐后逐渐暗淡。 抗日战争中,他因指挥不力、屡屡败退,被讥为“长腿将军”。 1948年淮海战役,他作为国民党徐州“剿总”总司令,指挥失误频出,导致55万精锐全军覆没。 战败后他弃军而逃,从“福将”跌入“猪将军”的深渊。 1949年后,他流亡香港、印尼,一度穷困潦倒,靠妻子教书和自己在华侨学校授课维生。 1953年被蒋介石召回台湾,任“总统府国策顾问”等闲职,1971年病逝于台中。 这位将军在故乡的秋风中,默默翻过了属于自己的一页。 主要信源:(搜狐网——流落海外的国民党“福将”刘峙:两次被抢,堂堂上将沦为小学老师)

打铁

继父对他影响估计也不小,母亲改嫁因故不能同行,继父带着他扶养教育,说明他的继父为人处世也是很不错的

难得糊涂

能做到这样已是极为难得了!

游方郎中

几多辛酸,几度沉浮。一缕烟云,随风飘散,,

豆豆有田

这样的人确实懦弱无能!看了这篇文章,继父对他有养育和再造之恩,杀父之仇不共戴天!他居然放弃了!他估计是怕别人说他堂堂将军欺负一个老人留下骂名!

豆豆有田 回复 千峰叠翠 07-14 23:10

就凭他也配和兵仙韩信相比

千峰叠翠 回复 07-13 18:33

韩信能恕夸下之辱

风语

杀父之仇都不敢报的窝囊将军

舒悦

手握生杀大权却放过杀父之仇确实是大度!!!没有几人能做到!当年父亲之死未必就是仇人一人的错

脚踏东京湾的食铁兽

好人一个

可黄可绿

哎

学法张三

这要是我方将领直接带兵回去报仇,这样的将军难怪会失败。

明范6319

这事情不用自己办啊,光明正大依法处理,县官敢不办吗

边缘

他母亲应该长得不错

朝花夕拾

弱懦。。。

用户10xxx95

此人还是不错的,他的运势与国民党的运势相似。

雪狼

他在金三角啊待了几年吧

用户16xxx81 回复 07-10 18:46

没在金三角,他在印尼当小学教师,蒋听说后觉得掉自己面子了,就把他召到台湾。在金三角的是李弥。

foxwu 回复 用户16xxx81 07-12 13:15

本来想到印尼买地开农场,结果被当地土匪把钱抢光了

坨坨龙

刘峙,刘文辉两个军阀还有大地主刘文彩,都是一个村的。并且同族。互相帮衬。 这也是解放后刘文彩被枪毙的原因之一。

说出内容百度一下 回复 07-14 08:37

你说的是刘湘,

起风了 回复 07-14 19:34

吉安人是怎么和四川人一个村的

江渐月

收复台湾,岁在丁未。

逍遥人

这种人能打胜仗?

大漠

杀父之仇,也没有报,肚量很大,继父的教育很好。

失败的实验品

💩

闲云野鹤

不对吧,正史说他极善敛财,甚至在淮海战役时不惜泄露军机,提前安排人撤离自己在海州(连云港)的产业,造成黄伯韬因撤退日期泄露被围。怎么又生活窘困了,信谁的?

同信钟生

刘峙这人,作者也清楚

冷眼旁观看世界

淮海战役中被国军将领骂是一头猪的,就是刘峙吧。

用户10xxx41

戏剧人生,祸福相伴

Jeep

福将

用户12xxx71

真的将军额上能跪马