不能坐着等喂饭了!”据经视直播6月28日报道,在陕西,一村民上山锄地,竟然将两只“傻狍子”带回家精心喂养,养着养着竟然从2只变成了一群,看到动物保护的宣传后,村民才得知这是野生保护动物,并主动联系了民警。 陕西志丹县的山坡上,一位村民在锄地时发现两只蜷缩在草丛中的幼崽。

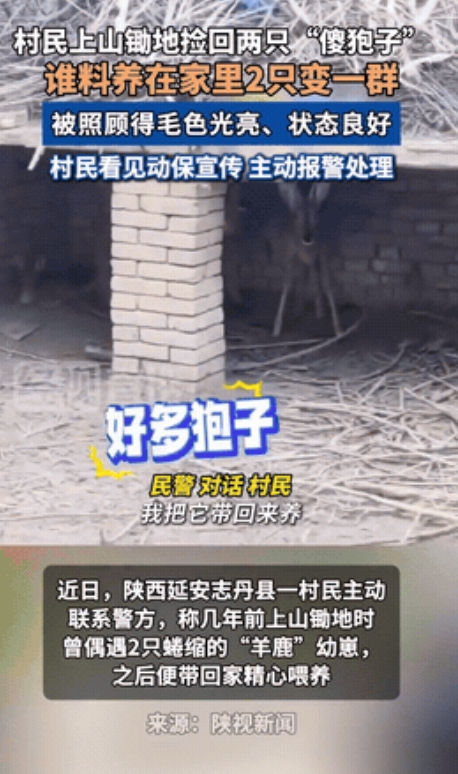

它们形似小鹿又像羊羔,颤抖无助的模样触动了他的恻隐之心,担心幼崽无法在野外生存,他将它们带回家中,安置在后院的简易棚里。

每天用玉米糊和新鲜草料喂养,两只小家伙逐渐褪去孱弱,皮毛变得油亮顺滑,体格也健壮起来。

几年间,这对狍子意外繁衍出四只幼崽,形成六只的族群,它们在院子里蹦跳嬉戏,毛色光亮如缎,邻居们常打趣村民养了一群"神气活现的野羊"。

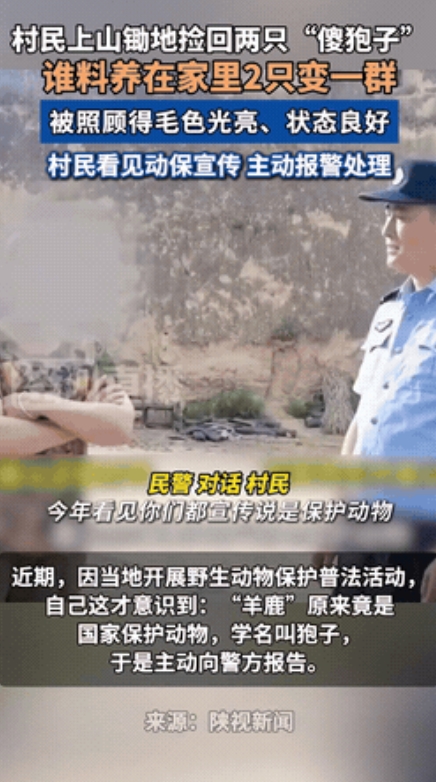

直到村里开展野生动物保护普法活动,喇叭循环播放着狍子的特征——细长颈部、大眼睛、短尾,村民才猛然惊觉,这些朝夕相处的"羊鹿",竟是国家"三有"保护动物狍子。

村民当即联系森林公安,民警与林业专家赶到后,发现六只狍子状态极佳,毛色健康,行动敏捷,完全未被圈养驯化。

村民反复解释初衷只是救助,并主动配合放归计划,经评估,狍子们保留了野外生存能力,最终被带至南山密林放生。

目送它们跃入山林的身影,村民既欣慰又不舍。

狍子学名矮鹿,作为国家二级保护动物,被列入《国家保护的有重要生态、学、社会价值的陆生野生动物名录》。

它们栖息于森林草原,是生态链的关键环节,维持着区域生物多样性,我国《野生动物保护法》明确规定,私人禁止饲养国家重点保护动物,违者需承担法律责任。

2024年武乡县一村民因将受伤狍子当宠物饲养,经民警教育后移交动物园。

同年岚县法院对非法猎杀四只狍子的嫌疑人判处有期徒刑并追偿生态损失费1.2万元。

陕西村民的案例并非孤例,2021年,咸阳市旬邑县动管站联合市民成功救助落水狍子。

2024年,合作市警民在勒秀镇救下遭流浪狗攻击的受伤狍子,经救治后放归安果村山林。

这些行动凸显基层生态保护的成效,通过普法宣传与救助机制,公众从"不知法而养"转向"知法而护"。

国家林草局数据显示,2023年全国野生动物救助量同比上升17%,其中群众主动报案占比达63%。

不过挑战依然存在,部分民众因缺乏法律认知或情感依赖,可能延续私自饲养行为。

专家强调:救助受伤野生动物需遵循"及时联系专业机构、避免亲密接触、不尝试驯养"三原则。

圈养即使出于善意,也可能削弱动物野性,甚至引发疾病传播,真正的保护,是让它们在自然中延续种群使命。

志丹县村民的故事引发网友调侃狍子"包吃包住的好日子结束",但更多声音赞许其"善良不越界"的觉悟。

这种个体自觉与法律约束的协同,正是我国生态治理的缩影,近年来,陕西、甘肃等地推进森林修复与栖息地保护,狍子等物种数量稳步回升。

合作市作为黄河长江水源涵养区,通过生态修复使珍稀动物栖息范围扩大22%。

生物多样性保护需要每个普通人的理性参与,正如村民的选择,救助源于本能善意,放手则因敬畏规则。

这份朴素的认知,让六只狍子最终回归山野,也让人类与自然边界的守护更加清晰 信源 : 《咸阳市旬邑县救助一只落狍子》 《警民联手救助国家二级保动物狍子》 岚县人民法院狍子保护典型案例通报