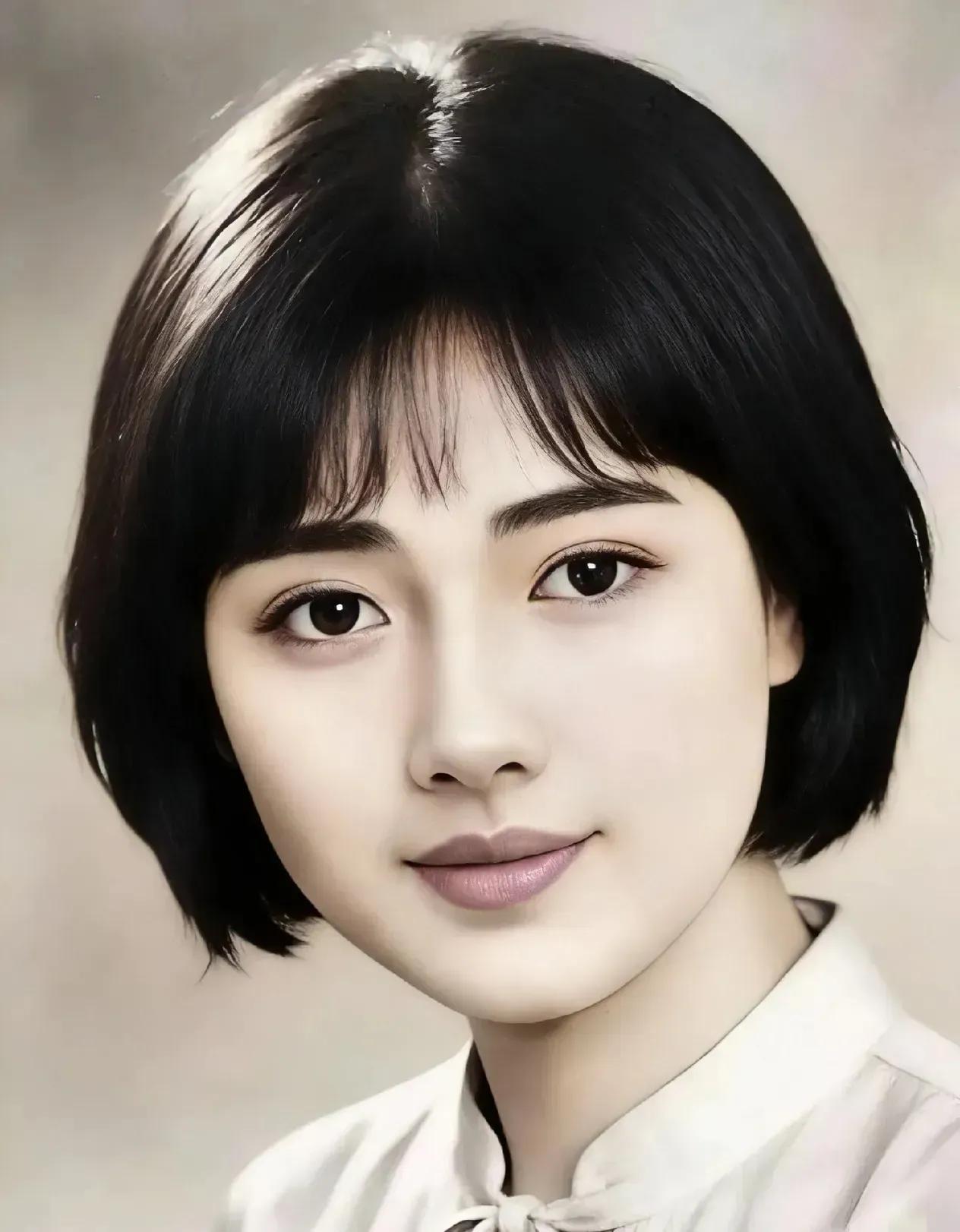

民国时期,有个县长回自己老家看望父母。在村里,他瞧见一位风韵犹存的妇女,就向旁人打听这妇女的情况。 旁人告诉他,那是村西头老陈家的儿媳,名叫玉珍。县长“哦”了一声,眼神却没移开。他并非起了什么轻薄念头,只是这玉珍,和他记忆里所有人都不一样。 别家媳妇见了他这“县太爷”,要么躲闪低头,要么巴结讨好。玉珍呢?就在井边不紧不慢地打着水,姿态稳当,甚至没往他这热闹的官轿队伍多瞧一眼。那份沉静,不像装出来的。 这倒让县长心里起了波澜,还有一丝说不清的不自在。他在外为官,也算见过些场面,这般视官威如无物的乡下妇人,实属罕见。他叫住身边一个本家的老叔,递过去一支洋烟卷,装作随意地问:“这陈家的玉珍……倒是稳当得很呐?” 老叔点上烟,嘬了一口,眼神往井台那边瞟了瞟,压低了声音:“县长你这些年在外头,村里的事晓得少。这玉珍啊,命硬,也是个能扛事的。”话匣子一开,故事就藏不住了。 玉珍本不是这村里的人。十多年前,她从北边逃荒过来,跟着寡母,差点饿死在路上。是老陈头,当时村里还算过得去的佃户,看这对母女可怜,给了两碗稠粥,救了命。 后来,她娘病重,临死前拉着老陈头的手,把十六岁的玉珍托付给了他家做童养媳,配的是老陈头那个有点木讷的儿子大根。 嫁过来没两年,公公老陈头下地时被毒蛇咬了,没救过来。婆婆哭瞎了眼,成了药罐子。家里顶梁柱一下塌了,全副担子“哐当”一声,就落在了当时不过十八九岁的玉珍和那老实过头的大根肩上。 日子苦得熬不出油星。大根除了死力气,没啥主意,家里家外,拿主意的反倒是玉珍。她挽起袖子,能跟男人一样下地抢收;回到家,伺候瞎眼的婆婆、浆洗缝补,一刻不闲。 最难的那年荒春,家里揭不开锅,她愣是能抹下面子,去地主家求来一点发霉的谷糠,混着野菜,让一家人活了下来。村里人起初嚼舌根,说这外来女人命硬克家。可看着玉珍几年如一日地撑着那个摇摇欲坠的家,把婆婆伺候得干干净净,闲话慢慢就变成了叹息:“老陈家,亏得有这个媳妇。” 转机出现在三年前。村里过兵,一股溃散的乱兵窜进来抢东西。几个兵痞闯进老陈家,眼看那点活命的口粮和唯一一头猪崽不保。大根吓得哆嗦,婆婆在屋里哭。玉珍不知哪来的胆子,攥着把锈柴刀就挡在门口,声音不高,却斩钉截铁:“老总,家里就这点活命的东西,你们端走了,屋里两个病人就得饿死。 今日你们非要拿,除非先从我身上踩过去。”她眼睛直直地盯着那为首的兵,不哭不闹,更没有寻常农妇的哀告,就是一股平静的、不要命的决绝。那几个兵痞反倒被她这架势镇住了,骂骂咧咧,到底没敢硬来,踹翻了院里一个破筐,走了。这事儿传开,玉珍在村里的名声彻底变了,没人再敢小瞧这个外来的媳妇。 县长听完,半晌没说话,只是默默抽完了那支烟。他忽然明白玉珍那眼神里的沉静是什么了。那不是无知无畏,那是被生活里一重又一重的难处,硬生生磨出来的一种“底色”。 她见识过生死,扛过饥荒,直面过刺刀,一个家险些破碎又被她一点点箍住。在她面前,自己这身官袍,这些随从的吆喝,恐怕还不如一场及时雨、一袋能下锅的粮食来得实在。她的世界,是由具体而坚硬的生存构成的,权力带来的虚浮威仪,根本压不住她那从泥土和磨难里长出来的筋骨。 他摆摆手,示意轿夫起轿,没再去惊扰那个井边的身影。回城的路上,他眼前晃动的,不再是玉珍的容貌,而是她稳稳提起那桶井水的样子。那桶水一定很沉,就像她这些年走过的路。 他心里那点因为被“忽视”而产生的不自在,早就散了,反倒生出一种奇特的敬意。在这偏僻乡野,一个妇道人家,竟活出了比许多男人更挺直的脊梁。她的尊严,不来自任何人的赐予,而是自己一拳一脚,从命运手里挣来的。 后来,县长嘱咐手下,若那村子遇上实在过不去的公事或天灾,可以酌情关照一二,但也仅此而已。他清楚,对于玉珍那样的人,刻意的“恩赏”反而是种打扰。她不需要谁的怜悯,她靠自己的力量,已经在这片土地上扎下了深深的根。 这个故事里没有传奇,只有生存。玉珍就像山野间一株不起眼却异常坚韧的草,风霜雨雪都经过,只是沉默地向下扎根,向上生长。她的故事让人不禁去想:真正的力量与尊严,究竟来自外部的身份地位,还是源于内心那份历经千锤百炼而不倒的沉静? 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。