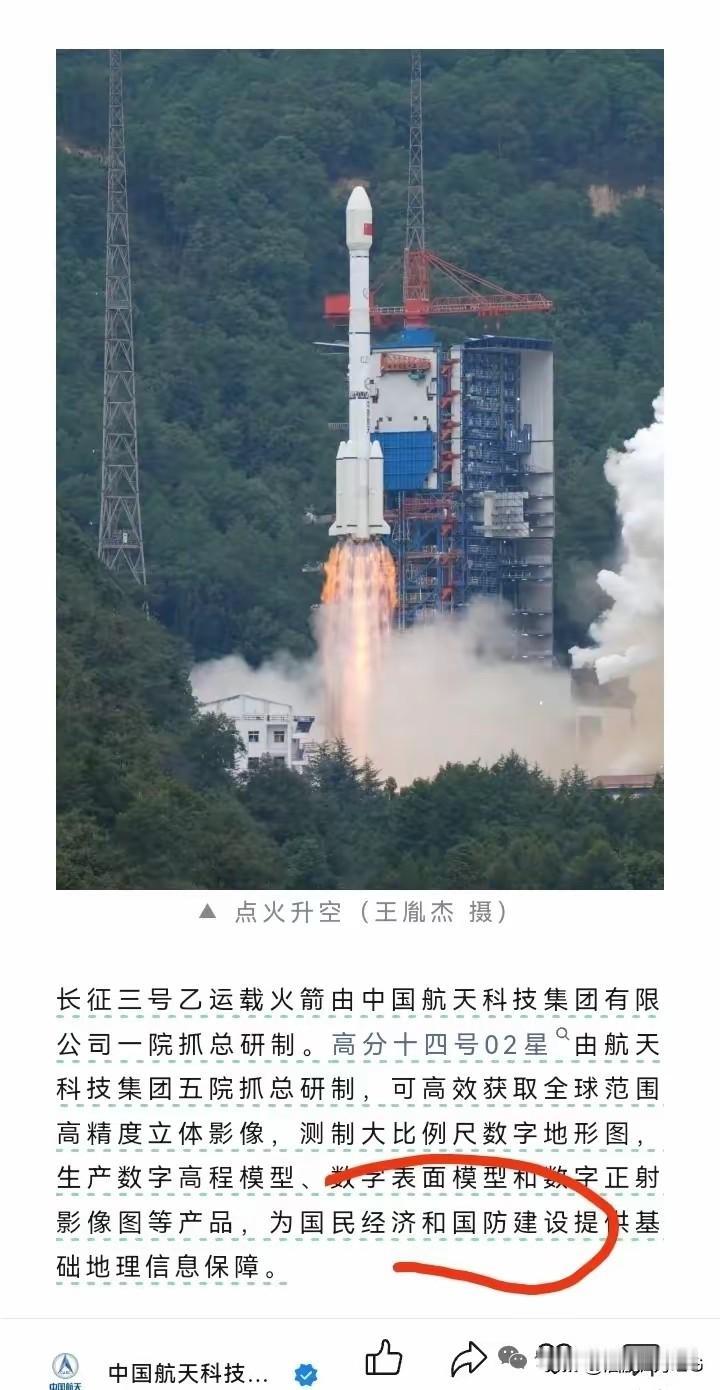

10月26日,我国长征三号乙运载火箭成功发射高分十四号02星。该卫星由航天科技集团五院研制。 发射时间定在11时55分的西昌发射中心,倒计时结束的刹那,长征三号乙尾部喷出的烈焰将地面熏得发白,箭体带着轰鸣声刺破云层。很少有人知道,这枚被称作“金牌火箭”的运载工具,刚创下我国单一型号火箭百次发射的纪录,成功率高达98.6%。而它托举的高分十四号02星,身上藏着更关键的使命——获取全球高精度立体影像,为国土测绘、国防建设提供基础地理信息保障 。 这颗卫星的诞生,浸透着航天五院研制团队近三年的心血。卫星副总师李磊在接受采访时提过一个细节:为实现“高精度”这一核心指标,团队光是调整星载光学载荷的校准参数就做了2000多次试验。卫星在太空要抵抗强辐射和剧烈温差,他们把模拟太空环境的试验舱温度反复调试,从-60℃到50℃循环测试,不少工程师抱着睡袋守在实验室,就怕错过任何一个数据异常。最揪心的是在轨测试阶段,卫星传回的第一幅影像有轻微畸变,团队连续48小时没合眼,最终定位到是相机调焦机构的微小偏差,连夜发送指令才解决问题。 高分十四号02星能做到的,远比“拍照片”复杂。它能生产数字高程模型、数字表面模型等多种产品,简单说就是给地球做“三维CT”,小到城市建筑的轮廓,大到山脉的起伏变化,都能精准呈现。这背后是五院突破的多项关键技术——卫星的姿态控制精度达到厘米级,哪怕在750公里外的太空,也能稳定锁定观测目标;星上数据处理系统能实时压缩影像,原本需要几天传输的数据,现在几小时就能送达地面。要知道,二十年前我国这类高精度遥感数据还得依赖国外卫星,如今完全实现了自主获取。 搭载它的长征三号乙,本身就是航天史上的“老兵”。从1996年首飞至今,它护送过64颗北斗导航卫星,还把嫦娥三号、嫦娥四号送向月球 。这次是它的第100多次发射,也是长征系列运载火箭的第603次飞行。发射前的燃料加注阶段,加注手王师傅特意多检查了一遍管路——他参与过2013年嫦娥三号的发射任务,清楚这枚火箭的“脾气”,“长三乙的每个零件都经过千锤百炼,但再靠谱也得盯紧细节”。 卫星的价值,终究要落到地面的实际需求上。2025年6月张家界遭遇洪涝时,高分系列卫星曾紧急调度成像,3次观测就获取了7景有效数据,帮救援人员快速定位被淹区域。贵州榕江洪灾时,云层挡住了光学卫星的视线,高分三号的雷达影像照样能穿透云层,清晰显示河流涨水范围,为保险理赔和灾后重建提供依据 。高分十四号02星入轨后,会加入这个“太空监测网”,让灾害响应速度更快、数据更精准。 但光鲜的发射背后,仍有值得深思的问题。我国遥感卫星技术虽已达国际先进水平,可基层用户获取数据的效率还能再提升吗?有基层防灾人员反映,部分卫星数据的解读需要专业软件,乡镇一级很难快速上手。这意味着,卫星从“上天”到“落地”的最后一环,还存在衔接缺口。航天五院的团队也意识到了这点,正在开发简化版数据处理工具,可这个过程需要跨部门协作,推进速度并不快。 更让人感慨的是自主化的历程。高分三号研制时,张庆君总师团队曾为突破多极化相控阵天线技术熬了无数通宵,就是为了摆脱对国外技术的依赖 。如今高分十四号02星的核心部件国产化率已达100%,但芯片、新材料等基础领域的研发仍需持续投入。毕竟,航天强国的根基,从来不是一两颗卫星的成功,而是整个产业链的硬实力。 这颗卫星飞向太空的轨迹,藏着中国航天的成长密码——从依赖引进到自主创新,从单点突破到体系化发展。可我们不能只盯着发射成功的瞬间,更要关注那些看不见的“后半篇文章”:数据如何更快服务民生?基础技术如何持续突破? 卫星已经顺利进入预定轨道,接下来它会源源不断传回地球的“三维档案”。这些冰冷的数据背后,是无数航天人的坚守,也是国家发展的底气。但如何让这些“太空馈赠”更好地惠及普通人?这恐怕比卫星发射本身更考验智慧。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。